《千の注釈》長過ぎる注

2023年10月某日、「(奈良)県内の歴史的な町並みや町家で現代芸術の展覧会を開催する地域型アート(注1)プロジェクト」、「地球に優しいエコロジカルな芸術祭」を謳う「芸術祭」、「はならぁと2023」の「こあ」に赴く。同じ地球に同居するものでもある COVID-19 が、人々の関心に感染する事が極端に少なくなって以降、COVID-19 罹患経験者による久し振りの大きな「芸術」のイベント詣でである。

(注1)「地域型アート」は、藤田直哉氏の言うところの所謂「地域アート」と同義なのだろうか。それとも別義である事を意図しての「型」を付した「地域『型』アート」なのだろうか。

普段遣いをしない赤白車体の近鉄京都線急行電車は、行楽シーズンの土曜日だというのに空席が目立ち、車両限界2,800mm幅の車内が余計に広く感じられる。乗換駅まで1時間強のロングシートの旅。再度スマートフォンで経路確認を含めた同イベントの復習を行う。目的地の奈良県宇陀市「宇陀松山」で行われる「芸術祭」をキュレーションする人の文章を画面に表示してみる。

SEASON 2

現存する日本最古の薬草園のある宇陀松山は、自然と伝統の息遣いが残る土地です。めぐる季節にあわせて土を耕し、作物を育てる。身体の変化にあわせて薬を調合する。環境を大切にする姿勢を育む。ここは、「変わりながら生きている」ことを前提とした場所なんだろうと思います。

「前の方が良かった」とか「蛇足」だとか好き放題言われがちなドラマの「シーズン 2」ですが、区切りのついた何かをもう一度始めることは、私たちの生活ではごく当たり前にあることです。ちょうどいいところで人生は終わってくれませんし、死んでもなお、終わりではない。何かや誰かの続きを引き受けたり、変わることを余儀なくされながら、それでも何かを続け、残そうとする。そういう連続なんだと思います。

一方で、大人と子供、先輩と後輩、今日と明日ーーこうした「続き」は、オリジナルとコピーみたいな関係では決してない。それが「何かの続きであること」と「それ自体が固有の、かけがえのない存在であること」は全然両立する。だから、「VERSION 2」というよりも「SEASON 2」と言ってみたいのです。

本展は、それぞれの「SEASON 2」が交錯する「全員途中参加型」の展覧会です。同時開催されているさまざまなイベントとともに、宇陀を思いっきり楽しんでもらえたら嬉しく思います。次の季節に向けて。

長谷川新

https://hanarart.jp/2023/uda.html

観光パンフレットを思わせもする、「宇陀松山」について書かれた最初のパラグラフ(注2)の後は、「時間」を巡る話が「時間」芸術である「ドラマ」を介して展開される。

(注2)「現存する日本最古の薬草園」については、東京都文京区の「小石川植物園」(1638年)とするものもある(「森野旧薬園」:1729年)。

「道」に沿って発展したとされる松山町(「宇陀松山」)は、そこが「道」であるが故に、様々な「空間」的記憶を背負う人々が往来した。「道」は「流通」であり、「流通」は「売買」である。そして「道」から一歩離れれば、そこにもまた「道」とは全く別の「空間」が存在する。「語ること」を許されなかった「サバルタン」がそこにはいる。一つの「空間」的記憶とまた別の「空間」的記憶が軋み合う地域全体は、単純なコミュニティではない。従って、一つの地域をコミュニティ的に語る事/語る視点を持つ事自体が、既に社会的に犯罪ですらある。

「奈良」は、所謂「日本史」に於いて長く「中心」(注3)とされてきた畿内に位置するが故に、「伝統」や「歴史」という枕詞が付される事も多い。それらは「語ること」ができる者の側の「ドラマ」である。であるからこそ、「伝統」や「歴史」を口にする発話主体自身の立ち位置が常に問われるというのは、ここ最近の心ある者の常識になっている。仮に「伝統」や「歴史」が「ドラマ」の如くに記述され得るとしても、「ドラマ」は常に既に特定の主観による細部の最大化、その最大化を可能とする政治性/権力性/暴力性を前提とする事で、方法論的に成立する。権威勾配の下位にある「サバルタン」は、それだけで「歴史」や「伝統」を持つ事さえ許されず、それらから徹底的に疎外されている。「自然と伝統の息遣いが残る宇陀松山」というセンテンスに於いて、「自然」と「伝統」は、「権利」的に並立的ではないものを並立させている。

(注3)「日本史」の大半に於いてその「中心」を「中心」たらしめてきた主体は紛れもなく「天皇」である。「上方」が「上方」と称されたのも、各新幹線の「東京」行が「上り」とされるのも「天皇」の存在故である。「主役」の位置が常に約束されていた「天皇」の「ドラマ」(体制)は、今「SEASON」幾つなのだろうか。その「ドラマ」(体制)の説明として「死んでもなお、終わりではない」は有効ではある。

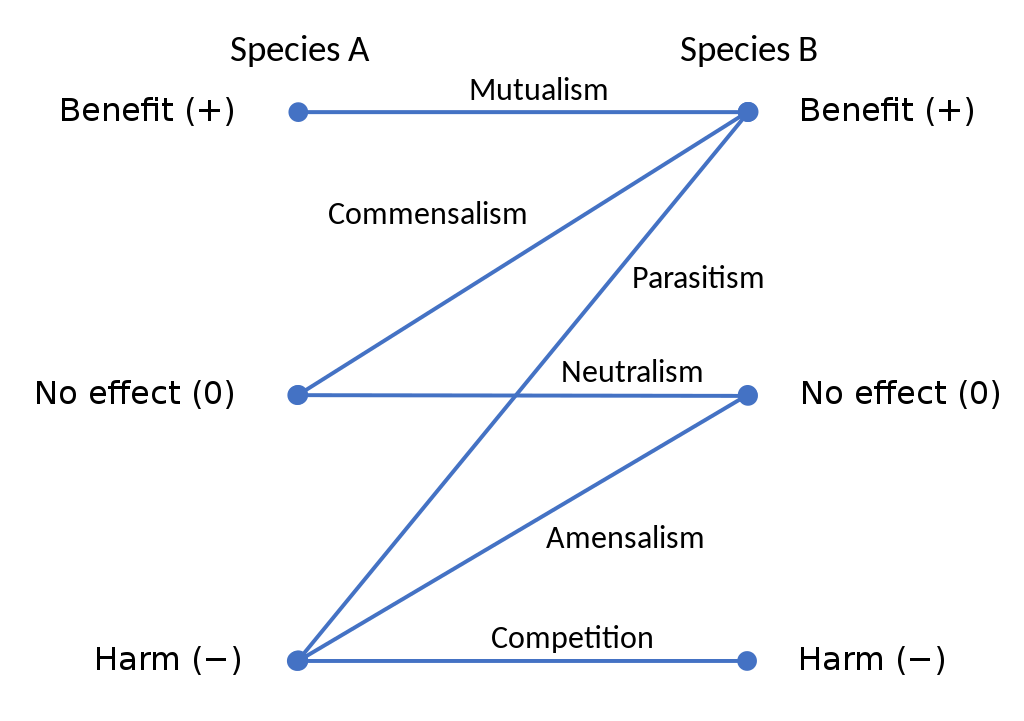

「エンゲイジ」を事実上の成立条件に置く「芸術祭」に対しては、「エンゲイジ」される「他者」とは一体「何者」かという設問が常に求められる。他方「関係性の美学」でも何でも良いのだが、それらの「美学」を奉じている主語/主体は一体「何者」なのかも常に問われる。或いは「美学」こそが新たな「サバルタン」を生み出していないかという懸念すら払拭出来ない。「エンゲイジ」される「他者」は、それぞれ一人の人間に於いても、一個の個人であり、地域の一員であり、納税者(「外国人」含む)であり、そして世界市民という複雑性を伴った重畳の総体である。その時々の様々なレベルの政治や経済等に無縁な抽象的「他者」はあり得ない。「伝統」を成立させるヘリテージ(遺産)には様々な相があり、エスニカルなもの、レリジョナルなもの、カルチュアルなもの、ソーシャルなもの、ポリティカルなもの等々が複雑に絡み合う。決してそれらの組み合わせの一つだけが「伝統」ではない。

という事をつらつらと考えていると、近鉄京都線の車両はそのまま近鉄橿原線に接続する。接続駅は大和西大寺(奈良市)。ここもまた「歴史」の転換点(2022年7月8日)となった舞台である。飛鳥板蓋宮に於ける「乙巳の変」(蘇我入鹿殺害:645年6月12日)が、「日本史」に於ける一大エポックとされているのであれば。そして少なくとも 2,822日の「精算」の日々の説明としても、確かに「死んでもなお、終わりではない」と言えるだろう。

大和八木駅(橿原市)で近鉄大阪線に乗り換え、長谷寺駅(桜井市)を過ぎると、次が今回の鉄道降車駅となる榛原(宇陀市)である。榛原駅はまた、第二次世界大戦時の奈良県で、最も戦闘行為による死傷者を出した、米軍 グラマン F6F ヘルキャット艦上戦闘機2機による榛原空襲(1945年7月24日)が起きた場所だ。駅前ロータリーから東側に少し行ったところに、その現場が弾痕と共に残されている。通勤通学者が乗る近鉄車両目掛けて米軍機が機銃掃射した理由は定かではないが、いずれにしてもこれもまた「奈良」の「歴史」である。

https://www.city.uda.nara.jp/kouhoujouhou/shisei/kouhou/kouhou/2014/documents/2608zen.pdf

そしてそれはまた、戦闘員と非戦闘員を区別する事無く、物心両面に於ける空中からの資源破壊を以て「人道的」な勝利を目指す(注4)という、第一次世界大戦で顕著になった戦争の形式に於ける「歴史」の一つでもあり、その「SEASON n」もまた、現在に至るも「終わりではない」。

(注4)航空戦力による無差別攻撃の「重要性」を論じた、ジュリオ・ドゥーエ(Giulio Douhet)の1921年の著作「制空」("Il dominio dell'aria")には以下の記述がある。「この種の戦争(注:空襲/空爆)は、その行動が戦争当事国の抵抗力の弱い要素に直接的かつ極めて暴力的な影響を与えるため、決断は非常に短時間で下されることになる。おそらく、その残虐性にもかかわらず、これらの戦争は過去の戦争よりも人道的なものになるだろう。というのも、結局のところ、犠牲となる血が少なくて済むからである。」("la decisione, con un simile tipo di guerra, avverrà in brevissimo tempo, poiché le sue azioni verranno a ripercuotersi direttamente e colla massima violenza sugli elementi meno resistenti dei paesi in lotta. Forse, non ostante la sua atrocità, queste guerre saranno più umane di quelle passate perché, in definitiva, costeranno meno sangue.")

www.amazon.co.jp

進行方向向かって右の車窓から、「宝くじ」「KIRIN BEER」「御婚儀 上棟 寿一弋 結納用品」を扱うと看板に掲げた「的場会計事務所」の建物が見えると線路は分岐し始め、近鉄5800系電車は榛原駅の1番線ホームに滑り込んだ。

====

奈良県によると、奈良県内の過疎地域面積は県全体の 77%であり、過疎地域面積の内 88%が可住地面積が極端に少ない林野であるという。

www.pref.nara.jp

奈良県による過疎地域の定義は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(「過疎法」)に基づく以下であり、宇陀市は全域が過疎地域に該当する。

www.pref.nara.jp

過疎法

elaws.e-gov.go.jp

東洋経済新報社の「将来『人口が激変する』500自治体ランキング」(2019年)では、宇陀市は全国で26位(奈良県では五條市に続いて2位)であり、2015年(31,105人)比で2045年推計人口増減率がマイナス54.5%と推計されている。因みに今年(2023年)の12月時の宇陀市の人口は27,388人(宇陀市市民課発表)であり、8年で3,700人余りが減少した計算(マイナス11.9%)になる。

toyokeizai.net

他方、2017年の公職選挙法改正で、奈良県の衆議院選挙の小選挙区は、それまでの4区制から3区制へと変更され、奈良県選出の衆議院議員は1人減らされた形になる。近畿比例ブロックも、その年から1減だ。

現在の小選挙区の区割りはこうなっているが、現在の奈良3区にしても、以前の奈良4区にしても、県内の他の選挙区に比べて極めて広大なそのエリアの大部分は、奈良県の「過疎地域」と重なりもする。「過疎」は「語ること」の力を弱めるのである。

====

「ハイバラクリーニング」、「手づくり惣菜ふない」、「粉もん屋八」、「イマニシ」、「せんたく館」、或いは「ファミリーマート」以外、シャッターの降りた仕舞屋が目立つ榛原駅前から奈良交通バスに乗車する。乗車口(後のり)の整理券発行機、及び交通系 IC カードタッチセンサーに向かい合う手摺には、「奈良・町家の芸術祭 はならぁと2023」のフライヤーが釣り下げられている。駅前ロータリー内の乗車場で榛原空襲の現場方向に向いていた、乗客10名にも満たないバスは、動き出すや否や90度右に方向転換し、「的場会計事務所」の看板が取り残され、6時37分で時が止まった「駅前ヒル」──「ヒル」に濁点無し──の脇を抜けると、そのまま宇陀川に沿う形で南下する。

この辺りは、地質的に言えば領家変成帯である。領家変成帯は日本列島の西側を横断する大断層、中央構造線の内帯に接する変成岩帯だ。

www.jasdim.or.jp

海洋プレートの落ち込みによる白亜紀後期の造山運動によって、ジュラ紀付加体の岩石が変成岩化し、それが地表に露出したのが領家変成帯である。そして中央構造線に近い領家変成帯であるからこそ、鉱物資源に恵まれたこの界隈が「日本史」の「中心」を支える地で長くあり得たとも言える。

宇陀松山の「芸術祭」の北、小附にある「奈良県畜産技術センター研究開発第一課」(旧「うだ・アニマルパーク」)には、万葉集巻7‐1376番歌(作者不詳)の歌碑が建っている。原文は「山跡之 宇陀乃真赤土 左丹著者 曽許裳香人之 吾乎言将成」だが、碑には書き下し例として「倭(やまと)の宇陀の真赤土(まはに)のさ丹(に)つかはそこもか人の吾(わ)を言なさむ」と刻まれている。宇陀市(行政)の「うだ記紀・万葉」による現代語訳は、「大和の宇陀の真赤土の赤い色が着物についたならば、そのことで人たちが私のことをあれこれと噂を立てるだろうか」となっている。

www.city.uda.nara.jp

この歌に歌われている「真赤土」というのは「辰砂」を指している。古来、古墳の内壁や石棺の朱に使用されたり、先の万葉歌の様に化粧品──「魏志倭人伝」には、倭人が全身を朱で覆っていた(以朱丹塗其身體)との記述もある──にも使用されたり、朱漆や朱墨の材料にもなる鉱物であり、また錬丹術によって不老不死の薬とされたり、アマルガム法による金鍍金(金メッキ)に使用されたりしたものであるが、その正体は硫化水銀(HgS)である。

www.bunka.pref.mie.lg.jp

聖武天皇の「命」(注5)によって建造された奈良東大寺大仏も、752年(天平勝宝4年)、開眼供養会(聖武上皇・孝謙天皇隣席)の後に金鍍金が開始されていて、金4,187両を、その5倍の量の水銀(三重丹生産や奈良菟田野産等)で溶かしてアマルガムとしたもの2万5,224両が使用された。その大量のアマルガムを像に塗布し、その水銀分を熱(摂氏350度)によって蒸発させて大仏の表面に金を残す。既に大仏殿が完成していた為に、工事現場である殿内には水銀蒸気が充満し、大仏建立に携わった作業員述べ数百万人──「日本史」(「ドラマ」)の「モブキャラ」──はたちまち水銀中毒に陥る。エスタブリッシュをエスタブリッシュたらしめるのに最も適しているともされる物質=「貴金属」である「金(Au)」を得る為に引き起こされる水銀中毒は、現在も世界の各地で見られるものだ(注6)。

(注5)「發菩薩大願奉造盧舍那佛金銅像一躯」(菩薩の大願を発して、盧舎那仏金銅像一躯を造り奉る)(「続日本紀」巻15)。

(注6)環境省・水俣病情報センター「世界の水銀汚染問題」

nimd.env.go.jp

宇陀市(行政)の広報誌「うだ」(2019年7月号)から引く。

■自然豊かな土地と水銀

宇陀では、推古19年(611)5月5日、日本最初の「薬猟(くすりがり)」(注7)が行われました。

豊富に生息する鳥獣、多種多様な植物の育成など、宇陀の自然の豊かさから、すでに5世紀後半には宍人部(ししひとべ:鳥獣の肉を料理する職業)や鳥養部(とりかいべ:鳥類の飼育をした職業)などと呼ばれる職業集団が宇陀に設置されており、宇陀の地が当時の皇族の猟場(かりば)となっていました。このような恵まれた環境であったからこそ、7世紀前半には、「薬猟」が行われることとなったのでしょう。

「薬猟」が行われることとなったもうひとつの理由は、宇陀と神仙思想との結びつきが考えられます。神仙思想とは、超自然的な楽園と、そこに住む神通力をもった神や仙人の実在を信じる中国古代の考えで、この信仰に基づいて不老不死の薬を探し求め、長寿を全うするための方法が研究されていました。

その考え方の背景には、宇陀で取れた水銀の存在が考えられます。この水銀の歴史は古く、すでに3〜4世紀には、大量の水銀朱(朱色の高級な色素)が古墳の埋葬施設などに用いられていました。

水銀は、不老不死によく効く薬とされる仙薬(不老不死の仙人になるという薬)の主な成分ですが、猛毒であるため、これをそのまま摂ることはできません。そこで水銀が取れるところの水、鳥獣の肉、野草、山菜、キノコ、果物などを摂ることで、間接的に水銀を摂ると考えられるようになったのでしょう。

つまり、宇陀の地には、聖なる力があると考えられていたのです。このような考え方があったからこそ、宇陀の地が「皇族の猟場」とされ、皇族たちがここを訪れ、そこでいくつもの万葉歌が詠まれたのです。

https://www.city.uda.nara.jp/kouhoujouhou/shisei/kouhou/kouhou/2019/documents/201907_2~7.pdf

(注7)古代中国の民間行事(薬草摘:5月5日)と、楽浪の丘で行われた高句麗王室行事(鹿猪狩:3月3日)の複数の「外国文化」のハイブリッド行事。参加者の衣装は高句麗スタイル(「是日諸臣、服色皆隨冠色各著髻花」:日本書紀巻第二十二:豐御食炊屋姫天皇 推古天皇)。

薬草と水銀という「自然」。キュレーター氏の文章の最初のパラグラフにある「現存する日本最古の薬草園のある宇陀松山は、自然と伝統の息遣いが残る土地」というセンテンスを、この行政広報誌の PDF と合わせて再度読み返す。「薬」の概念が神仙思想を蝶番にして相対化される。そして宇陀松山に向かうバスの左の車窓には、「聖なる力」を運ぶ宇陀川が行きつ戻りつしている。

「スーパーヨシムラ」「スーパーもりかわ」等々といった土地の日常を通る。乗客がパラパラと降車した後、ようやく「芸術祭」の地に到着する。宇陀松山の玄関口になるバス停は、観光客相手に特化した施設である「道の駅 宇陀路大宇陀」だ。降りる者は自分を含めて数人。右手首にススキを括り付けられ、左脇にモミジを挟まれ、角に「危険」の札が下がるせんとくんがお出迎えである。

国道370号沿いの道の駅の目の前にある拾生交差点から東に伸びているのが国道166号(内原交差点から拾生交差点まで370号と重複)であり、その先にある菟田野の古市場水分神社(「道の駅」から3.7km)を北上すると、そこには嘗て大和水銀鉱山(現:野村興産株式会社ヤマト研究センター)があった。15年戦争時には水銀採掘が国策化し、国策会社である帝国鉱業開発株式会社傘下となる。帝国鉱業開発(株)は「法律第八十二号」を以て昭和14年に誕生した。

宇陀の大和水銀鉱山は、奈良県内では天理の柳本飛行場建設及び慰安所、五條の北宇智地下貯蔵庫建設等と共に、朝鮮人強制連行による徴用が行われた場所として知られる。1942年7月2日には、昭和天皇は「地方民情の御視察並ぴに産業従事者激励」の為に、八侍従の一人である久松定孝を奈良県に派遣する。大和水銀鉱山はその「御視察」先の一つであり、侍従を通じて天皇は、「鉱山戦士」「鶴嘴戦士」「産業戦士」を「激励」した。

「芸術祭」の舞台となる重要伝統的建造物群保存地区(2006年7月5日〜。以下「重伝建」)である松山(注8)は、そもそもが中世から近世の体制(システム)が生み出したものだ。当地の「伝統」を紐解けば、朝廷、秋山、豊臣、織田、徳川、明治政府等々の体制(エスタブリッシュ)の名が列挙される。近世の古地図は時々のエスタブリッシュに寄り添う松山を詳細に記す。そしてそこに隣接する集落は、社会システムの都合上何も無いところとして描かれる。

(注8)直接の関係は無いものの、松山地区が「重要伝統的建造物群保存地区」の選定を受けた2006年には、教育基本法が改正され、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」(第二条五)等が「教育の目標」(旧「教育の方針」)に付け加えられた。

中世から近世の体制が生んだ東吉野最大の町である松山から「中心」の地位を奪った鉄道駅榛原から松山に至るルートを示す山本悠氏、湯田冴氏による「芸術祭」の「地図」は、土地の様々な産品/名物を説明するイラストを均等に平たく配置しているが故に、中世から近世に掛けての体制(システム/エスタブリッシュ)による統治的都合によって埒外とされてきたものが権利回復したかの様にも見える。しかしその体制が生んだ歪みは、今も尚完全に「終わりではない」。

====

「芸術祭」は、一部有料チケット制だ。チケットを求めるには、拾生の「道の駅」から国道166号を渡って松山に入り、「森岡医院」(森岡家住宅/旧森藤)に行かねばならない。

そこに向かう直前に無料公開エリアとして「宇陀松山会館」(元松山町役場)にインストールされた「ミレー(クローン文化財)」がある。同会館の外観は耐震強化を兼ねたリノベーション後の真新しいものだ。入口付近にスロープが設えられているが、数年前までの「大宇陀福祉会館」時代にはそうしたものは無い。現在同館の駐車場になっている場所には、嘗て大宇陀町消防団第三分団機動隊機庫があり、火の見梯子も立っていたが、それらはすっかり一掃され、大砲の砲身を象った「天誅義士 贈正五位 林豹吉郎誕生地」の碑(注9)は、元あった位置から数メートル北側の位置に、「パレルゴン」の縮小を伴って移設され、会館は相対的に「観光」寄りの施設になった。

www.pref.nara.jp

(注9)1932年──「天誅義士」戦死70年記念──に土地の有志によって建立された。その年には「満州国」が「建国」され、昭和天皇暗殺未遂事件である桜田門事件も起きている。

同会館に入ると、「宇陀松山城」関連、事務所奥の部屋では「大和当帰・水蒸気蒸留の仕組」の展示が行われている。

入口から左は同会館の「会議室」だ。そこで「棍棒のふるさと展」のパート2が行われていた。

入口から左は同会館の「会議室」だ。そこで「棍棒のふるさと展」のパート2が行われていた。

折しもこの日は、NHK地上波の全国放送「いいいじゅー!!」で、宇陀の「棍棒」が紹介されてから数日後である。

www.nhk.jp

「美術雑誌にガン無視された」(注10)という「棍棒」展を見ていると、管理室から一人の男性が出てきて、NHKの放送があってから、当地への訪問が多くなったという話を、「自分達が知らない事も、皆さん御存知なんですよね」と言いながらしてくれた。

(注10)

maidonanews.jp

そしてひとしきり「棍棒」と「東樫(東祥平)」氏について話した男性は、「何か美術展もやっているみたいなので、そちらもよろしかったらどうぞ」と奥の和室で行われている「芸術祭」を教えてくれた。和室に行くと、その手前の廊下で一人の男性が椅子に座り、「クローン文化財」(注11)の資料に目を通していた。畳敷きの部屋には、岩波書店のマーク(高村光太郎→児島喜久雄)ともなった「ミレー」──キリスト教の伝統的モチーフ(注12)の近代的解釈──があった。座卓上にある「ミレー」は、そのギクシャクしたインストールからして、それだけで「アウェー」感に満ちている。立って見ても落ち着かず、座して見ても落ち着かない高さにそれは置かれている。

(注11)クローン文化財

www.iki-jp.com

(注12)マルコによる福音書4章 3〜8節「種蒔く人の喩え」

それもまた「終わりではない」のだろう。「西洋画」の理念的「クローン」を目指した高橋由一が、床の間や欄間や襖といったアスペクト比で構成される日本家屋(民族建築)に於ける「展示空間」の形式に、「アウェー」である「西洋画」をマッチングさせる為の粉骨砕身が、ここでは座卓に載せられた「ミレー」という形で反復されている様にも見える。モンゴルの「伝統」であるゲルの中に「ミレー」を収め鑑賞しようとするが如く、民族建築の畳敷きの部屋で油彩画を靴を脱いで「見る」というのは、多分に「珍景」ではあるのだ。会館の建物が20世紀初頭の「和洋折衷」である事、日本に於いて「ミレー」が前景化するに至る白樺派(1907年〜)という「国内事情」等々が、闖入者然とした「ミレー」の前の頭の中で去来する。

「宇陀松山会館」に隣接した「森岡医院」に向かう。「医院」としては1970年代の開業という事だが、同時にマイナンバーカードの読み取り機が受付に設置される以前の「医院」の姿を留めているタイムカプセルでもある。通りに面した入口から「抽象画」(ユアサエボシ/ユアサヱボシ)がヌッと見えている。現れ方が恰も水木しげるの妖怪の様である。思わず「お前はぬりかべか」と言いそうになる。

ユアサエボシの説明文の横でチケットを買い求め、有料エリアの「医院」の待合に入ると、ここにも「ぬりかべ」である。

「ミレー」もそうだったが、「ぬりかべ」も壁面に直接インストールされる事を徹底的に拒んでいる(キャビネットに麻紐で括り付けられている)。

フラットブラウン管のアナログテレビ受像機(アスペクト比 4:3)に相対しているハンガーに掛けられた白衣の奥上に、「ミレー」の複製画が見えている。

それから料理旅館「森藤」時代の増築エリアに入っていくと、母屋との間に小さな「庭」があり、宇陀川から引いた用水路が流れている。同旅館は接待にも使用されたという事だが、雑多な物が置かれた現状の庭の設えは、往時をそのまま伝えるものではないだろう。

廊下の奥で映写されている動画を一旦キャンセルして二階に上がると、そこはより「旅館」らしい趣を持つ。そして畳敷きの部屋に、椅子とテーブルが凡そ旅館的ではない形で中央に置かれ(「クローン文化財」のインストールに於ける違和感の反復)、その珍景の椅子の上に「朝海陽子」が所在無さげに置かれている。これもまた壁面の拒否だ。

ふと撮影場所から左に目をやると、そこには小さなキャビネットがあり、世界文化社の「世界文化シリーズ」と河出書房の「現代世界美術全集」といった1960年代日本の「教養」(注13)が、世界文化社の「東京オリンピック MEMORIES OF THE XVIII OLYMPIAD TOKYO 1964」を挟んで収められている。それを見るや否や「芸術祭」に対する見方のコペルニクス的転回が起きる。

(注13)当時はまた「百科事典」ブームであり、平凡社の「世界大百科事典」、小学館の「ジャポニカ大日本百科事典」、或いは「ブリタニカ百科事典」等を揃える事が、「中流」以上の家庭の設えに於ける基準とされていたところがある。

欧米と日本の近代絵画の複製画が閉じられた「現代世界美術全集」(注14)は、階下の待合の「ミレー」の複製画、及びこのキャビネットの上に掲げられた「広隆寺弥勒菩薩像」の写真──それは椅子の上の朝海陽子と対面している──同様、1960年代の日本の家庭に於ける「コレクション」の或る意味で典型的な在り方だ。そう思って改めて周りを見渡すと、壺や置物や玩具や複製画等といった「コレクション」が、「贅を尽くした」建物内に溢れている。

(注14)「クローン文化財」の作品選定には、「現代世界美術全集」的なものが感じられる。

撮影の仕方を変え、敢えて「作品」を「中心」から外し、既存の「コレクション」の中に埋没させる事にした。通常「展覧会レビュー」に於ける写真撮影は、「美術作品」をメインの被写体とする事を、半ば様式美的に行う。しかし一旦「芸術祭」の「作品」を、この家の「コレクション」の一部、即ち「ユアサエボシ/ユアサヱボシ」や「朝海陽子」が、この家に関係する誰かによって「コレクション」されたという、或る意味で「作品」にとって最高の待遇を得たと仮定してみると、その僥倖と引き換えに「現代世界美術全集」や壺や置物等と同レベルのものとして、その「作品」は日常化する。「アウェー」から「ホーム」に移る事でその中心性は失われる。「美術作品」の最終的な幸福は、「ヴンダーカンマー」の一員になる事で「主役」の座から降り、脇役/モブキャラ化して、忘却の中に解き放たれるという事なのかもしれない(注15)(注16)。

(注15)エリック・サティの室内楽曲に「家具の音楽」(musique d'ameublement:1920)というものがあるが、それは聞き耳を立てる事をさせない事で、音楽を「主役」の位置から下ろす試みである。

en.wikipedia.org

(注16)この「芸術祭」を報じた朝日新聞の富岡万葉記者は、「丸木スマ」を敢えて後景に置き、消火器やバケツやぞうさんジョウロやタオルやガスコンロ(「ホーム」の先輩)をより目立つ前景に置くという、「美術メディア」のカメラマンの仕事とは異なる撮影を行っている。

www.asahi.com

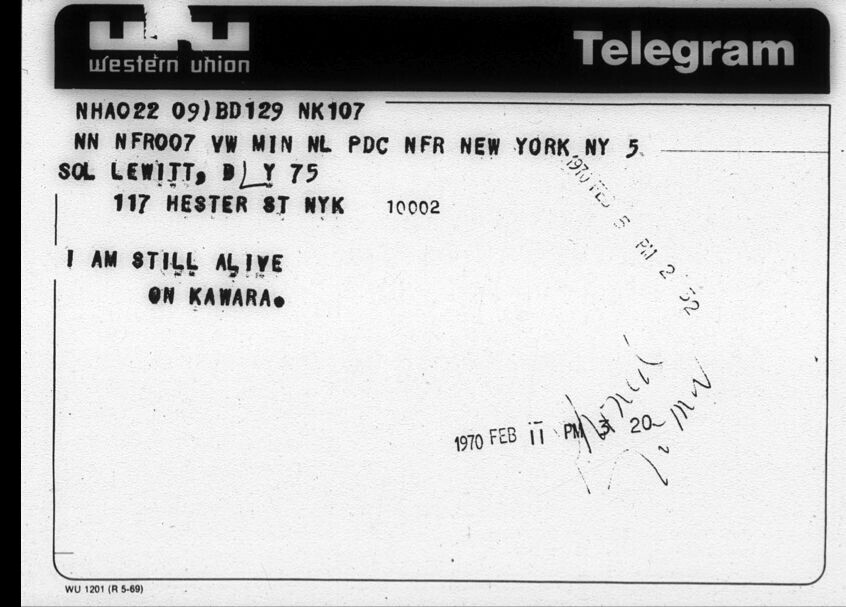

展覧会会場で渡されるハンドアウトには、両面印刷された一枚のA4ペラが挟まれ、前掲の「現存する日本最古の薬草園のある宇陀松山〜」で始まる長谷川新氏のコメントが、「展覧会が始まる結構前に書いたもの」と再定義され、その裏面には「展覧会が始まる直前に書いたもの」というボリューミーな一文が新たに加わっている。

その文章の最後半に登場する「ポケットモンスター」に寄せて言うならば、「コレクション」とは、「野生」(「アウェー」)のポケモン/作品を「ゲット」(所有)した後にそれを収納する「ボックス」(「ホーム」)であり、一旦その「ボックス」に入れてしまえば、伝説であろうが、幻であろうが、色違いであろうが、或いはコピーポケモン──「クローン文化財」/「複製画」/「画集」──であろうが、全てが「インデックス」化(脱中心化)される。「コレクション」が「ボックス」であるならば、「展覧会」は「ボックス」から選択された「手持ち」(注17)という事になるのだろう。そしてケース・バイ・ケースで再度「手持ち」から「ボックス」へと戻るのである。その文章の最後にある、ミュウやコピーポケモンと共に飛び去るミュウツー(ミュウの「クローン」)と、ハリケーンで足止めを食らう港の待合に戻ったサトシとカスミの台詞(注18)の後には、サトシの「ま、いっか」がある。そして恐らくこの「ま、いっか」こそは、「『今現にここにあること』をまず肯定する」(同文)を最も簡潔な形で表している。

その文章の最後半に登場する「ポケットモンスター」に寄せて言うならば、「コレクション」とは、「野生」(「アウェー」)のポケモン/作品を「ゲット」(所有)した後にそれを収納する「ボックス」(「ホーム」)であり、一旦その「ボックス」に入れてしまえば、伝説であろうが、幻であろうが、色違いであろうが、或いはコピーポケモン──「クローン文化財」/「複製画」/「画集」──であろうが、全てが「インデックス」化(脱中心化)される。「コレクション」が「ボックス」であるならば、「展覧会」は「ボックス」から選択された「手持ち」(注17)という事になるのだろう。そしてケース・バイ・ケースで再度「手持ち」から「ボックス」へと戻るのである。その文章の最後にある、ミュウやコピーポケモンと共に飛び去るミュウツー(ミュウの「クローン」)と、ハリケーンで足止めを食らう港の待合に戻ったサトシとカスミの台詞(注18)の後には、サトシの「ま、いっか」がある。そして恐らくこの「ま、いっか」こそは、「『今現にここにあること』をまず肯定する」(同文)を最も簡潔な形で表している。

(注17)「手持ちポケモン」

wiki.xn--rckteqa2e.com

(注18)「我々は生まれた、生きている、生き続ける、この世界のどこかで」(ミュウツー)

「でも、なんで俺たちこんなところにいるんだ?」(サトシ)

「さぁ?いるんだからいるんでしょうね」(カスミ)

劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲(1998)/EVOLUTION(2019)

宇陀松山会館から森岡医院という北上ルートを選択した流れで、そのまま「芸術祭」最北とされる「まちなみギャラリー石景庵」を折り返し地点として、そこから「報恩寺」まで南下するというルートを設定する。すると次に訪れるべきは「喜楽座」という事になる。

嘗てこの通りに存在した豆腐屋「八木佐」向かいの、ややポップなポスターが貼られた市議会議員(注19)の事務所を通り過ぎて「喜楽座」に行くと、入口に立つ関係者の方から、「演劇上演中」につき入場が出来ないと告げられる。この先のタイスケを考えて「観劇」を断念する事にした。「喜楽座」は paypay が使用可の「現役」であり、隣接の「古書店」である「尚文堂」と合体したアカウントで SNS 発信をしている(注20)。

(注19)「八木佐」が実家。この人物が議員になった2010年代は、既に「地方分権改革」「聖域なき構造改革」「痛みの伴う改革」といった、地方自治の意味が大きく変質させられて以後の、地方(地域)に「稼ぐ力」(自助)が求められる時代になっていた。

(注20)Facebook「尚文堂/喜楽座 宇陀松山」

https://www.facebook.com/shobundoushiten

instagram「尚文堂と喜楽座と棍棒飛ばしチーム(参加メンバー/募集中)」

https://www.instagram.com/shobun_kiraku/

界隈が「重伝建」となって以降の「異物」(「アウェー」)(注21)とも言える建物の、無人野菜スタンド的な販売システム(paypay 対応)を採る「尚文堂」(本店:壱番館)は、そこだけで「芸術祭」に費やす滞在時間の半分としても良い場所ではある。新刊本書店にしても古書店にしても、リアル店舗としてのそれは、増々その姿を消していく方向にあるが、しかしリアル店舗の持つ機能の最重要なものの一つは、背表紙が並ぶ「インデックス」性にある。即ちそれもまた「コレクション」性を有しているのである。

(注21)昭和35年頃の宇陀松山を記した手描き地図を掲載した「いせ弥」のブログ。その当時は「尚文堂」の様な「生活に密着した個人経営の専門店」(「魚屋、八百屋、豆腐屋、クリーニング店、自転車屋、時計屋、お茶屋、パン屋、パチンコ屋、化粧品店、薬屋、おもちゃ屋、卓球場・・」:同ブログ)の方が「ホーム」であった。

nara1naraduke.com

店の奥には、誰が何時掲げたのか、「観光振興なんかクソ」という力の籠もった「書」が掲げられていた。この「書」は「アート」と呼ばれる「語ること」の「権利」を無謬的に保証されていると思い込んでいる面々に対して、ひんやりと向けられた匕首である様にも思える。

「重伝建」中の「映え」スポットの一つである「いせ弥」「堀井松月堂」(注22)を通り過ぎ、「石景庵」に行くと、丁度スタッフの引き継ぎが行われていて、そこにある「カレンダー」の説明を口伝で伝えていた。それを傍で聞きつつ2階に上がり、「模刻」「修理」「修復」に関する非常に興味深い展示(撮影禁止)を見る。そこに十数分程留まり再び階下に降りると、スタッフの入れ替えが完了していた。外に出る。太陽は南中から若干下がったところにある。その太陽の方向に歩き出す。

(注22)昭和35年の「地図」では、「堀井松月堂」の隣がパチンコ屋になっている。

「宇陀商工会議所」(旧町役場付近)の向かいの、10年以上前からナンバーが外れている R32 スカイライン GTS-t を横目に「喜楽座」に戻ると、丁度「演劇」が跳ねたところで、会場から人が吐き出されてきた。人気(ひとけ)がすっかり無くなった「喜楽座」で、「朝海陽子」の映像(「BUBBLE」)を 1ループ分見る。COVID-19 が「2類」だった頃の首都圏の風景が映し出される。「喜楽座」の「ロビー」の上に掲げられた、東京都調布市下布田(当時)で作られた映画に出演した「スター」達のポートレートが、スクリーン上で一瞬オーバーラップする。戯れに「BUBBLE」の前に「FILTER」を置いてみた。

地元の人なのかそうでないのかは判らないが、1組の母娘が「喜楽座」に入ってくる。年長さんと思しき娘さんは、「朝海陽子」を一瞥するなりそそくさと出口方面に向かい、その母親がその後を追うという形で母娘の滞在は十数秒で終わる。そして彼等を追う様に自分も「喜楽座」を後にした。

記憶が滞留している道を歩く。その記憶の中には、旭日旗と日章旗が打ち振られている風景も混じっている(注23)。宇陀松山会館前にある「天誅義士」の碑の前を、戦地に送られる者が襷を掛けて通ったのかもしれない。そうした記憶を想起させたのは、これから赴く「丸木スマ」だったのだろうか。実際「重伝建」と言えども、その町並みは江戸中後期から明治大正に掛けてのものだ。京都太秦映画村/東映京都撮影所で行われる様な忍者ショーや殺陣ショーといったアトラクション、暴れん坊将軍や桃太郎侍の背景としてはここは必ずしも適していない。当地にロケ地としての活用があるならば、それは日本の近代以降を描く「ドラマ」のものになるだろう。「出征兵士壮行」場面はその一つになる。

(注23)「父・四郎さんは出征前、農業組合の組合長を務め、大宇陀町(現・宇陀市)で、妻・ハルさんと1942年に生まれた辻本さんと暮らしていた。だが44年6月、海軍に召集され、四郎さんは2人を残して広島県呉市へ。その後、フィリピンに渡り、45年4月、ルソン島サンタイネスで戦死した」

www.yomiuri.co.jp

嘗ての「宇陀千軒」復活を祈願して命名された「千軒舎」(「松山地区まちづくりセンター」)に到着する。「丸木スマ」もまた、壁面にインストールされる事を拒否している。掛軸のインストールを別にして、襖やガラス戸を含めた壁面が、「立て掛ける」以外の用を成していない。恰もそれは展示準備中の様でもあり、撤収作業中の様でもある。立って見るという目線の高さから、掛軸と二曲一隻屏風以外は全て外されている。即ち視線の独占をそれらは目指していない。

1組の年配夫婦が入って来る。「芸術祭」目当ての人ではなさそうだ。「丸木スマ」には目もくれず、専ら御大尽「内藤家」の中庭に感嘆し、ガラス戸のガラス板や作りに満足し、欄間や長押の釘隠に「これ素敵だね」と言っている。

しかしこの平行線は心地の良いものだ。何よりもその夫婦が、「丸木スマ」に対して「評価」めいた事を一言も言わなかったところが良い。それは単純に「丸木スマ」が彼等の興味の埒外にあるという事なのかもしれないが、しかし一方でそれらの存在から敢えて目を背け、それに対して何らかの理由付けをしているという訳でもない。仮にここのインストールが、彼等にとっての「素敵」の数々を覆い隠し、視線を独占する様なものであったなら、「丸木スマ」に対する反応はまた違ったものになったかもしれない。「丸木スマ」は夫婦にとって「ま、いっか」なのであり、却ってそれは「丸木スマ」という存在への「肯定」の形なのである。

宇多野に向かう国道166号線を横切り、暫くして県道219号線の坂道を登っていく。県道から報恩寺の石段を上がると、右手に見える「東屋」が「阿児つばさ」だという。左手前の柱に何かが書き付けられた細長い板が下がっている。

「ちきゅうのれきし」という作品タイトルで、小屋をつくる。小屋は屋根と空(光)と周辺風景を眺め、本を読むための空間になっている。屋根と四軒のみの東屋のような構造になっている。「せいめいのれきし」「僕は46億歳」という絵本を設置し、様々な世代の人が地球史に興味をもつきっかけをつくりたい。さらに人が地球と生きていく日々を思い描く場としてほしい。阿児つばさ

木の切り株が用意され、ここに座れと誘っているかの様だ。誘われるままに座り、誘われるままに絵本を読み、誘われるままに天井に空いた穴から空を見る。ヴァージニア・リー・バートンと豊田充穂/杉田精司の二冊は、いずれも地球誕生以前から始まっているものだ。そしてそれらを読む事で、この周辺風景の山も川も大地も空も光も空気すらも、その全てが極めて「例外」的で「特殊」であるという思いに至るしかない。

二冊を読み始めるや否や、足元は灼熱のドロドロしたものになり、「大地」と「海洋」が消滅し、天空は限りなく何処までも漆黒のものになった世界が、切り株に座った自分の前に出来した。我々が「エコ」の対象としての「自然」と呼んでいるものは、「ちきゅうのれきし」的に言えば「完新世」(「沖積世」:〜約1万年前)に於けるリーセントな「間氷期」の極めて短い環境を、ピンポイント的に指しているものである。時間的には遥かに長い「灼熱のドロドロ」(2億年)の環境は「自然」とは見做されない。それは現生「人類」に「直接」関係ないからだ(注24)。

(注24)但し「地質」という形で「灼熱のドロドロ」は今も「人間」の生活に大きく関わっている(例:地震)。そこに目を向けたのが、椹木野衣氏の「震芸術論」ではあるだろう。

「ちきゅうのれきし」のプログレスバーを、目一杯左にスクロールして暫く「見逃し視聴」していた自分は、再び残り時間が表示されない「ちきゅう」の「ライブ配信」に戻る。「見逃し視聴」してきた自分は、東屋のある「報恩寺」に事寄せて言えば、「娑婆」(sahā)に帰還した。即ち「人間」の存在こそが前提になった世界である。

「娑婆」は、鳥獣だけがいたり、草木だけがあったり、山野だけがある世界ではない。そこは「戦争」「差別」「病苦」「貧困」等、何よりも「人間」の「生死」がある世界だ。この東屋は、釈迦に於けるピッパラ樹の様な場所なのかもしれないが、しかしそこに座り続ける事は、恐らく梵天サハンパティが釈迦に対して指摘する様に「悪」である。「法」を広める事に消極的だった釈迦を梵天が諭す「梵天勧請」(注25)の話は、時と所を超えて「マルコの福音書第4章」の「種蒔く人」に相似する。

(注25)"Desetu bhante bhagavā dhammaṃ. Desetu sugato dhammaṃ. Santi sattā apparajakkhajātikā, assavaṇatā dhammassa parihāyanti.Bhavissanti dhammassa aññātāro"

「尊き方よ、世尊は法をお説きください、善逝は法をお説きください。有情にして塵垢少き類のものたちがおりますが、法を聞かなければ衰退してしまいます。(しかし聞けば)法を理解する者となるでしょう。」(「聖求経」)

この「芸術祭」は「種蒔く人」に始まり、「種蒔く人」で終わるという事に思い至る。「アート」は、専ら魅力ある「成果物」(作品)を提供するものと思われているかもしれないが、しかし一方で「種蒔き」やそれ以前の「土壌改良」もまた「アート」の生きる道ではあるだろう。そもそも「文化」("culture")の語源は「耕す」であり、即ち所謂「文化」は「完新世」の特定気候区に於いて可能になった「農耕」("agriculture"=agri:畑+culture:耕す)社会の産物である事を示している。「芸術祭」には「祭」の語が入っている。我々の知る「祭」の多くは、多かれ少なかれ、直接的にも間接的にも「農耕」に紐付けられている。「芸術祭」にせよ「アートフェア」にせよ、その祝祭性は「収穫祭」のそれに似るが、「収穫祭」はまた「生」の世界と「死」の世界の分水嶺でもある。「農耕」社会にとって「死」の時間である冬を前に土を起こして耕し、「生」の時間の到来である春に種を蒔き、そして夏を経て秋に「成果物」を得る。

この「芸術祭」に於いて、所謂「作品」のインストールに関する諸事より先行して行われていたのが、「121枚の公式ポスター」というところに注目するべきなのだろう。それは「土壌改良」(冬)であり「種蒔き」(春)の話だ。それが、子供という人生の冬(玄冬)から春(青春)に掛けての時間(注26)に重ね合わされている。

www.ameet.jp

(注17)「収穫物」を重視する「現代アート」は、事実上朱夏(五行説)の時間のものとされている。

マルコ福音書の「種蒔き人の喩え」を引く。

『聽け、種播くもの、播かんとて出づ。

播くとき、路の傍らに落ちし種あり、鳥きたりて啄む。

土うすき磽地に落ちし種あり、土深からぬによりて、速かに萠え出でたれど、

日出でてやけ、根なき故に枯る。

茨の中に落ちし種あり、茨そだち塞ぎたれば、實を結ばず。

良き地に落ちし種あり、生え出でて茂り、實を結ぶこと、三十倍、六十倍、百倍せり』

Ἀκούετε· ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι·

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτό.

ἄλλο δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν· καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς·

ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.

καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκε.

καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν· καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν.

キュレーターは「次の季節に向けて」で文章を締める。秋(10月後半)の「(芸術)祭」が終わり、収穫が終わった土は耕され、再び種が撒かれ、季節("SEASON")は巡る。何が育つのか、そもそも芽は出るのか、それは判らない。

====

「道の駅 宇陀路大宇陀」に戻る。道の駅が、19世紀から20世紀に掛けての鉄道駅の様な存在になるとは誰も思っていないだろうが、それでもそれは地域にとっての種蒔きの一つなのだ。

「駅舎」の傍らに足湯(温泉スタンド付き)が見える。設えは「ちきゅうのれきし」の東屋にも似ていなくはないものの、こちらは「灼熱のドロドロ」時代の賜である「温泉」付きだ。近傍の「大宇陀温泉あききのゆ」の湯であるという。

akinonoyu.nara.jp

足湯で「四大美人泉質のひとつ」を堪能し、奈良交通バスの人になる。そして再び近鉄電車に乗り、第三紀鮮新世~第四紀更新世に出現したとされる奈良盆地を後にする。

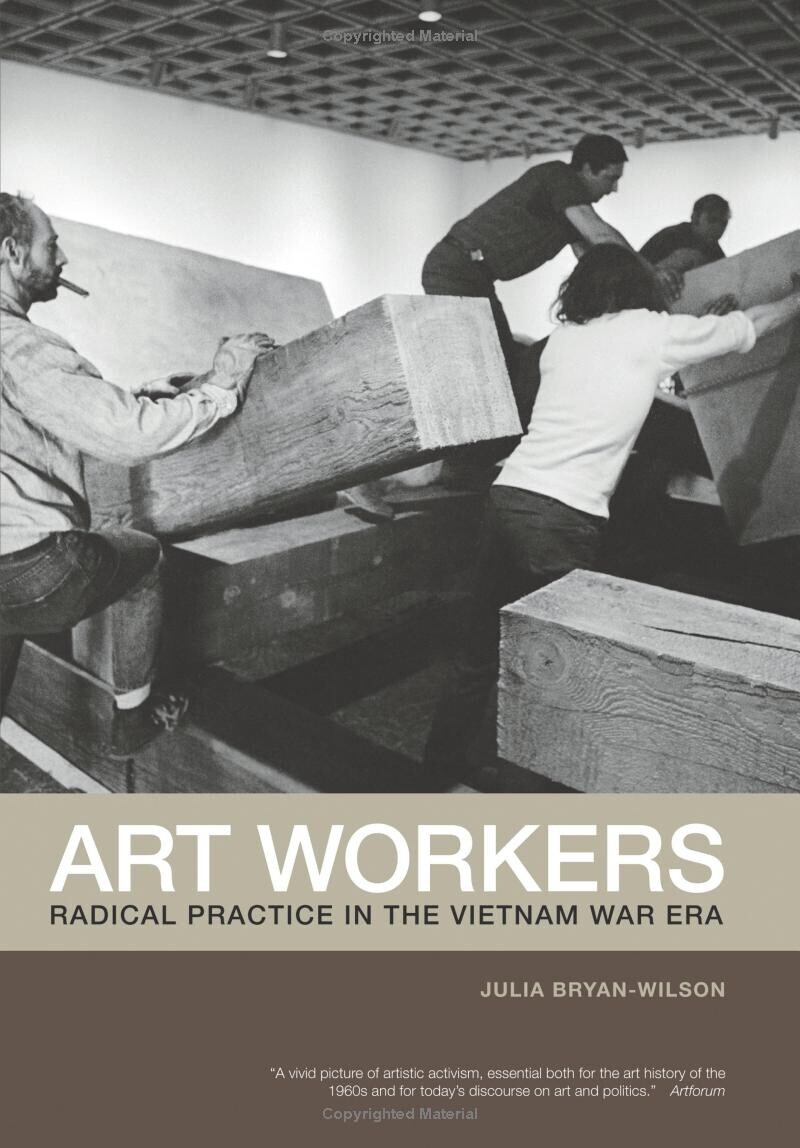

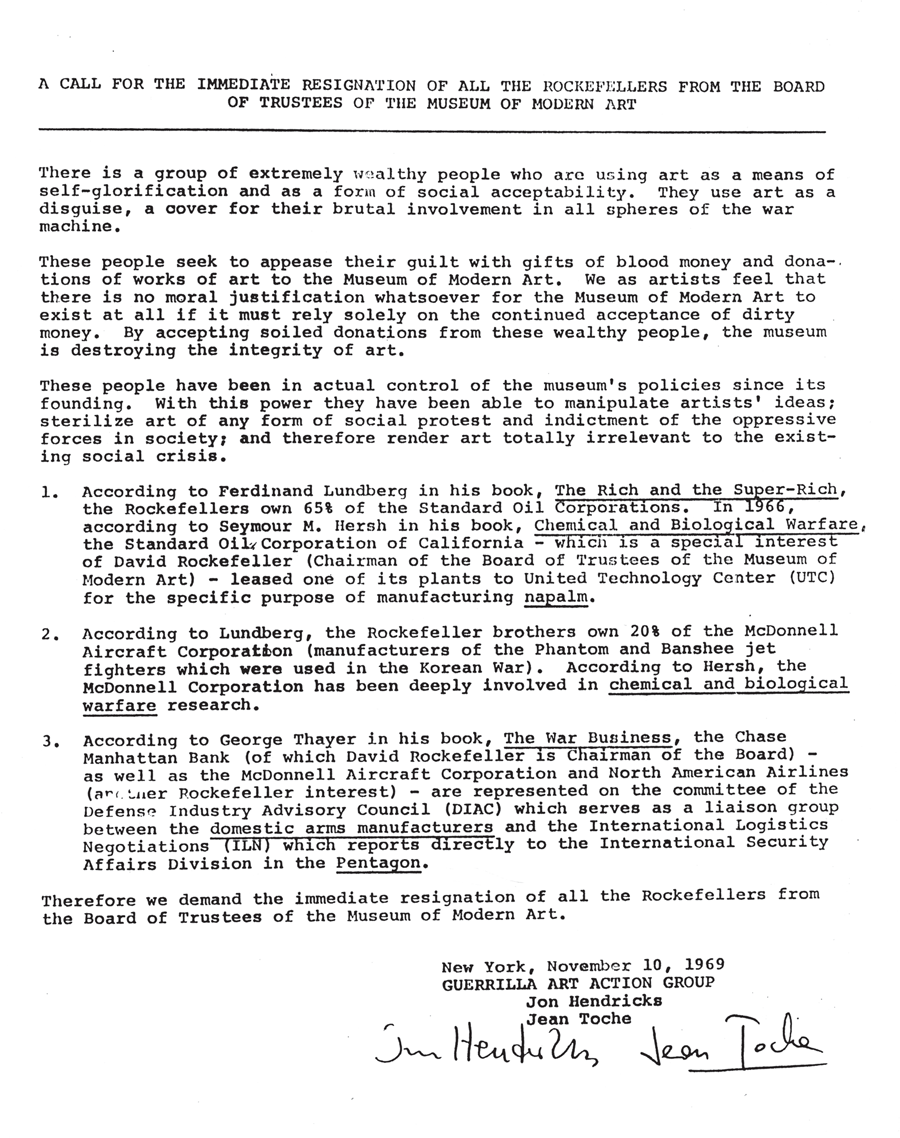

原書の副題の ”Radical Practice in the Vietnam War Era”(「

原書の副題の ”Radical Practice in the Vietnam War Era”(「 邦訳書冒頭の「日本語版への序文」(2023年8月付)で、ジュリア・ブライアン゠ウィルソン自身も「いまの私であればきっとこの本に『アートワーカーズ』という題はつけないだろう。なぜなら、実のところ私はむしろ、『このアーティストたちは労働者(ルビ:「ワーカー」)ではなかった』

邦訳書冒頭の「日本語版への序文」(2023年8月付)で、ジュリア・ブライアン゠ウィルソン自身も「いまの私であればきっとこの本に『アートワーカーズ』という題はつけないだろう。なぜなら、実のところ私はむしろ、『このアーティストたちは労働者(ルビ:「ワーカー」)ではなかった』

入口から左は同会館の「会議室」だ。そこで「

入口から左は同会館の「会議室」だ。そこで「

その文章の最後半に登場する「

その文章の最後半に登場する「