大谷翔平から始まる以下の文もまた「美術」の話、とりわけ「『日本』の『美術』」の話である。

====

2024年度の小学校の教科書(小学5年生算数:東京書籍)に、大谷翔平(ロサンゼルス・ドジャース)がフィーチャーされるという。大谷翔平が日本の義務教育の教科書に取り上げられるに至るには様々な理由があるだろうが、その大きなものの一つは、「(日本)国民」にとって彼が「偉人」であり、その「偉人」性を担保するのは、「世界一」のベースボール・リーグであるアメリカの Major League Baseball(以下 "MLB")のトップクラスに──暫定的に──彼が位置するまでに「成功」し「勝利」者の側にいるからだろう。

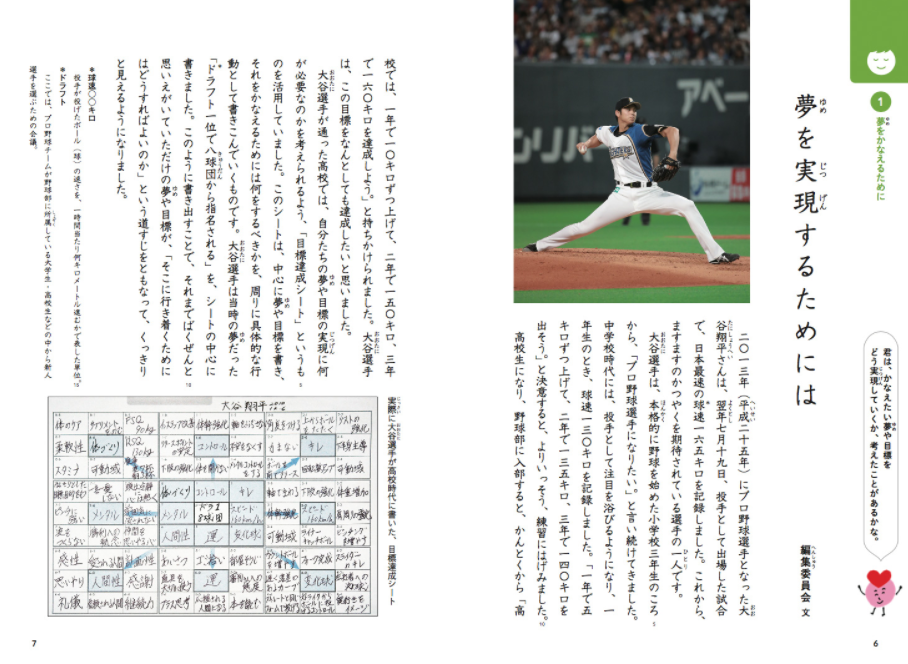

6年前の2018年の光村図書の「道徳」教科書(小学5年生)にも、マウンドに立つ日本ハムファイターズのユニフォーム姿の大谷が、「夢を実現するためには」というタイトルで、彼の「成功」/「勝利」に繋がったとされる「マンダラチャート」と共に「自己啓発書」的な形──「君は、かなえたい夢や目標をどう実現していくか、考えたことがあるかな。」──で掲載されていたが、今回のロサンゼルス・エンゼルス大谷の登板は「算数」の教科書に於いてであり、相対的に児童の「科学」的思考を養うものになっている。少なくとも2018年教科書の様な、中村天風の「運命を拓く」的な「道徳」──「成功」/「勝利」賛美としての──の出る幕は、今回に限っては無い。

ベースボール・ゲームに於ける稀代の "Two-Way"(「二刀流」)(注1)プレイヤーである大谷翔平は、MLB の「残り」5シーズン以上を、現在のレベルかそれ以上か、或いはそれに近い形で過ごす事が出来れば、アメリカの "Baseball Hall of Fame"(以下 "HOF"/「(アメリカ)野球殿堂」)入りする可能性が相対的に大であると言える(注2)。2001 年に MLB 入りし、MLB 通算「19シーズン」を過ごした鈴木一朗(イチロー)の HOF 入りはほぼ確実視されている(注3)。現時点では、その2名のみが「日本国籍」を有する(2024年3月現在)野球選手で HOF 入りの「資格」を有している、乃至はその可能性があると目されている。

(注1)但し、そもそもベースボールという競技は、全てのプレイヤー(DH除く)に対して、「攻撃」の専門性と「守備」の専門性の「二刀流」を、イニングの裏表という形で課すものである。

(注2)HOF 入りの条件の最低限の原則として、プレイヤーの場合は、MLB で10年以上プレイし、引退後5年以上経過した者が HOF 入りの資格を持つ。大谷翔平の2024年シーズンは、MLB 6年目になる。

(注3)イチローに対して HOF 初の満票獲得を期待している者も「(日本)国民」の中にはいるものの、特に MLB キャリア後半の失速がどの様に現地で評価されるかでその票数は高下する。

長く "Whites Only"(白人専用)だった MLB ──1900年以降の近代 MLB ──で、カラーライン(皮膚の色の境界線)を越えた最初の有色人種選手となったのは、アフリカ系アメリカ人であるジャッキー・ロビンソン(ジャック・ルーズベルト・ロビンソン:Jack Roosevelt Robinson)である。MLB ブルックリン・ドジャース(現:ロサンゼルス・ドジャース)時代の背番号42は、1997年以降全米全球団──MLB からマイナーリーグ、独立リーグ、アマチュアに至るまで──の永久欠番になり、彼の MLB デビュー日である 4月15日は、「ジャッキー・ロビンソン・デイ」("Jackie Robinson Day")とされ、MLB 全選手、全アンパイアが背番号42を着用する(注4)。日本プロ野球(以下 "NPB")各球団の背番号42にアメリカ野球出身(民族、人種問わず)の「外国人」が多いのも、アメリカ社会を経由して来た彼等にとって、それが聖なる数字を意味するからだ(注5)。黄色人種である野茂英雄、佐々木主浩、イチロー、大谷翔平も受賞した MLB の「最優秀新人選手賞」("Major League Baseball Rookie of the Year Award")の別名は、「ジャッキー・ロビンソン賞」("Jackie Robinson Award")である。

(注4)アンパイアは袖に42を付ける。

(注5)2024年シーズンの、日本プロ野球各球団の背番号42は以下の選手になる(中日のアドゥ ブライト 健太を含む「日本人」選手は省く)。

アンドレス・マチャド(オリックス)、ボー・タカハシ(西武)、C.C.メルセデス(ロッテ)、アンドレ・ジャクソン(DeNA)、カイル・ケラー(阪神)、ルイス・ブリンソン(巨人)、トーマス・ハッチ(広島)、アニュラス・ザバラ(日本ハム)。

ティーン時代、ベースボール、バスケットボール、フットボール、陸上の何れもが傑出した「四刀流」選手だったロビンソンは、プロ野球選手になる直前は軍人だった。1941年12月7日(現地時間)の日本の真珠湾攻撃(注6)を切っ掛けにフランクリン・ルーズベルトのアメリカが第二次大戦に参戦。翌1942年に徴兵された彼は、少尉任官後に配属された第761戦車部隊「ブラックパンサー」の配置移動先である「南部」テキサス州フォートフッドで、彼の軍人キャリアを終わらせる事件に遭遇する(1944年4月13日)。その日、軍がチャーターしたバスに乗っていたロビンソンは、白人運転手から後部座席に移る様に命じられる。その「命令」はアメリカ「南部」諸州の「人種分離」("Racial segregation")州法である、所謂「ジム・クロウ法」("Jim Crow laws")に基づくものだった。ロビンソンが移動を拒んだところ、降車場に駆け付けた MP に拘束され、あらぬ嫌疑を上乗せされて軍法会議(court martial)に掛けられる。最終的に彼はこの冤罪事件で無罪放免となり、名誉除隊を受けた。

(注6)当時ロビンソンは、ハワイ真珠湾の建設会社で働きながら、セミプロのフットボール・チーム、ホノルル・ベアーズの選手としてプレイしていた。彼がカリフォルニアに帰省する為にホノルル空港を飛び立ったのは、真珠湾攻撃2日前の12月5日の事である。

アメリカ公民権運動に繋がるローザ・パークス(注7)の抵抗(1955年12月1日)に始まる「モンゴメリー・バス・ボイコット」(1955年12月5日)や、遡る事半世紀の1893年6月7日の南アフリカの列車内に於けるマハトマ・ガンディーの屈辱を想起させもするその事件の後、プロ野球選手としてのキャリアをニグロ・リーグのカンザスシティ・モナークスでスタートさせる。その実力と人格を評価、及び観客層拡大を図ったドジャースのゼネラルマネージャー、ブランチ・リッキー(1967年 HOF 入り)が、彼の MLB チームにロビンソンを迎え入れる。

(注7)2019年にバービードール(マテル)の "The Inspiring Women" シリーズでリリースされたローザ・パークス(下掲画像)。「公民権運動」のスタートになったバス車内をプリントしたボックスには "Rosa Parks" の名の下に「公民権活動家」("Civil rights activist")と記されている。パークスの彫像は全米各地に存在するが、その最も代表的なものは、連邦議会議事堂内の国立彫像ホールに収められているものだ。一方バービードールの日本的展開である「リカちゃん」もまた「移民」の血を引く者である。演奏活動ウィドウであるが故に実質シングルマザーで7児の母である香山織江に育てられた「リカちゃん」(Licca Kayama:香山家次女)。その父親の Pierre Kayama(ピエール香山:旧姓ミラモンド)は、「フランス国籍を持つ指揮者で王家の末裔」という設定以上は不明である。1967年(昭和42年)に11歳だった Licca Kayama が、昭和の日本の白樺小学校で「あいのこ」呼ばわりをされて「イジメ」に逢ったという設定は無いが、その一方で「アクティヴィスト」が「リカちゃん」の世界に入る事も無いだろうし、故に「お人形遊び」から「人権」に思いを馳せる事も無いだろう。

ロビンソンの伝記映画 "42" の冒頭部、白人の球団役員に「ニグロ・ボールプレイヤー」入団を提案する場面に於ける「プラグマティスト」ブランチ・リッキー(演:ハリソン・フォード)の台詞。"New York's full of Negro baseball fans. Dollars aren't black and white. They're green. Every dollar is green."(「ニューヨークは黒人野球ファンで一杯だ。ドル紙幣は黒でもなければ白でもない。緑だ。どのドルも緑なのだ。」)。

これは「資本主義」という「人工」的体制下に於ける徹底した功利主義という「人工」的アティテュードこそが、「人権」という近代思想に於ける「人工」的概念をドライブする最大のものの一つである事を示しているが故に、極めて重要なセンテンスと言える。現に、アメリカ社会の早い段階で組織上の差別「撤廃」──但し運用上の差別は存在する──を行ったのは、良くも悪くも功利主義の最たるものであるところの軍隊である。外部(エネミー)に向けられるべきエネルギーを、「白」であるか「黒」であるかに拘り続けて無意味に内部で消耗し、人的資本のポテンシャルを毀損/浪費するばかりの軍隊(例:「皇軍」)は、それだけでフォースの組織として弱体化するからだ。

37歳でベースボール・プレイヤーとしての現役を引退した後に、ロビンソンは公民権運動に深く関わる事になる。マーティン・ルーサー・キング・ジュニア の "I Have a Dream!" 演説でも知られる「ワシントン大行進」にも、アクティヴィスト・ジャッキー・ロビンソンは参加している。キングは、“Jackie Robinson made my success possible. Without him, I would never have been able to do what I did.”(「ジャッキー・ロビンソンが、私の成功を可能なものにした。彼がいなければ、私がしてきた事は決して出来なかっただろう」)と語っている。

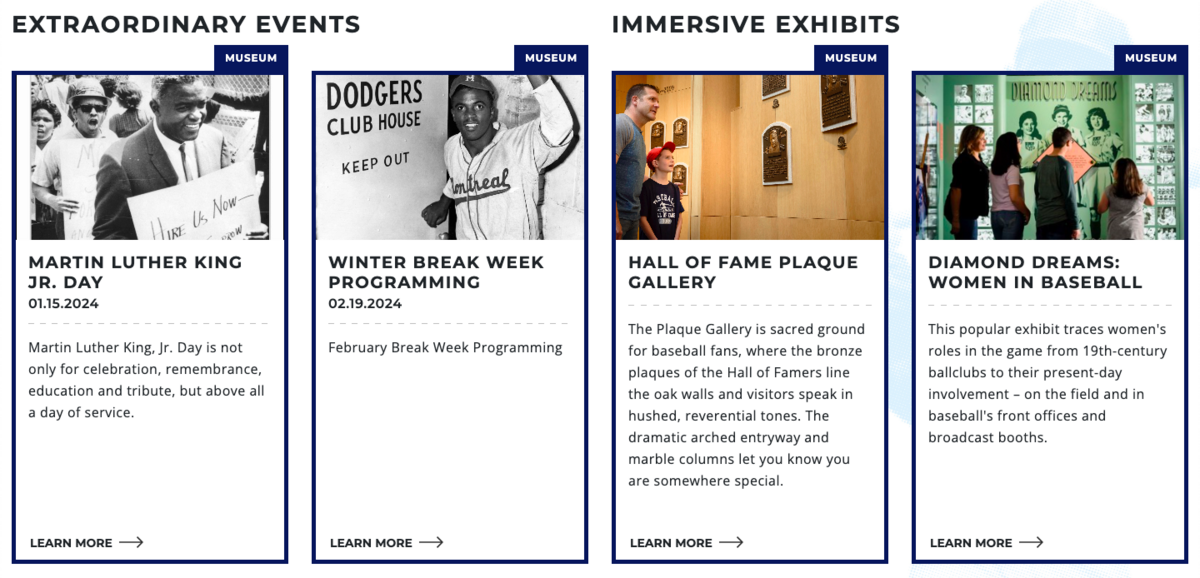

2023年12月の HOF 公式サイトのトップページには、キングの生誕日を祝う「マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デイ」と、「黒人歴史月間」に合わせたジャッキー・ロビンソン関連の展示が、アメリカ野球界に於ける女性に関する展示と共にインフォメーションされていた。

アメリカ野球を学ぶ事は、アフリカ系アメリカ人を始めとするマイノリティや女性の権利を学ぶ事、即ち野球は常に人権意識の先頭に立たねばならないというのが、HOF の基本スタンスだ。ジャッキー・ロビンソンの10年に渡る MLB での通算成績(注8)を上回る選手は多数存在するが、彼は数字のみでは測れない "equal rights" や "fairness" といったアメリカ社会の人権原則に於ける、ローザ・パークスやマーティン・ルーサー・キング・ジュニア等と同様の、社会変革に携わったアイコニックな「偉人」なのであり、それは日本に於ける大谷翔平の、「『海の向こう』の『本場』で大活躍」の「おらが国の偉人」という田舎根性丸出しのフェイムとは意味もスケールも全く異なるものだ。

(注8)1,382 試合出場。通算打率 .311、通算本塁打 137、通算打点 734。因みに通算打率3割1分1厘は、MLB に於けるイチローのそれと同じである。

現在の MLB では、毎シーズン、アメリカ合衆国を含めて20カ国前後の国籍を持つ選手がプレイしている。最も多いのはアメリカ国籍を持つ選手(全体の3/4)だが、「アメリカ人」であってもその人種構成は当然の事ながら多岐に渡る。HOF 入りしたプレイヤーにも、アメリカ以外の国籍を持つ選手が多数含まれている──だからこそ日本国籍を持つ選手の HOF 入りも実現可能なものになる──し、そのフェイムは MLB のみならず、キューバ野球等の海外リーグやニグロリーグの選手や関係者(注9)にも与えられている。建前として "equal rights" や "fairness"(注10) が重要視されている社会であるが故の多様性は、結果的にアメリカ野球のレベルを底上げしている。アフリカ系やヒスパニックの選手が存在しない MLB などというものは、今では考えられない。有色人種や外国人が不在の MLB のレベルは、最早 "MLB" のそれではなくなるだろう。「イミグラント」や「マイノリティ」を MLB に入れるのは、前世紀末のアメリカ美術界(注11)の様な、クォータ・システムやアファーマティブ・アクションによるものではない。繰り返しになるが、それは徹底した功利主義の成せるものなのだ。だからこそ大谷翔平という黄色人種が、ジャッキー・ロビンソン以降の MLB というイコール・コンディションの平面上で輝く事が可能なのである。

(注9)"Fourteenth Amendment to the United States Constitution"(「アメリカ合衆国憲法修正第14条」)を永年骨抜きにしてきた "Separate but equal"(「分離すれども平等」)という法原理が、"equal" (「平等」)を詭弁的に扱い、ジム・クロウ法の後ろ盾になっていたのは皮肉な話である。ニグロ・リーグは、「分離すれども平等」による産物の一つである。

(注10)HOF 入りした唯一の女性である Effa Manley(エファ・マンリー)の受賞理由は、ニグロリーグ球団のニューアーク・イーグルスの共同経営者としての手腕、及び "commitment to baseball and civil rights" (野球と公民権へのコミットメント)を評価されてのものである。

(注11)2020年代になっても、アメリカ美術界に於ける/アメリカ美術界ですら事実上のカラーラインは崩れてはいない。以下の記事では、美術館館長の採用には、社会的・職業的「ネポティズム」がものを言い(”museum directors are more likely to invite individuals already in their social and professional circles”/「美術館館長は、既に社交界や仕事上の付き合いのある人物を採用する傾向が強い」)、そこには “racially stratified.” (「人種的階層」)の存在が認められるとある。洋の東西を問わず、「美術」が如何に「グローバル」を僭称しようとも、未だに閉鎖的内集団が斯界の人事を左右する近代以前の段階にある事をまざまざと示している。

一方、日本の「野球殿堂」では、昨年2023年、プレイヤー表彰枠でアレックス・ラミレス、エキスパート賞枠でランディ・バースが選出された。「外国人」の殿堂入りは、ヴィクトル・スタルヒン以来63年振りという報道もされるものの、日本に於けるスタルヒンはロシアからの亡命者であるが故に無国籍者であった。即ちスタルヒンは「外国人」でもなければ「日本人」でもない。ラミレスは、2008年にFA資格を取得した為に、日本野球機構野球協約上翌シーズンから「外国人枠」を外れる一方で、DeNA 監督時代の2019年には「帰化」し、殿堂入りの際には日本の公民権を有する「日本国民」だったものの、それでも依然としてラミレスは「移民」という過去形で時を止められた「ガイジン」(仲間外れ)の儘なのである。

他方この報道では、日本の「野球殿堂」入りメンバーである中華民国籍の「本塁打868本(「本塁打数『世界記録』」)」の王貞治(ワン・ジェンジー:Wáng Zhēnzhì)(注12)、大韓民国籍の「3,000(3,085)本安打(安打数「日本記録」)」の張本勲(チャン・フン:장훈)、及び現役時代の10年間大韓民国籍だった「400勝(勝利数「日本記録」、他に奪三振4,490等も「日本記録」)」の金田正一(キム・ギョンホン:김경홍)を「外国人」としてカウントしていない(注13)。

(注12)日本初の「国民栄誉賞」は王貞治に送られたが、王貞治自身は「(日本)国民」ではない。「国民栄誉賞表彰規定」の「1 目的」には以下の記述がある。「この表彰は、広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったものについて、その栄誉を讃えることを目的とする。」。「国民」は「敬愛される」対象を必ずしも指さず、専ら「敬愛する」者を規定する。そもそも「敬愛」は属人的なものに対する個人的な感情であり、本来はそれを公に披瀝する事にも、それによって生じさせられる統合にも適さないものだ。野球を始めとするスポーツ全般が嫌いな人間もいれば、読売ジャイアンツが嫌いな人間もいれば、王貞治という人物が嫌いな人間もいる。この規定に言うところの「社会」は、「敬愛(する)」の有無や多寡を以て計られる「標準」としての「国民」を条件とするものなのだろう。

(注13)アメリカ国籍の与那嶺要(ウォーリー・ヨナミネ:Wallace Kaname Yonamine)は、記事中で「日系選手を除けば」という形で「配慮」はされている。

「外国人」選手を規定した日本野球機構野球協約82条を上げておく(注14)。

(注14)当然 MLB にはこの様に明文化された「外国人」/「移民」に関する規定は無い。

第82条(外国人選手)

日本国籍を持たない者は、外国人選手とする。ただし、以下の各号の1に該当する者はこの限りではない(なお、(4)号に規定する者については、この章の規定の適用に関する場合に限り、外国人選手でないものとみなす。)。

(1)選手契約締結以前に、日本の中学校、高等学校、日本高等学校野球連盟加盟に関する規定で加盟が認められている学校又は短大(専門学校を含む。)に通算3年以上在学した者。

(2)選手契約締結以前に、日本の大学、全日本大学野球連盟の理事会において加盟が認められた団体に継続して4年以上在学あるいは在籍した者。

(3)選手契約締結以前に、日本に5年以上居住し、かつ日本野球連盟に所属するチームに通算3年(シーズン)以上在籍した者。

(4)選手契約締結以後、この組織が定めるフリーエージェント資格を取得した者。当該選手はコミッショナー公示のあった年の次の年度連盟選手権試合シーズンからこの適用を受ける。

(5)新人選手選択会議(注「ドラフト会議」)を経由して選手契約を締結し、選手契約締結前に日本の中学校、高等学校、日本高等学校連盟加盟に関する規定で加盟が認められている学校又は短大に通算して3年以上在学していなかった者で、その在学年数と支配下選手として公示後の年数(シーズン数)の合計が5年となった後、新たな年度連盟選手権試合シーズンを迎えた者。

新人選手選択会議を経由して選手契約を締結し、選手契約締結前に日本の大学、全日本大学野球連盟の理事会において加盟が認められた団体に継続して4年以上在学あるいは在籍していなかった者で、その在学あるいは在籍年数と支配下選手として公示後の年数(シーズン数)の合計が5年となった後、新たな年度連盟選手権試合シーズンを迎えた者。

この条項の適用を受ける支配下選手の承認は実行委員会で行うものとする。第82条の2(外国人選手数)

球団は、任意の数の外国人選手を支配下選手として保有することができる。ただし、出場選手登録は4名以内に限られ、野手又は投手として同時に登録申請できるのは、それぞれ3名以内とする。

NPB 選手に於ける「属性」、即ち「外国人」/「移民」──翻ってその対向概念としての「日本人」──を精緻に規定するものだ。MLB の様な功利主義に基づく機会均等が前提なら、この様な「障壁」──内部的には「粉飾」──は一切必要無いのだが、「外国人枠」というラインを引く事でこそ成立可能なものが、「日本」社会という村落共同体的社会を体現する「日本の野球」なのだろう。「日本の野球」は「日本の野球」であるというトートロジーは、「日本の野球」──「日本人選手よりも能力の高い外国人選手ばかりになってしまったら『日本の野球』ではなくなる」──という「障壁」/「粉飾」の前提に批判の目を向けない。

MLB 球団に日本人選手が移籍する場合、ややもすれば「挑戦」という言葉が使用されたりもする。しかし MLB がその配下選手に期待するのは、「挑戦」という個人的な「思い」に留まるスタンスではなく、技術面をも含めた MLB 全体の底上げに貢献出来る労働力であるか否かの功利性でしか無い。「挑戦」と言う事を美徳とする様な湿度の高い社会に於いてすら、企業等の採用面接で「挑戦」などと口にする人間の能力に、雇用者側は疑いの目を向けるしかないだろう。

他方、NPB 球団に移籍して来る外国人選手は、「日本の野球」の底上げに貢献する為に「来日」するのだろうか。少なくとも外国人枠というリミッターが掛かっている社会に対してはその様な気にもならないだろうし、「移民」が「日本」社会から求められる「道徳」は「分相応」──秩序維持の為に自分の能力にリミッターを掛けろ──だ。一方で、NPB でプレイする事を、彼等の出身地では「(おらが国の)偉人」の証とは決してしないし、「挑戦」の価値すら有していない。こうして「日本の野球」は、野球の国際市場に於いて「下位リーグ/育成リーグ」としての「狩り場(調達場)」と「出稼ぎ(期間労働)」の意味しか無くなり、「分相応」の「道徳」で人的資本を安価に見積もる事を正義とする社会からの人材の流出は、才能や能力があればある程に止まる事は無い。少なくとも功利的な意味で不合理な「障壁」/「粉飾」が幅を利かせているところでは、「世界最高」を提供する場の成立は永遠に不可能であり、その様な「障壁」/「粉飾」の存在──カール・マルクス的に言えば「障壁」/「粉飾」の物神性(Versachlichung)化──こそが、「日本の野球」をして辺境/特殊たらしめ、その結果価値下落を加速するのである。「世界」の辺境/特殊である事を嘆く「悪い場所」というのは、畢竟そうした "equal rights" や "fairness" の徹底的欠如、労働市場に於ける「関税の高さ」、それによって生じる労働力の「買い負け」にこそ淵源があるのだ。インターナショナルな野球リーグ設立を目指すのではなく、ローカルな野球リーグをローカルで内部消費するという「『日本』の『野球』」の構造は、自らにもリミッターを掛ける「分相応」という「道徳」故なのだろうか。

====

今から5年前、「日本の美術」に於ける影響力を持つとされる「美術手帖」の2019年12月号の特集は「『移民』の美術」だった。

「移民」の美術

いま日本は新たな移民時代を迎えている。労働力としての外国人受け入れ拡大が進み、全国に多様な移民コミュニティが生まれ、コンビニエンスストアなどでも身近に働く外国人は増えている。彼らの権利保護や社会保障、日本人との共生に注目が集まるなか、美術はどのような役割を果たしうるのか。

本特集では、「移民」を広義に「外国にルーツを持つ人々」と設定し、彼らがつくり出す美術とその歴史、移民・難民と協働するアートプロジェクト、音楽や映画に見られる幅広い移民文化などを取り上げる。

「移民」の美術とは何か? 「移民」のための美術とは何か?その現在的な意味を考えたい。

あらためて5年前の「『移民』の美術」を読む。首都圏在住者以外にはほぼ無価値な情報でしかない「渋谷PARCO」──同誌の編集/発行を行うカルチュア・コンビニエンス・クラブ本社から徒歩15分──のリニューアル告知という、町内会回覧板のバインダーに掲載される様な町内的広告と、広告としてどれだけの人間に訴求力を及ぼし得るかが不明なアート・バーゼル(マイアミ・ビーチ)の広告の後に、編集長氏の特集巻頭辞が掲載される。

Editor's note

今号は「『移民』の美術」特集をお届けします。この企画の背景には、近年議論に上っている日本における外国人の受け入れの問題がある。現在、日本では少子高齢化にともなう深刻な人手不足に見舞われており、外国人材の獲得のために、政府(ブログ主注:第4次安倍内閣《第1次改造》)は2019年4月1日「改正出入国管理法」を施行した。労働力として受け入れた外国人を生活者として、この社会でどう共生していくのか。制度的な面でのサポートについてはもちろん、文化的な側面での共生も喫緊の課題であるだろう。

特集では、広義に「海外にルーツを持つ人々=移民」として、主に「移民」にとっての美術、「移民」についての美術を取り上げる。移民という立場はアーティストにどのような影響を与えるのか、また、移民性はどのような新しい表現を生み出すのか。そして、当事者ではない立場から移民や移民をあつかうアートには、どのような可能性があるのか、まさに現在取り組んでいるアーティストの生の声をお伝えする。

また、移民は現代に限った話ではない。移動を続けてきた人類の道行きを繙くまでもなく長い歴史を持っている。かつて日本は移民「送出」国であり、とくに地方の貧窮民は生活の糧を得るために、ハワイやブラジルなどへ新天地をもとめて旅立っていった。かれらが現地でどのような辛苦を舐め、たくましく生き抜いてきたのか、その歴史をリサーチし、アートのかたちで語り伝えていくアーティストがいる。そのことで、歴史的な地点からの視座と相対化された複数の観点が得られて、私たちが現在直面する課題に対して、未来への思考が動き出すだろう。

先の改正入管法にかぎらず、日本の移民に対する政策には不十分な点や問題も多く、これらは政治のなかで解決するしかない。そのうえで、芸術文化が果たすことのできる役割はなにか。マイノリティをはじめ他者への想像力を喚起する力が、美術にはあると考えている。そのことで、社会を変える市民の価値観や意識を揺さぶることができるはずだ。だが、いまその喚起力を受け止めるレセプターを市民、鑑賞者の側が十分持てているのか。小誌もいちアートメディアとして、良き鑑賞者をつくり育くむことができるのか、その真価が問われているのだろう。2019.11

編集長 岩渕貞哉

ページを捲ると、「現代日本の『移民』たちのフォトレポート」なる導入グラフ記事になる。その6名の内、最後の1名を除く5名の紹介文 "Immigrant Story" は「日本に来る切っ掛け」と「日本での過ごし」という「YOUは何しに日本へ?」スタンスにほぼ限られている。「祖国」で彼等がどの様な人生を送ってきたか、「日本」に来る前の彼等のアイデンティティは何だったのか、及びそれらと現在との差異について触れてはいない。

紹介されるのは、「解体工」のカラクラク・ムスタファ(「クルド人」)、「介護士」のサオ・メイ(「ラオス人」)、「グラフィック・デザイナー」のビーマル・バンストラ(「ネパール人」)、「旋盤工」のファテリ・ハサン(「イラン人」)、「宝石商」等のラジャ・ラジグル(「インド人」)、そして「無職(路上生活者)」のM.M.(「日本人」)である。ピックアップされている殆どが相対的に低収入──「私たちの社会」から低評価──の「現業」従事者(≒「エッセンシャル・ワーカー」)であり、所謂「師業」はいない(「インド人」の「占星術師」を別にする)。最後の路上生活者(「日本人」)に「『公共』のグレーゾーン」を見極め」、「移動しながら制度のグレーゾーンを『すり抜けて』いく振る舞い」に、「身体的実感を伴う、私たちの社会をうつした、新しい『移民』の姿を発見できるはずだ」と「日本の『美術雑誌』」は曰う。

仮にそうした「すり抜け」が必要とされるものが「私たちの社会」に於ける「移民」の実際であるならば、では何故に「私たちの社会」に於いて、様々な非対称性としての「移民」が発生してしまうのか。要は制度を始めとする「私たちの社会」の構造的欠陥、傍観者の論理(注15)や言葉の空転──日本野球機構野球協約の様な──が幅を利かせる「私たちの社会」をして、予め機会均等を奪われた「私たちの社会」的な「移民」が日々生産されているという事ではないのか。「制度のグレーゾーンを『すり抜けて』いく振る舞い」というのは、例えば現業従事者が概ね低収入──それは「日本人」に於いても同──である様な「制度」に対して、諦観的に「従順」──「抵抗」は「不道徳」──である事を前提に言われているのではないか。建築解体や老人介護やチラシデザイン、或いは高齢化等によって疲弊した本邦の第一次産業や第二次産業を下支えし、人手不足に悩みコストを下げる事に汲々とする本邦の第三次産業や福祉業務のインターフェイス部分に従事する「移民」は、「成功」/「勝利」/「努力」/「自助」賛美の──2006年「教育基本法改正」以降の──「道徳」教科書には決して登場しないだろう。大谷翔平が「私たちの社会」の「道徳」を代表するならば、果たしてこれらの人達の現在は、「自助」的なフェイズに於ける「徳目」の「不足」による「不道徳」の結果という事になるのだろうか。「私たちの社会」で、決して大谷翔平になれない彼等の境遇は、「自助」が至らなかったが故の日本型 "less eligibility"(「劣等処遇」)になるのだろうか。

(注15)Charities Aid Foundation(CAF)の調査、"World Giving Index 2023" によれば、日本の「人助け度」は142カ国中139位であり、"HELPED A STRANGER" カテゴリーに至っては、日本は「イスラエル」(例)の半分以下、「ミャンマー」(例)等を含むアジアで最下位である。大谷翔平が「道徳」の教科書に載る「私たちの社会」でしばしば唱えられるのは、「新しい公共」という名の自助>共助>公助の不等式であり、その不等式に於いて「人助け」は、特に「される」事(例:生活保護や支援活動)に於いては「不道徳」的行為であるとすらされる。因みにこの調査では、インドネシアが世界最高の "generous country" とされているが、そのインドネシア(嘗ての「大東亜共栄圏」地域)は経済発展が目覚ましいが故に、近々の OECD国入りが確実視されている。恐らくインドに続いて10年以内に GDP で日本を抜き去るだろう。

相対的に「社会」を「取り上げ」た特集ですら、この「美術雑誌」に於いてはその「社会」に対する構造的問題には一切触れない。「さまざまな制約」と言っておきながら、その「さまざまな制約」が何であり、何に由来し、何に対するどの様な構造的「障壁」になっているかについては棚に置く。それは「美術雑誌」という名の「旅行誌」/「情報誌」/「趣味誌」(注16)であるが故の限界なのだろう。この記事が、「私たちの社会」の構造に触れる事を回避する事で成立している「るるぶ」(例)的な「観光」視点(傍観者の論理)に立脚しているのは明らかだ。「るるぶ」が「地方社会の疲弊をもたらす構造」(例)には徹頭徹尾無関心であり、且つその「社会」的傾斜の上位に自らを位置させる事で同誌の「商品」性が成立している様に。

(注16)実際リアル書店の売場に於ける「美術手帖」は、「るるぶ」や「じゃらん」や「OZmagazine」や「TRANSIT」や「旅行読売」や「散歩の達人」等の「旅行誌」、或いは「日経トレンディ」や「DIME」や「ホットドッグプレス」や「Hanako」といった「情報誌」、「アニメージュ」や「声優グランプリ」や「コンバットマガジン」や「ホビージャパン」等の「趣味誌」の「隣」、「CasaBRUTUS」や「Pen」や「男の隠れ家」等と同一カテゴリーで売られている。

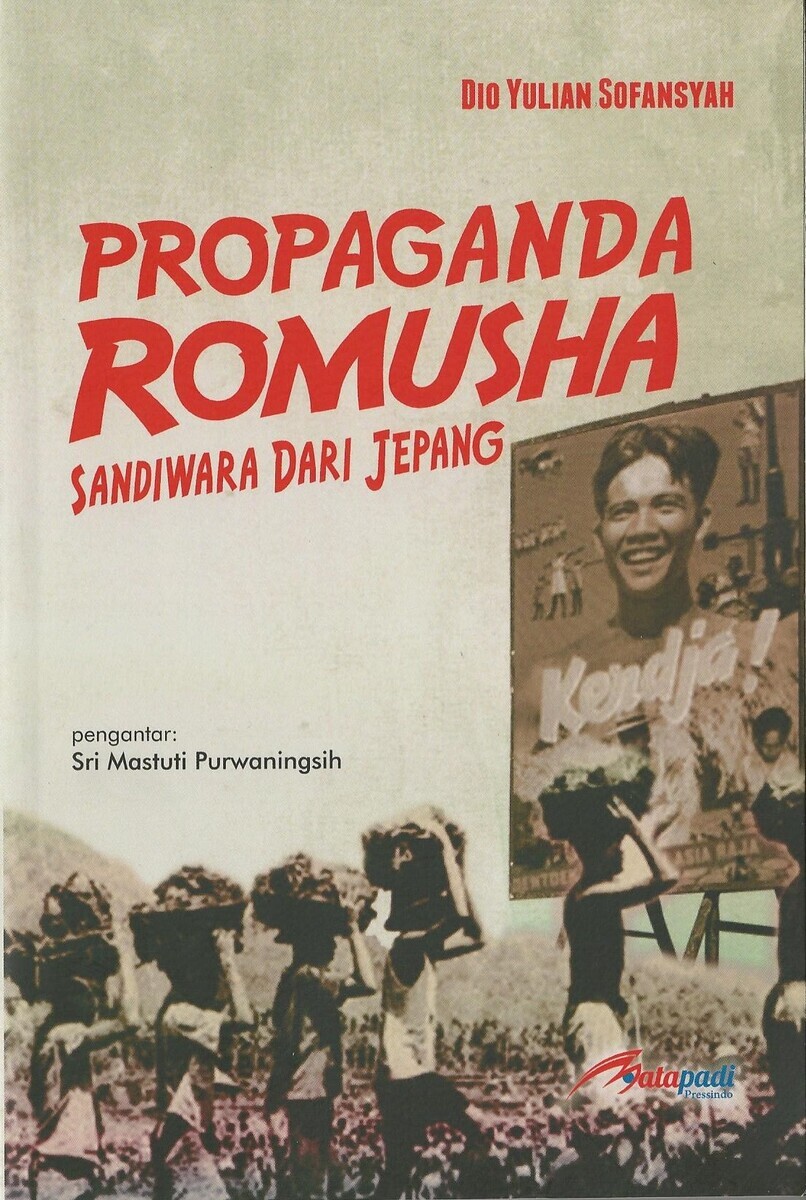

寧ろ「美術手帖」(「旅行誌」/「情報誌」/「趣味誌」)が避けて通った「机上の『移民問題』」こそが、「移民」問題を考える際に最も重要なのだ。ジャッキー・ロビンソンや、ローザ・パークスや、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは、徹頭徹尾彼等の「私たちの社会」に対して、その構造から問い直す「机上」の立場である事に拘った。拳を上げたり涙する「感情」が、「アクティヴィズム」に於けるエネルギー的原資として極めて重要である事を十分以上に理解しつつも、その一方で「さまざまな制約」の構造を明らかにする「机上」だけが、成員相互の利害が交錯する「社会」という構造を律する事が出来る法則/人工的概念を導き出す唯一の方法である事を知っていた。一方「さまざまな制約を『するりと生き抜く』技術」に旅行者/傍観者的に注目した「日本の『美術雑誌』」の「フォトレポート」の写真は、100数十年前のアメリカ南部のプランテーションで綿花栽培に従事するアフリカ系アメリカ人や日帝植民地時代のインドネシアの "roumusha" 等を、のんびりとした態度で「活写」したものに極めて酷似する。

些か大仰に言えば、この「フォトレポート」を作り/読むコミュニティに属する者の殆どは、この人達やその家族・親族・子孫の中から──仮に「帰化」したとしても──将来の内閣総理大臣(政府の長)が生まれるなどとは毛の先程にも考えてはいないだろうし、生まれる様な社会を望んでもいないだろう。「外国」──事実上「外国」視されている地域含む──にルーツを持つ日本国籍保有者が、何世代もこの国に税金を払い続けて居住し、如何に統治能力に長けていようが、それでも総理大臣への道には、マンダラチャート如きでは到底突破できない厳然たる「障壁」が存在するのが現実だ。

ペルー共和国の実際は「ペルー」ではあるものの、それでも曲がりなりにも「外国」(日本)にルーツを持つアルベルト・フジモリが大統領として一時(いっとき)認められた国である一方で、「女性初」の首相が間欠的に待望されたりもする「私たちの社会」ではあっても、リシ・スナクやバラク・オバマの如き「『移民』初」の Head of government の実現性は現実的にかなり低く、永遠に実現しないとすら考えざるを得ない。例えばこの「フォトレポート」のタイトルである「現代日本の『移民』たちのフォトレポート」を、写真や文章はそのままに「現代日本で永遠に総理大臣になれない人たちのフォトレポート」とするだけで、様々な「現代日本」の構造的「障壁」が明らかになる。

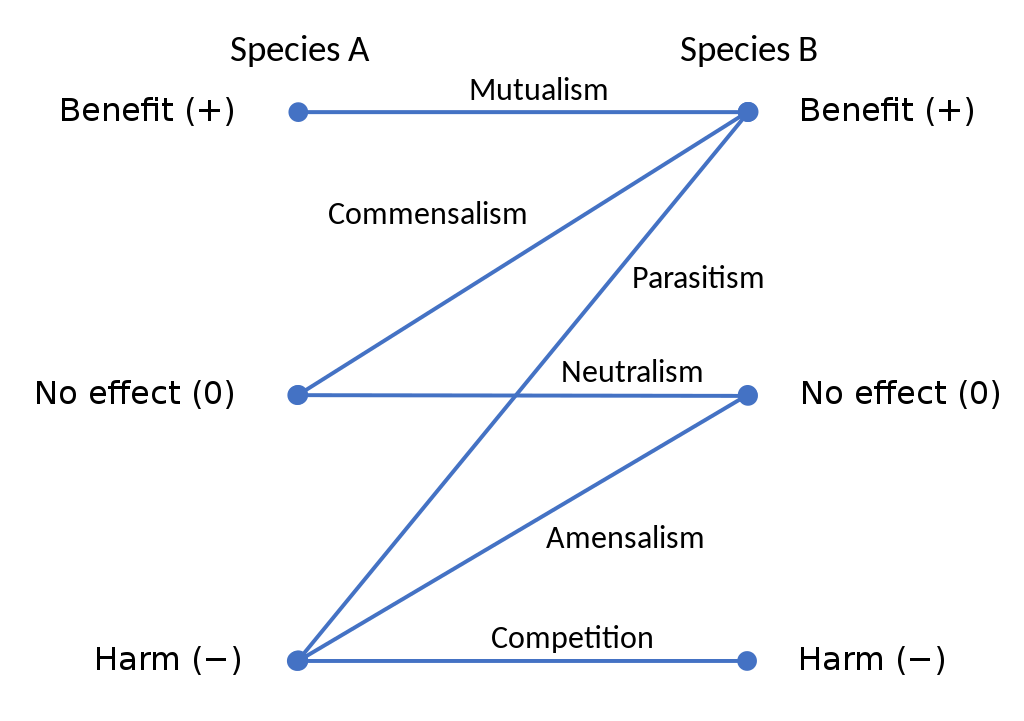

この誌面には「共生」の語がしばしば登場する。しかし「共生」にはベネフィットとハームのバランスによって利害関係の種別が必ず存在する。「共生」はそれだけを唱えてさえいれば良い「題目」ではない。仮に「題目」であれば、「全てのジェンダーは『共生』の状態にある」とも、「『分離すれども平等』も『共生』の形である」とも、「嘗ての Major League Baseball と Negro League baseball は『共生』関係にあった」とも、「私たちと技能実習生は『共生』している」とも、「イスラエル人とパレスティナ人は『共生』している」とも嘯く事が可能だ。セクシストやレイシストの口から「共生」という言葉が出てきたとしても何ら不思議な事ではない。

====

「フォトレポート」から先は、「日本の美術」と「移民」の関係についての考察記事が並ぶ。パート1が「『移民』のアイデンティティと表現」として、何人かの「在日」作家のインタビューと、それに続いて「在日朝鮮人美術の歴史」と題された白凛氏による文章。それから沖縄出身作家のインタビューに続き、都留ドゥヴォー恵美里氏によるブラジル日系移民や、アメリカの日系ディアスポラのアーティストに触れた原田真千子氏の文が並ぶ。パート1の最後は、岩井成昭氏による「イミグレーションミュージアムは可能か」というコラムに続いて「『海外』にルーツを持つ」複数作家のインタビューで締め括られる。パート2は「『移民』『難民』と協働するアーティストの実践」として、数人のアーティストへのインタビューと対談の後に、清水知子氏による「難民と芸術」という一文、文化人による鼎談で「『移民』の美術」特集は終わる。

「『移民』社会発の『美術』」にフォーカスを当てたそれぞれの記事は、それぞれにそれぞれの意味で読み応えがあり、貴重で重要な視点を提供してくれるものである。しかし同時に「『移民』の美術」に対して、「『移民』社会発の『美術』」に「絞り込み」をする事に違和感も覚える。それは「私たちの社会」の「美術」(=「『日本』の『美術』」)に於ける「『移民』の美術」を語る上で、事実的に想起される固有名詞が幾つも零れ落ちている事だ。例えばこの「『移民』の美術」にフォーカスした当該号(注17)から割愛されたバイネームの一つに、「本邦の国内美術」という意味に於ける「『日本』の『美術』」という設定の中で、最も、且つほぼ唯一「成功」した「移民」のアーティストである大韓民国籍の李禹煥(リー・ウーファン:Lee Ufan/イ・ウファン:이우환)の存在がある。『日本』の『美術』」に於ける李禹煥の評価は、「朝鮮」のナショナリティやエスニシティに一義的に結び付けられている訳では無い。換言すれば「朝鮮」文化的な意味での評価では直ちに無い。では何故に、或る時期までの「『日本』の『美術』」に於いて、李禹煥が重要なタレントの一人として確固たる位置を占めるに至ったのか。

(注17)因みに「『移民』の美術」特集号(No.1,079)の次号の「美術手帖」は、「アニメーションの創造力」を特集としたもの(No.1,080)である。「『移民』の美術」に関する継続的/持続的な考察は、事実上それ以後されてはいない。恰もそれは「イタリア」特集号(No.61)の次号が「コーカサス」特集号(No.62)という "TRANSIT" 誌(例)の如き「するり」である。その「アニメーション」だが、例えば狭義の産業「アニメ」に於いて、極端な労働集約型産業である「『日本』の『アニメ』」制作現場に「外国人」が入る事は、当時の人件費が日本よりも相対的に低かった中国、韓国、台湾等に彩色等を外注していた1970年代から開始されている。「国際分業化」がより亢進された現在のTVアニメや劇場アニメのスタッフロールに「外国人」の名前を発見するのは極めて容易だが、その名を「作画監督」や「キャラクター・デザイン」以上のポジションに見る事は無い。果たして可能性としての「外国人」監督の「日本のアニメ」──「外国人」のディレクションで、「日本人」のアニメーターが労働する──は、一種の語義矛盾の様に捉えられるのだろうか。SNS のアニメアイコンの人は、カタカナ名で書かれたりもする「外国人」監督の「日本のアニメ」を受け入れるだろうか。そうした「外国人」監督の「日本のアニメ」が、アカデミー賞の「長編アニメ映画賞」を受賞したとして、果たして日本のメディアが「宮崎駿」程に上を下への大騒ぎをするだろうか。

一方で、WWII 後に日本からアメリカに渡り、そこで一廉の「成功」を収めた「移民」アーティストも取り上げられてはいない。具体的には、河原温、荒川修作、草間彌生、小野洋子等々であり、或いはまた「『日本』の『美術』」を経由した白南準(ナムジュン・パイク/ペク・ナムジュン:백남준)も含まれるだろう。他方、20世紀初頭のパリの美術もまた「移民」の存在が欠かせない。出自に於ける彼等のナショナリティやエスニシティは多様だが、それぞれの作品への評価はそれとパラレルではない。

実際、20世紀の或る時期まで、日本のアーティストはパリ(戦前)やニューヨーク(戦後)等への「移民」願望が強かった。20世紀後半の日本の若いアーティストは、ACC のグラント(例)を取得しようと模索したりもした。それは NPB の野球選手が MLB のアメリカへの「移民」を望む様なものだった。事実としてそれぞれの時代のパリもニューヨークも、「美術」に於ける MLB 的な位置と体制の中にあった。即ちそれらの "Major League Art"("MLA")への「移民」の参入が、相対的に容易なものとして設定されていた事により、「移民」の彼等はそれらのリーグの支配下選手として活躍する事を「夢見る」事が可能だった。

戦前のパリの「メジャーリーグ」に、「マイナーリーグ」期を含めて10シーズン程参加した岡本太郎は、「青春ピカソ」(1950年)に於いて以下の様に記している。

私は抽象画から絵の道を求めた。(中略)この様式こそ伝統や民族、国境の障壁を突破できる真に世界的な二十世紀の芸術様式だったのだ。────ある文化の地に他の伝統を持った芸術家が来て、その土地の文化に影響されて仕事をする場合、血縁のつながりのない異邦の現実に即するリアリズムよりは、抽象的またはロマンティックなものになりやすい。これは文化が交流した場合とか、一つの時代が他の時代に急に移行する場合、同様に起こる現象であるということは歴史の中にも例証を見ることが出来る。事実、今日ほど文化の交流、時代の進展の急激な時期はないのである。

岡本太郎がここで述べている「抽象」とは何か。結論から言えば、それは造形上/表現上の「芸術様式」ではなく、「伝統や民族、国境の障壁を突破できる」(岡本太郎)という「『参入』の『容易』さ」的な意味での「芸術様式」である。野球のルールの様な「人工」的仮構としての「抽象」や「近代」というフィクションを介する事で、美術の労働市場に於ける「参入」障壁の「突破」が相対的に実現される。

「契約」としての「抽象」や「近代」を前に、それぞれの持つ「伝統や民族、国境」といった「私服」は一旦脱ぎ捨てられ、その結果「抽象」や「近代」ゲームの「ユニフォーム」の袖に手を通す「プレイヤー」になる事が出来る。その上で、長髪にしたり、毛染めをしたり、ネックレスをしたり、ピアスをしたり等の「自分らしさ」の表現が行われる。

嘗てのニューヨークやパリの美術の「メジャーリーグ」に外国人枠が存在したり、或いはそれぞれの出自(「伝統や民族、国境」)に応じた別々のリーグ──ニグロ・リーグの如き──が設定されていて、例えば外国人は外国人専用のアート・リーグに、有色人種は有色人種専用のアート・リーグに、即ち「『移民』の美術」のリーグに押し込まれ、「伝統や民族、国境」を背負わされた「色眼鏡」で見られるしか無かったら、誰もニューヨークやパリになど行かなかっただろうし、行く必要性など微塵も有りはしない。

「普遍」というのはそれ自体が「人工」的「発明」である。「不戦」が、今日「国際的」な「普遍」であるにしても、それは例えば「ケロッグ=ブリアン条約」(「パリ不戦条約」:1929年)(注18)等から始まる「人工」(「契約」)に基づく「普遍」である。何故ならば「不戦」は人類にとって生得的なものではないからだ。同様に「人権」が「国際的」な「普遍」であるにしても、それは例えば「世界人権宣言」(1948)等から始まる「人工」(「契約」)に基づく「普遍」である。「人権」もまた人類にとって生得的なものではないからだ。放っておけば互いに争い、差別するというのが、人類の現実的なデフォルトなのである。

(注18)

第一條 締約󠄁國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス

第二條 締約󠄁國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルベキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハズ平󠄁和的手段ニ依ルノ外之ガ處理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約󠄁ス

生得的ではない「発明」──人工物──であるが故に「不戦」も「人権」も「抽象」も「近代」も「教育」の対象になる。翻って「教育」が「行き届かない」、或いは「教育」を「否定する」ところでは、「不戦」も「人権」も「抽象」も「近代」も成立/機能しない。「神授」的なものが支配的に信じられているところに「人権」は無く、場合によっては「不戦」も無く、「具象」的思考──反机上/非机上──のみで全てが回せると信憑されているところに「抽象」は無く、「中世」やそれ以前に居心地の良さを求めるところに「近代」は無い。

「不戦」や「人権」や「抽象」や「近代」といった「普遍」は、全ての人間にとって最も近く、同時に最も遠いものだ。例えば「人権」という「普遍」は誰にも妥当するという点で誰にとっても「最も近い」ものだが、それを理念的に且つ構造的に理解するには「最も遠い」ものだ。狭義の「抽象」である「抽象美術」や「近(現)代美術」という「普遍」も同様であり、それらは誰にも「描けそう」「作れそう」な点で誰にとっても「最も近い」様に振る舞う事で、「美術」への参入障壁を「崩す」事を目指す一種の「アクティヴィズム」(注19)であるものの、それを理念的に且つ構造──社会構造含む──的に理解するには「最も遠い」ものだ。

(注19)パリ時代の岡本太郎が、ピカソ作品を見て「感激」したのは、「鑑賞者として」その「美に打たれた」のではなく「創る者として、揺り動かして来る時代的共感に打たれた」と、岡本の「青春ピカソ」には書かれている。それは彼の「自分探し」期が終わり、メジャーリーグ参入──労働参入──の糸口が見えた瞬間を綴ったものだろう。

多くの「抽象美術」や「近(現)代美術」の解説が、現実的に必ずしも上手く行かずに一般読者に一向に突き刺さらないのは、それらが観客を含めた社会運動、及びその所産である事を見落とす事で、コミュニティ内造形論を延々と捏ね繰り回し、その結果同じ社会的利害関係のサークルに誘い込めないからだ。その包括的サークルに引き込んでこそ、初めて「教育」が可能になり、その社会的包括をなし得た上でのみ造形論的展開が成立する。「不戦」や「人権」が「自分事」としての「普遍」として認識されない限り「教育」の効果が期待出来ない様に。「普遍」成立の条件は、何よりも先に利害関係に於けるベネフィットを示す事だ。その意味で「抽象美術」や「近(現)代美術」、そして「不戦」や「人権」には、まず以てそれらが誰にとっても「自分事」である事を見せ付ける算段が求められるのである。

======

WWII 敗戦から11年後の1956年度の「経済白書」には、当時の流行語ともなった「もはや『戦後』ではない」が書かれている。それに続けて「回復を通じての成長は終わった。今後の成長は近代化によって支えられる」と書かれている。

その日本の「近代化」に呼応する様に、「日本」の美術は「国際」(「西側」)的美術、即ち「普遍」を標榜する世界とパラレルであろうとした。それは「西側」世界で最もヘゲモニーを有する国の事実上の「属国」故という側面を否定する訳では無いが、そうであっても「普遍」に乗る事は、経済を成長させるのに最も都合が良い事は確かだ。現在の中国がそうである様に。

曲がりなりにも戦後の一時期までは、「日本」の美術が「普遍」の、言わば美術の「自由主義経済」体制──メタファーとしての──に極めて小なりともあった「国際のマイナーリーグ」であったが故に、白南準が日本をトランジットの地として選択し、李禹煥がそこをメインの活動の場とする事が可能だった。

やがて成長著しい日本がアメリカの地位を脅かすのではないかと喧伝され始めた頃から、日本では「『日本』の『美術』」特殊論の声が上がり始める。曰く近代日本に於ける「美術」成立時の特殊性を論じるもの、「私たち」(≒「日本人」)を主語とする絵画論、屏風や掛軸や大和絵や琳派等の「伝統」をモチーフとするもの、他に例を見ない「『日本』の『美術』」の特殊性は「スーパーな平面性」にあるとするもの、「通史」が成立困難な閉ざされた円環構造の非歴史性という「日本」の「現代」の「美術」の特殊性云々等々。

これらは、それぞれに「借り物」である「普遍」からの「遠さ」を問題として提示し、それぞれに何かしらの「近さ」を遡行的に「発見」する事で、「属国」(借り物)である事からの「自ら」の切り離しを図ったものとして見る事は可能だ。そうした「独立」の形は十分にあり得る話であり、実際東西冷戦構造が崩壊し、「普遍」が「欧米」→「西側」という体制に付帯する「遠さ」である事がより明らかになった1990年代以降、世界各地に次々と出現した「独立」は、それぞれの「近さ」をそれぞれの最高原理とする事で、あろう事か「不戦」や「人権」といった「普遍」の「見直し」や「否定」にすら及んだりするのである。

話を特殊性としての「『日本』の『美術』」に戻せば、そうした特殊性に基づくアイデンティティの構築は、例えばこの列島に於ける社会の一部である「移民」、或いは「在日」と呼ばれる人達、或いはまた「ウチナンチュー」(例)や「ラミレス」(例)にとっては、何らの意味を持たないものであるかもしれない。「美術」と「art」の間の概念的齟齬、「大和絵」──それは「天皇」と不可分の関係にある──に「屏風」に「掛軸」、「スーパーな平面性」、「閉ざされた円環構造の非歴史性」。以下略であるが、要するに「『日本』の『美術』」の特殊性を前面化すればする程、その設定はその特殊性の外部に位置する者に対する「障壁」として現れ、日本列島に居住する者の中でその特殊性を受け入れる者とそうでない者との分断を生む。いずれにしても「『日本』の『美術』」の遡行的発見と「普遍」の相対的退行以降に、メジャーを目指す白南準や李禹煥の入る余地は無い。

であるならば、「『日本』の『美術』」で想定されている観客と、例えば究極の「『日本』の『美術』」である「戦争画」で想定されていた観客は、全く同じもの、重なるものなのかもしれない。「『日本』の『美術』」とは畢竟「戦争画」でしかないとする事も可能だろうか。「『日本』の『美術』」の入口には見えない鳥居があるのかもしれない。

そして何よりも「『移民』の美術」──鳥居の外の美術──の特集が「日本の『美術雑誌』」でされた事。これこそが「『日本』の『美術』」の特殊性を最も示しているのだろう。