It stands to reason that art works are made by art workers, but in this searching account of artistic labor in the 1960s and 1970s, Julia Bryan-Wilson shows us that reason is supplanted by ambivalence and ambiguity as artists grappled with the massive upheavals wrought by feminism, the student movement, and the Vietnam War. The art made in the wake of these social transformations toggles between reform and revolution, and the definition of 'artist' has not been the same since.

—Helen Molesworth, Houghton Curator of Contemporary Art, Harvard Art Museum

芸術作品が芸術労働者(アート・ワーカーズ)によって作られるのは当たり前だ。しかし1960年代から1970年代にかけての芸術的労働を探求したこの本の中で、ジュリア・ブライアン=ウィルソンは、アーティストたちがフェミニズム、学生運動、ベトナム戦争によって引き起こされた大激変に取り組む中で、理性が両義性と曖昧さに取って代わられたことを教えてくれる。これらの社会変革の後に作られた芸術は、改革と革命の間で揺れ動き、「アーティスト」の定義はそれ以来変わっていない。

ヘレン・モールズワース、ハーバード美術館・ホートン現代美術キュレーター

======

東京藝術大学上野キャンパスは、都道452号線(旧屏風坂通り)を挟んで音楽学部と美術学部に分かれている。都市伝説とも笑い話とも或いは事実とも言える話に、「芸大の音楽学部と美術学部の学生を見分ける方法。それは小綺麗な格好をしているのが音楽学部の学生で、小汚い格好をしているのが美術学部の学生」というものがある。

大正期に東京美術学校の敷地内に通された新道(屏風坂通り)で、北北東のエリア(現音楽学部)と南南西のエリア(現美術学部)に寸断されて以降の東京藝術大学の美術学部で、長く「教授」と呼ばれる「みなし公務員」(賃労働者)だった小磯良平が、1974年に赤坂迎賓館(迎賓館赤坂離宮)として再出発した旧東宮御所の朝日の間入口の左右に納入した絵画が「絵画」と「音楽」である。描かれた人物の殆どがバンドの極めて狭い特定年齢層に限られている──中村悠紀子含む少数のモデルの使い回しによる──ところからしても、恐らくこれらは小磯の「職場」であった「芸術大学」──実際のロケ地(「聖地」)は、「美術」が東京芸大、「音楽」が神戸の小磯アトリエ──を想定して描かれたものだろう。

「音楽」の方の人物群は平均して「小綺麗」な姿に描かれ、一方「絵画」の方の人物群は総じて──ヌードモデル以外男女問わず全員──「小汚い」格好で描かれている。これはこの都市伝説/笑い話/事実を、東京藝術大学という「日本」の「国立大学」の「みなし公務員」だった画家によって、「国家」レベルで補完してしまうものであると言えるのかもしれない。

小磯良平はその意味で十分に「罪作り」なのだが、それ以上に更に「罪作り」であり、且つ自らに対して極めて「正直者」であるのは、「音楽」の「小綺麗」──「綺麗」過ぎ──の担当が専ら「女性」であり、一方「男性」は東宮御所/赤坂離宮が「迎賓館」になった1970年代当時の若者の「典型」的な姿で描かれているところにある。当代の社会とそれなりにパラレルの関係にある「男性」と、社会から完全遊離──何時の時代の「コスプレ」なのだ──した/させられた「女性」の対比という、自らがどっぷりと浸かっている「セクシズム」の視点を些かも隠さない「絵画」が、日本の「国家」の応接間である「ネオ・バロック」(カタカナ)の「迎賓館」(国宝)で外国賓客を招くのである。「小磯良平」という「昭和の日本のおっさん(明治生まれ)」──「戦争画家」でもある──と、その様な絵画を「迎賓館」に採用(「随意契約」)した「昭和の日本のおっさん(村野藤吾等)」による、現在に至るも尚この国を覆い尽くす「日本のおっさん」ワールド全開を、ここに見るのは決して不当な事ではないだろう。

それはさておき、「美術」が総じて「小汚い」というのは確かに否定し難い事実ではある。モニタを前にして何らかの電子デヴァイスを使って制作するものや手芸的手法による制作等を除いて、ペインティングにしても、カーヴィングにしても、モデリングにしても、何処から何処までもが字義通りの「汚れ仕事」であり、(飽くまで)現象的には「レイバー・ワーク」なのである。美術の「アーティスト」という「現業」の人間が、「やる気わくわく」(吉幾三)の「ワークマン」(例)に行って作業着や各種手袋を購入し、ホームセンターで電動工具や各種消耗品や材料を購入する事は、「アーティスト」という「業」(ワーク)そのものの形として極めて当たり前の風景であり、それらは徹頭徹尾「プラグマティズム」の成せるものであって、それ自体は何ら特筆すべきものではない。そうなったからそうなっているというものであって、「小汚い」への「変身」は「自己表現」(例:「コスプレ」)が先立ってのものではない。

但し一見「見た目」は同じであっても、一般的な「レイバー・ワーク」と「アーティスト」には「違い」が存在する。それは「アーティスト」がそれを自覚するよりも先に、「レイバー・ワーカー」──「真正」だか「本家」だか「元祖」だか──も属する世界の側からしばしば、或いは常に言われる、「良いですよね、好きな事がやれて」という線引きの言葉に端的に現れている。「良いですよね、好きな事がやれて」は、「使役される者としての我慢が足りない」的な意味で「不道徳者」の烙印の様にも思える。それは通俗的なアイソーポスの「アリとキリギリス」の「キリギリス」(不徳)という事だろうか。「良いですよね、好きな事がやれて」は、常に「ざまぁ」とセットなのだろうか。

恐らく「アーティスト」というのはそれ自体が「人種」──或いは「生物種」──視されているものであり、それは「不道徳者/不逞」グループの一員として、何をするにしても「(不逞)アーティストがそれをやった」──「(不逞)◯◯人がそれをやった」的な──という話法で捉えられる存在ではあるのだろう。そこでは「たまたまそれをやったのが『アーティスト』(◯◯人)だった」という認識には中々ならない──ゴミ出しのルールが守れない者がたまたま◯◯人であっても、「◯◯人はルールを守らない連中だ」と脳内変換される様に。「アーティスト」(である者/でもある者)が何かを行えば、必ず「アート」の「業界代表」である事を背負わされるのだ。

しかしその「良いですよね、好きな事がやれて」という認識は「アート」の側にも内面化されている。例えば 3月11日の飯山由貴氏、及び遠藤麻衣氏と百瀬文氏の国立西洋美術館に於ける行動(注1)に対して、一般的に抗議活動そのものをトーン・ポリシング的に「不逞」/「不埒」行為とすら見做す「道徳」が蔓延する「日本」社会(「日本のおっさん」ワールド)に於ける「アート」の側から、「当て擦り」でしかないものが、「美術関係者」(「日本のおっさん」)から言われたりもする(注2)。「制作」や「発表」という「内面的報酬」(遣り甲斐)が膳立てされているのだからそれ以上何が必要なのか、「分相応」という「道徳」を受け入れる事で成立し、その上で十分に機能していると自分(「日本のおっさん」)が認識している微温的コミュニティ(「日本のおっさん」ワールド)の存続を危うくさせるな。こうして内外の両側から線引きは強化され、相互萎縮/相互監視のエンクロージャー(「日本のおっさん」が遊ぶお遊戯室)の中で、チイチイパッパの終了が遅延され続けるのである。

(注1)「飯山由貴スピーチ内容全文 2024年3月11日 国立西洋美術館アクション」

(注2)西美で撒かれたビラに書かれたあるフレーズを巡っての「曲解」が生まれた「歴史」の背景──「誰」(「国」含む)がそれを「曲解」し、政治利用し、その事で其々のエスタブリッシュを守ろうとしているのか──に想像力を至らせる事無く、「芸術」の名を冠して扇情的に「当て擦る」者もいる。

参考:

======

東京藝術大学の「小綺麗」担当である音楽学部の5号館 5-109 で、一昨日こういう催しが行われた。

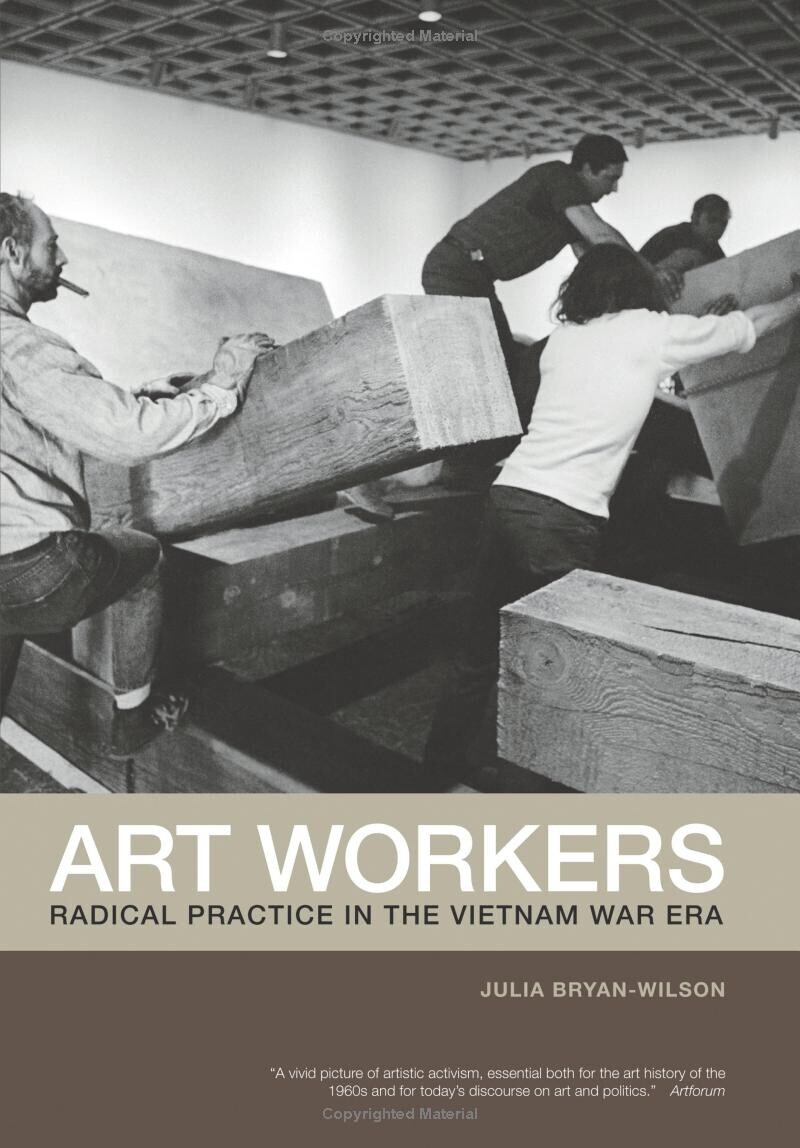

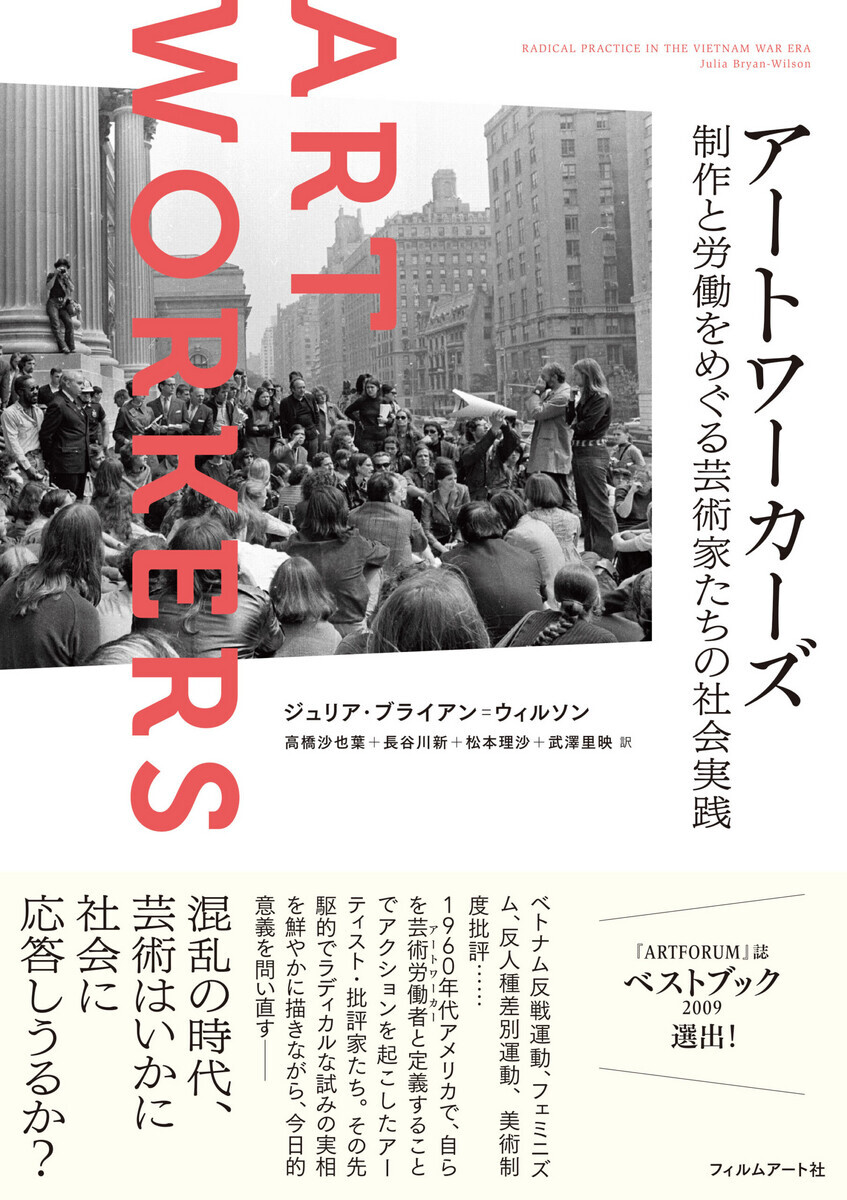

ジュリア・ブライアン゠ウィルソン(Julia Bryan-Wilson:1973〜)が、2009年に University of California Press から出版した "Art Workers: Radical Practice in the Vietnam War Era" の邦訳書「アートワーカーズ 制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践」(フィルムアート社)刊行を「記念」してのイベントである。イベントの設え的には、3月14日の京都(京都芸術センター)が第1回目、3月17日の東京(東京藝術大学)が第2回目というものになっていた。

原書の副題の ”Radical Practice in the Vietnam War Era”(「ベトナム戦争時に於けるラディカルな実践」)は、邦訳書では「制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践」に置き換えられている。日本の論者による章毎の解題が新たに付された同訳書であるが、1960年代から1970年代のアメリカ美術に於ける「ラディカルな実践」について書かれた2009年(ベースは2004年)刊行の日本語訳が、2024年に出版される──即ちジュリア・ブライアン゠ウィルソンの論考と考察の対象との間に30年から40年の時間差があり、且つそのオリジナルの出版から15年後に出た邦訳書とその対象となった営為との間には半世紀以上の時間と社会状況の差がある──という事で、その変更もまた、解題を付す事と同様「いまの日本の読者を取り巻く状況に接続するであろう地理的・時間的距離を鑑み」(訳者あとがき)の成せるものだろう。

原書の副題の ”Radical Practice in the Vietnam War Era”(「ベトナム戦争時に於けるラディカルな実践」)は、邦訳書では「制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践」に置き換えられている。日本の論者による章毎の解題が新たに付された同訳書であるが、1960年代から1970年代のアメリカ美術に於ける「ラディカルな実践」について書かれた2009年(ベースは2004年)刊行の日本語訳が、2024年に出版される──即ちジュリア・ブライアン゠ウィルソンの論考と考察の対象との間に30年から40年の時間差があり、且つそのオリジナルの出版から15年後に出た邦訳書とその対象となった営為との間には半世紀以上の時間と社会状況の差がある──という事で、その変更もまた、解題を付す事と同様「いまの日本の読者を取り巻く状況に接続するであろう地理的・時間的距離を鑑み」(訳者あとがき)の成せるものだろう。

因みに邦訳書刊行の3年前(2021年)には、韓国で同書の翻訳書「미술노동자: 급진적 실천과 딜레마」(訳:シン・ヒョンジン、신현진)が出版されているが、その副題「급진적 실천과 딜레마」は「ラディカルな実践とジレンマ」という、原書にも邦訳書にも無い「ネタバレ」寄りのものになっている。

邦訳書冒頭の「日本語版への序文」(2023年8月付)で、ジュリア・ブライアン゠ウィルソン自身も「いまの私であればきっとこの本に『アートワーカーズ』という題はつけないだろう。なぜなら、実のところ私はむしろ、『このアーティストたちは労働者(ルビ:「ワーカー」)ではなかった』(注3)とするほうが腑に落ちる」と、こちらものっけから「ネタバレ」気味である。ありとあらゆる事を飛ばして極めて雑に言えば、この書はレトロスペクティブに見るに「やっちまった」──小磯良平的な「無意識」的セクシズム(注4)を含む──とされるものが列挙された「失敗の法則」的に読まれるべきものかもしれない。

邦訳書冒頭の「日本語版への序文」(2023年8月付)で、ジュリア・ブライアン゠ウィルソン自身も「いまの私であればきっとこの本に『アートワーカーズ』という題はつけないだろう。なぜなら、実のところ私はむしろ、『このアーティストたちは労働者(ルビ:「ワーカー」)ではなかった』(注3)とするほうが腑に落ちる」と、こちらものっけから「ネタバレ」気味である。ありとあらゆる事を飛ばして極めて雑に言えば、この書はレトロスペクティブに見るに「やっちまった」──小磯良平的な「無意識」的セクシズム(注4)を含む──とされるものが列挙された「失敗の法則」的に読まれるべきものかもしれない。

(注3)同書の沢山遼氏による同書第2章「カール・アンドレの労働倫理」(”Carl Andre's Work Ethic”)の解題、「カール・アンドレの階級闘争」には、「一九七〇年のアート・ストライキの集会を記録した写真でアンドレは労働者のシンボルとして青いツナギ(注内注:それは大村の制作時、搬入時のデフォのスタイルでもあった)を着ている。が、そのツナギは、労働者のツナギそのものではない(労働者のツナギのようには汚れていない)。」とあり、それが「コスプレ」である事を示唆している。同書の第3章「ロバート・モリスのアート・ストライキ」では、「愛国」労働者による "hard-hat riot"(「ヘルメット暴動」)を報じるニューヨーク・タイムズの記事「建設労働者が戦争反対派を襲撃」(”War Foes Here Attacked by Construction Workers":1970年5月8日)を引用している(訳書175〜176ページ、原書110ページ)が、その「建設労働者」の「ほとんどが茶色のツナギを着てオレンジと黄色のヘルメットを被」っていた("most of them wearing brown overalls and orange and yellow hard hats")という。それもまた「労働者のシンボル」としての「コスプレ」であるには違いない。尚この「ヘルメット暴動」の発端になったのは、1970年5月4日の「ケント州立大学銃撃事件」であり、ベトナム反戦運動のアイコンの一つにもなった「ジョン・ファイロの遺体の前で叫び声を上げるメアリー・アン・ベッキーノ」の写真は、同年の「第10回日本国際美術展 人間と物質」展(「第10回東京ビエンナーレ」)に出品されたリチャード・セラとカール・アンドレの共作「豚はその子を食べてしまうだろう」( "The Pig Will Eat Its Children")にも使用されている。因みにこの「なりすましとしての労働者」──「コスプレ」──問題に対する「アンサー・ソング」として、「前章」の「小汚い」関連は書かれている。

(注4)例えば同書第3章「ロバート・モリスのアート・ストライキ」("Robert Morris's Art Strike")──原書の表紙に採用された、「『シガーを咥えた』ロバート・モリス(「アーティスト」)と『労働者諸君』」のホイットニー美術館に於けるインストール写真も掲載されている──ではロバート・モリス自身の「懺悔」を紹介している(訳書149ページ、原書89ページ)。

モリス自身は近年(注:2000年)この時期を振り返り、巨大彫刻、重労働、男らしさをイコールで結ぶ際に生まれる暗黙の性差別を認めている。『六〇年代のミニマルアーティストは、工場や製鋼所を探索する工業界の開拓者のようでした。芸術作品には仕事(注:訳書は「仕事」に傍点)の刻印がなければなりません。ここでの仕事とは、唯一まともなものだとされていた男の仕事のことでした。そそりたつヒロイズムをしぼませるような一点の皮肉もなく、鋳造所や製鋼所から、まだその熱気をまとったまま持ち帰られた仕事です。そして、この男の仕事は巨大で、ゆるぎなく、きちんとした、アプリオリなものなのです』

Morris himself has recently looked back at this moment, admitting the sexism implicit in the equating of outsize sculpture, heavy labor, and masculinity: "The minimal artists of the sixties were like industrial frontiersmen exploring the factories and the steel mills. The artwork must carry the stamp of work--that is to say, men's work, the only possible serious work, brought back still glowing from the foundries and mills without a drop of irony to put a sag in its erect heroism. And this men's work is big, foursquare, no nonsense, a priori."

(訳は邦訳書。以下同)

因みに米映画「フラッシュダンス」("Flashdance":1983年)では、ジェニファー・ビールス演ずるアレックス・アレキサンドラ・オウエンズが、製鉄所でアーク溶接(「男の仕事」)をしていた。

現時点で入手したばかりの邦訳書(一般販売は3月26日開始)の全てに目を通した訳では無いから、ここで「書評」をする事は無いし、そもそも展覧会と同様「評(言)」というものをする気も自分には更々無い。以下は東京藝術大学のイベントに先立って行われた、3月14日に京都の京都芸術センター(元京都市立明倫小学校)「大広間」(畳敷き)で行われたイベントの「感想」(未満)になる。

このイベントは、ジュリア・ブライアン゠ウィルソンの同書に沿った形での発表と吉澤弥生氏による発表(「芸術労働者(アートワーカー)はいかに社会とかかわりうるか?」)の二部構成になっていた(注5)。東京芸大の3時間というボリュームに比べ、京都のそれは2時間であり、しかもクローズの時間が施設の要請によって厳密に指定されているとの事で、主催者側が「残り時間」にソワソワしながらの進行だった。

(注5)吉澤弥生氏のレジュメの図表参照元

●「表現の現場ジェンダーバランス白書 2022」表現の現場調査団

https://www.hyogen-genba.com/_files/ugd/c3e77a_fe475c806249489c9243cef962e471ea.pdf

●「諸外国の文化予算に関する調査 報告書」文化庁

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/pdf/h24_hokoku_3.pdf

●「早わかり グラフで見る長期労働統計」 独立行政法人労働経済研究・研修機構

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0208.html

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0701_01.html

●「男女共同参画白書」 内閣府

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/zuhyo/zuhyo02-12.html

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-01.html

●「令和4年労働争議統計調査の概況」厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/14-r04-08.pdf

一方、東京に行く事は叶わなかったから、それがどの様なものであったのかを、早速旧ツイッタランド(X)で複数のワードで検索してみたのだが、それが些かもヒットしない。片手に余る程の「行きました」「聞きました」「本を買いました」の「リア充」報告と、「指輪と携帯電話の忘れ物がありました」告知1件、そして「宣伝」が大半を占める。FB で「アートワーカーズ」等で検索を掛けてもそれは同じで、やはり「宣伝」ばかりがヒットする。

嘗てのツイッタランドには「tsudaり」という「文化」があり、この手の「美術のシンポジウム」にも「tsudaり」の御方が現れて、そこで何がどう議論されていたのかの「状況の一端」──飽くまで報告者の目を経由した「一端」──をテキストベース、或いはショート動画付きで「中継」する事で、会場から遠隔に住む者にも、理解の手掛かりを与えてくれるものだった。勿論その手掛かりは手掛かりでしか無く、後の主催者側による情報公開とセットでなければ意味を成さないものではある(注6)。しかしその「tsudaり」の「文化」も今ではすっかり廃れ──イーロン・マスクの X が仕様(ポスト数制限や時系列表示壊乱等)も含めてその様なものではなくなった──、そうこうしている内に情報の鮮度を気にして躊躇が始まり、結局それはツイート/ポストされる事も無くなり、結果としてこの種の催し物は空間の限界に絡め取られて蛸壺化、サークル化がいや増しに増す。

(注6)今回のイベントは映像に収められ、やがて公開される予定であるという事を聞いた。

京都の回では1969年の Guerrilla Art Action Group(GAAG)によるパフォーマンス、通称「血の海」("Blood Bath")も紹介されていて、それはその3日前の3月11日の国立西洋美術館をダイレクトに想起させるものではある(東京でこれが映写されたかどうかは判らない)が、ル・コルビュジェの美術館から遠く離れた京都では、それに対する言及は全く無かった。「アートワーカーズ」から引く。

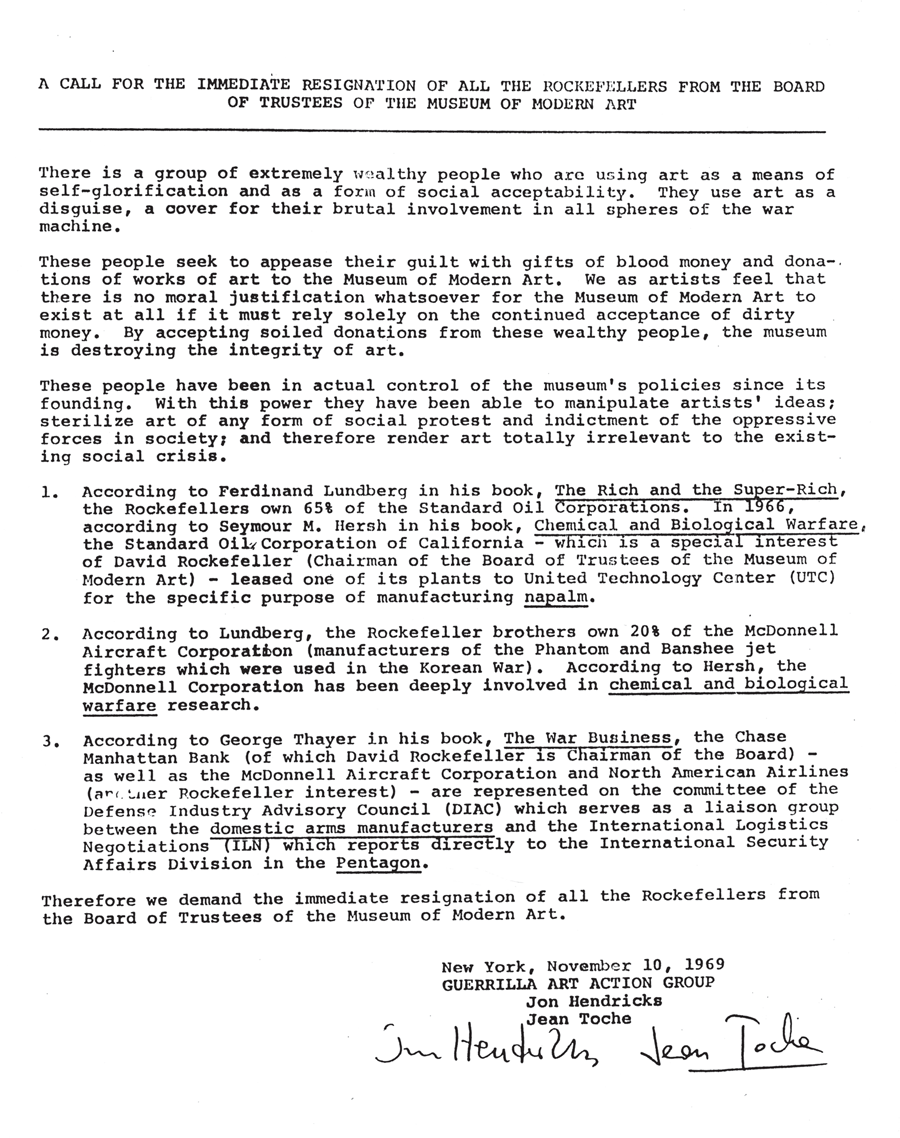

情報と調査を用いた実践をもっとも生々しく用いた作品のひとつに、一九六九年に行われたGAAGのパフォーマンス《近代美術館理事会からのロックフェラー家全員の即時退陣を求める声明》(A Call for the Immediate Resignation of All the Rockefellers from the Board of Trustees of the Museum of Modern Art)──通称《血の海》(Blood Bath)がある。このアクションでは、四人のアーティスト(ジャン・トーシュ、ジョン・ヘンドリクス、ポピー・ジョンソン、シルヴィアナ)がニューヨーク近代美術館のもっとも混雑する時間帯のロビーに集合した。何の警告もなく四人は互いの服を引き裂き始め、隠し持っていた二ガロン(約七・六リットル)近い血が入った袋を破裂させながら、支離滅裂な叫び声を上げた。アーティストたちは血まみれで半ば身ぐるみを剥がされ、ビラが散乱する床に横たわった。ここで撒かれたビラは、ロックフェラー家とその一族が支援する美術館が「軍事機構のあらゆる側面に関与する自分たちの野蛮さをカムフラージュするために芸術を利用している」と非難するものだった。(中略)GAAGのビラには、スタンダード・オイル社やマクドネル・エアクラフト社など、ナパーム弾やその他の戦争用弾薬を製造する企業とロックフェラー家との金銭的な関わりを詳細に記した三つの調査の概要が含まれている。(中略)GAAGが希求していた可能性はジャーナリズムに似ていた──《血の海》は、美術館の可視性のネットワークに頼り、それを利用することで、美術館の悪を過剰なまでに強調する。このアクションは、美術館という空間のなかで行われて初めて意味をなすものであった。制度的な枠組みによって、GAAGの批評は読解可能になるのである。

One of the most graphic uses of informational and investigative practices occurred in 1969; this was GAAG's performance A Call for the Immediate Resignation of All the Rockefellers from the Board of Trustees of the Museum of Modem Art, known simply as Blood Bath. In this action, four artists (Jean Toche, Jon Hendricks, Poppy Johnson, and Silviana) gathered in the peak hours in MoMA's lobby. Without warning, they began ripping each other's clothes off, screaming incoherently as they burst concealed bags filled with nearly two gallons of blood . As the artists sank to the floor, bloodied and half-stripped, they lay amid scattered leaflets that accused the Rockefellers and the museum they supported of using "art as a disguise, a cover for their brutal involvement in all spheres of the war machine." (...) GAAG's flyer included a three-point summary of research that detailed the Rockefellers' financial involvement with corporations that manufactured napalm and other war munitions, including Standard Oil and McDonnell Aircraft. (...) The visibility they craved was akin to journalism- Blood Bath functioned with a kind of excessive insistence on the evils of the institution precisely as it relied upon and exploited the museum's networks of visibility. This action made sense only when performed within the spaces of the museum; the institutional frame made GAAG's critiques legible.

(訳書283〜285ページ、原書184〜187ページ)

「地元」東京であるから、"the Vietnam War Era" ならぬ "the Israel–Hamas War Era"(仮)に於ける今回の件に関する言及なり質問なり何なりは、何らかの形で出てくるのではないかと想像させる(注7)。そうなった場合「研究者」である──或いは「研究者」である事を離れた──ジュリア・ブライアン゠ウィルソンはそれにどう答えるだろう。

(注7)東京の会場では、西洋美術館の一件に関して「言及があった」という X のポストはあったものの、それがどの様な形のどの程度の「言及」なのかは現時点で不明である。

京都の会場では「会場に来ている聴衆の属性的内訳をリサーチしたい」といった趣旨で、「ファインアートの方(手を上げて)」、「作家の方(手を上げて)」(以下略)という簡易な「調査」が行われた。一応「ファインアート」と「作家」のところで挙手はしたが、それとは別に手を上げようと待ち続けていたものがある。それは「ワーカーの方(手を上げて)」であったり、「アンペイドワークの方(手を上げて)」であったりだったのだが、結局それがされる事は無かった。その「アート」と「非アート」の「ぶった切り」もまた「アートワーカーズ」なる書物のイベントに相応しいのかもしれないとも思ったのだった。

斯くも「アーティスト」(「アート」)と「非アーティスト」(「非アート」)の弁別は困難である。多くの現実的「アーティスト」は同時にパートタイマーな「非アーティスト」──みなし公務員を始めとする美大教員含む──であり、その「非アーティスト」は同時にパートタイマーな「アーティスト」(「非正規アーティスト」)なのである。こうした労働に於ける「非正規」の嵌入状態こそが、「非正規アーティスト」による「非正規アート」としての「アート」のエコシステムであるならば、しばしば「フルタイム・アーティスト」という制度的幻想を追うかに見える「アートワーカーズ」の「中の人」(キャスト/インサイダー)の限界は、その辺りにもありそうな気がした。