子供だった時分、楽しげな時間に「魔を指す」ものが数々あった。その中の一つに「霊柩車が通る」というものがある。「霊柩車」を先頭にした車列が眼の前を通過し、それらが視界から消え去るまで「親指を隠す」という事も行われたりもした。

「親指を『隠す』」理由、何故に「隠す」のが「親指」でなければならないのかの理由は様々に言われている。その一々はここでは記さないが、要は「死」(「不浄/穢れ」)の領域が「生」(「浄」)の領域に入り込むのを阻止する「まじない」の一つが、「霊柩車を見たら親指を隠す」である。「親指」さえ「隠し」てしまえば、後は「生」(「浄」)の領域で幾らでも遊べると、可憐な子供は信じる/信じさせられるのである。

「浄」と「不浄」を切り離す「まじない」としては「えんがちょ」というものもある。「えんがちょ」は、排泄物等の「向こう側」(不浄)に行ってしまった物質に触れた際に、「不浄」の「『感染』拡大」を防止する「効果」があるとされる。実際問題としては屁の突っ張りにすら何光年も遠くても、それでも「3秒ルール」的な「精神」安定上の「意味」は、可憐な「子供」の「界隈」に於いては大いにある。「コロナ禍」で猛烈に拡散した「アマビエ」──可憐な「アーティスト」がその拡散の先棒を率先して担ぐなどという事もあった──も、可憐な「えんがちょ」の可憐なバリエーションの一つだった。それはまた「千引岩」(注1)的な「伝統」の一つなのかもしれない。

(注1)「爾千引石引塞其黄泉比良坂」(「千人引きの大きな岩をその黄泉比良坂まで引っ張ってきてこれを塞ぐ」:古事記)

とは言え、しばしば「えんがちょ」という「浄化」は、「差別」──「被差別」を「不浄」故のものとする──をドライブする動力源になるという事は忘れてはならない。子供時分にその「存在」を理由に他人様相手に「えんがちょ」を行使した記憶を持つ人間は少なくないのではないか。胸に「よーく」手を当てて回顧してみれば、その「えんがちょ」が「差別」と切り離せないものであった事に思い至る事もあるだろう。

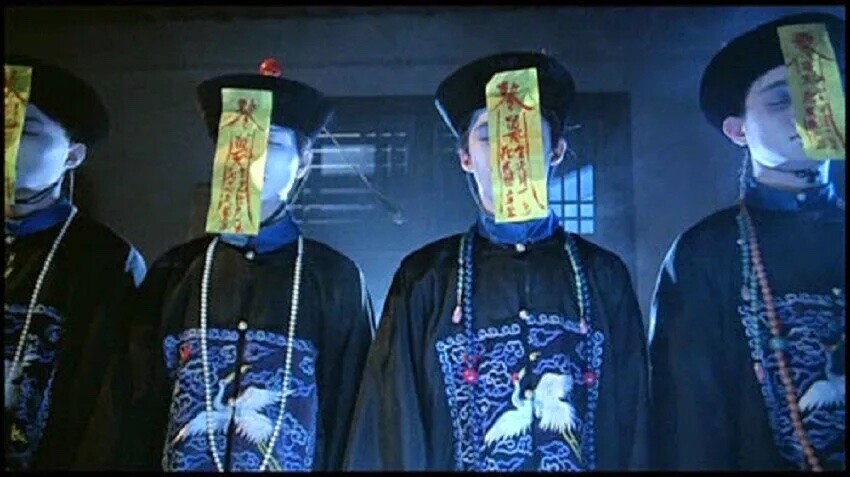

いずれにしても「霊柩車を見たら親指を隠す」も「えんがちょ」も、自らが「浄」の側に「いる」と信憑している──根拠薄弱──側にいる者が行う「まじない」だ。「まじない」というのは何処までも「生」(浄)の側に「いる」者のものであり、「死」(不浄)の側が宛名のものではない。キョンシー(殭屍)の「暴走」を「停止」させる護符が、こちらが「読める」様に向けられている──「死体」であるキョンシーは読めない──のは何故か。

「生」と「死」を峻別する「まじない」とは異なり、相対的に「洗練」された宗教の教義は、多かれ少なかれ「裏腹」なものとして見られる「生」と「死」を「総合」する。その下(もと)で執り行われる葬儀の際、読経や説教等というものがされるが、それらの宛名も「死者」に対するものの様でありながら、実際には「生者」である参列者に向けてのものだ。

木魚を叩きながら僧侶の口から誦せられる日本的様式美(注2)の「しきそくぜーくう、くうそくぜーしき、じゅそうぎょうしきやくぶーにょぜー(yad rūpaṃ sā śūnyatā,yā śūnyatā tad rūpam,evam eva vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñānāni.)」は、「死者」に「言い聞かせる」ものであるというよりは、「聞いてっか?そこのおまいら」である。葬儀会場で簡易なルビ振り「経典」を渡され、参列者が僧侶と共にそれを唱和するのは、そこに書かれている事を「生者」の側にいる者に宛てる為だ。司祭がバイブルの一節を引いたりするのも「聞いてっか?そこのおまいら」であり、賛美歌の聴者はそれを歌う者なのである。誰でもない「あなた」に宛てている様に書かれているものの宛名の一つが、それを発しそれを聞く自分自身であるという構造をそれらは持つ。葬儀とは「生」と「死」の「総合」後の「生者」に対するセルフ教化の装置なのである。

(注2)「元歌」に近いとされるもの。

========

「大村益三とその残欠 -『ネコになる』という選択肢-」(以下「残欠」:2024年4月26日〜6月30日「新潟市美術館」)は、楽しげな美術館展示──基本的に「楽しげ」にする事を企図しているのが「展覧会」という「見世物」である(注3)──に「魔を指す」形で闖入して来た「霊柩車」(注4)の如きものだ。しかもそれは、実際の「霊柩車」の様にたまたま通り過ぎているというものではなく、わざわざその場に「乗り付け」ているものであり、その意味でその存在としては、時と場合によっては傍迷惑ですらある「街宣車」に近いものだ。「ピュア」な「子供の心」を「失わない」美術館詣の善男善女は、「残欠」展という「『柩』が積載された『街宣車』」を前にして「親指を隠す」事をしなければならず、「えんがちょ」の印を結ばねばならないのかもしれない。

(注3)そして「残欠」展もまた、「展」である以上「楽しさ」を目指している「見世物」である。

(注4)実際の「霊柩車」は、家や斎場から火葬場に向かうものであるが、「残欠」は「焼けた」後のものが並べられている。そして現実の火葬場は、火夫が竹の箸で骨(残欠)をピックアップしながら、その「太さ」(例)をして「体が丈夫な方だったのですね」(例)などという「復元」/「捏造」に基づく「評価」が飛び交う空間なのである。

「残欠」展は京都の「一条戻橋」、或いは「もののけ」がパレードする百鬼夜行の舞台である一条通──平安京に於ける「この世」と「あの世」の空間的境界線──の様なもので、「この世」(浄)と「あの世」(不浄)の境界の、「あの世」側に位置している。その境界(「残欠」展)の向こう側はすっかり「あの世」なのだ。

即ち2024年4月26日から6月30日までの「新潟市美術館」に於ける「残欠」展を蝶番とした「コレクション展 ニャン ーネコ用品専門展ー」(以下「ネコ用品」)は、担当学芸員である藤井素彦氏の表現を借りれば「この星に生きる全ての人間が命を失った時(人類滅亡)」以降の、言わば「人間」の「墓地」なのである。そもそも美術館の「常設展」は、普段は「冷暗所」に仕舞い込まれた「美術作品」がムクムクと「蘇生」し、「生き生き」と「歌い踊る」様を「見せている」ものだ。

Michael Wolgemut, Danse Macabre, woodcut of the Nuremberg chronicles (f 264r), 1493

「常設展」の「脱構築(deconstruction)」とも言える「ネコ用品」展では、「収蔵作品」を「ネコじゃらし gazing」や「キャットタワー climbing)」等のネコ用品に見立て(「捏造」して)いるが、しかしそれらは実際には「人間」にとってしか意味を持たない文字列や十字架を頂く「石」(「墓標」)(注5)が並ぶばかりなのである。

(注5)「墓標」としての「石」に刻まれる文字列は、「先祖代々之墓」「〇〇家之墓」的な「家制度」を前提にしたものが多いが、それを嫌って「愛」や「絆」や「想」や「夢」や「空」や「希望」や「平和」等──日本のモニュメント彫刻のタイトルに使用される語句をダイレクトに想起させる──と刻むものもある。しかし「この星に生きる人間」が付したその「表現」の如何に関わらず、ネコにとっては「石」は「石」以上でも以下でもないものなのであり、どの「石」がどのネコ用品になるかは、ネコのみぞ知るなのである。

通常の「常設展」ならば、その「美術作品」の「楽しげ」な「ダンス」を見てそれに興じる事も出来るだろう。しかし「ネコ用品」展は「死」のゲート(「残欠」)を一旦潜らされ、その「通過」こそが前景化されているのだ。結果として「ネコ用品」展──及び「企画展」──に並ぶ「美術作品」を、「普段」通りに「鑑賞」するというのは、かなりハードルが高い営為となってしまっている(注6)。「残欠」展/「ネコ用品」展というメデューサは、その周囲にある「美術作品」──少なくとも同館内までは及ぶ──を「石化」する(「人類以降の時間」に拉致する)だけでなく、見る者をも「石化」する(同)のだ。それは「石」になどなりたくない善男善女にとっての脅威であり、可憐の敵であると言えるだろう。「残欠」展/「ネコ用品」展は、それらを構成する「一つ一つ」を見るものではなく、「展覧会」を装った「装置(equipment)」なのである。

(注6)五十嵐太郎氏のXポスト。

「遠藤彰子展 巨大画の迷宮にさまよう」@新潟市美。もともと常設にも展示されていた作家の個展。さすがにキーファーほどではないが、どんどん巨大化する絵画。ねじれた空間の建築的、あるいは街の表現が多く、楽しめる。ただし、先に常設のネコ展を見ない方が良い。おそらく、普通に鑑賞できなくなる

— taroigarashi (@taroigarashi) 2024年6月28日

東京のネコ集結地の一つとして名高い「谷中霊園」。そこにある墓石は、ネコ目線では「猫ひんやりプレート」(「石」)でしかないのであり、ネコ社会に於けるネコ相互間に於けるテンポラルなテリトリーを保証するもの(隠れ場所)でしかないのであり、「死者」に対して「人間」が花を手向ける花立てはネコの水飲み場でしかない。そもそもが「墓地」という「人間」にとって「死」の領域にあるとされる場は、ネコにとっては単純に生活の場であり、その生存を維持する狩猟の場であり、次世代に繋げる発展の場である。「人間」にとって「死」の場所である「墓地」は、ネコにとって全き「生」の場なのだ。

「ネコ用品」展/「残欠」展は、生物種として極めて弱々しい「人間」によって、ネコにとっては心地の良い「ひんやりプレート」を「意味」有りげに削った「痕跡(écriture)」でしかない「◯◯家」や「先祖代々」や「愛」や「夢」や「希望」や「平和」の如く弱々しい「人間」の営為である「美術作品」が、生物的サバイブの「勝利」者として「仮構」された「ネコ」を介する事で反転し「墓標」化/「ひんやりプレート」化されたものである。

「ネコ用品」展/「残欠」展という「装置」は、「自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな」「人に訪れる死を忘ることなかれ」的な「呪い」の掛けられた「九相図」でもある。「美」の横に、その「骨」を置く様な「蛮行」である。しかしその「呪い」が「呪い」として成立する事こそが、逆説的に「芸術」という「ネコ」(例)世界とは無縁のものが成立する必要条件なのである。「芸術」は、「私はネコではない」(例)という弱々しい自己規定──「ネコ」(例)を始めとしたあらゆる「生」の形の「補集合」──によってのみ、辛うじて成立可能な何かなのだ。

「人間」は何時か死ぬ。「ネコ」も何時か死ぬ。恐らく前者の「死」は「芸術の死」にも通じるものがあるだろう。しかし後者の「死」は、「芸術の死」とは全く無縁なものなのだ。