水は低きに流れ、人は高きに集まる。世界各国の近世経済史は、一次産業人口の二次、三次産業への流出、つまり、人口や産業の都市集中をつうじて、国民総生産の拡大と国民所得の増加が達成されてきたことを示している。農村から都市へ、高い所得と便利な暮らしを求める人びとの流れは、今日の近代文明を築きあげる原動力となってきた。

(中略)

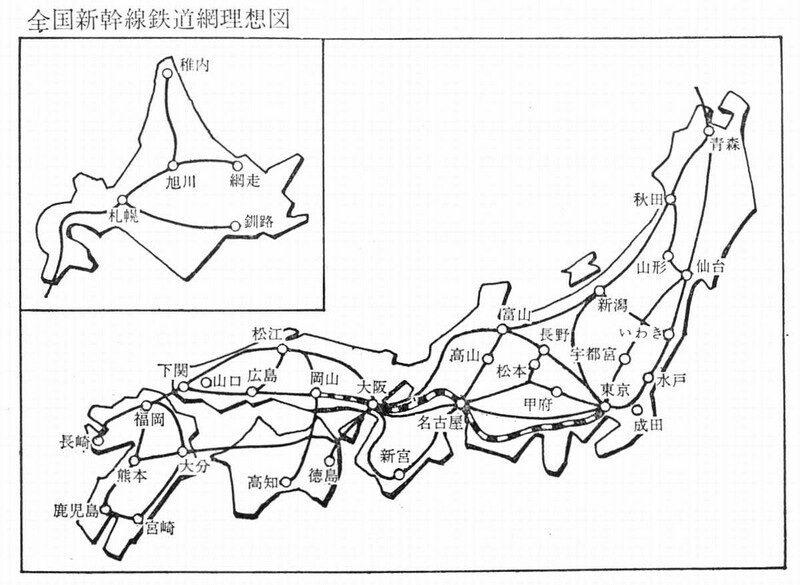

明治百年をひとつのフシ目にして、都市集中のメリットは、いま明らかにデメリットへと変わった。国民がいまなによりも求めているのは、過密と過疎の弊害の同時解消であり、美しく、住みよい国土で将来に不安なく、豊かに暮らしていけることである。そのためには都市集中の奔流を大胆に転換して、民族の活力と日本経済のたくましい余力を日本列島の全域に向けて展開することである。工業の全国的な再配置と知識集約化、全国新幹線と高速自動車道の建設、情報通信網のネットワークの形成などをテコにして、都市と農村、表日本と裏日本の格差は必ずなくすことができる。

2024年5月10日。「表日本」と「裏日本」を結ぶ新幹線に初めて乗る。その主たる理由は、新潟市美術館で行われている「大村益三とその残欠ー『ネコになる』という選択肢ー」の会場に赴くというものである。会場設営自体はその2週間ばかり前に館側によって基本的に「終わって」いるから、主たる目的は「完成」された展示の「視察」になるが、黒塗りの公用車は仕立てられていない。今回の新潟に関しては日帰りの旅程であり、それを可能にしたのもまた新幹線だ。

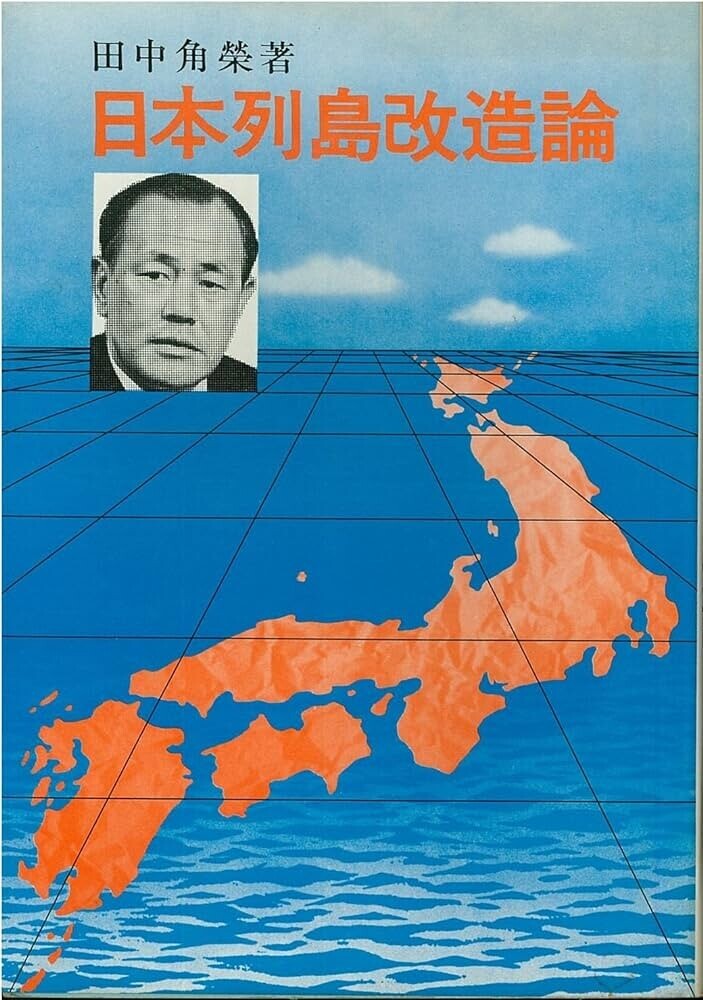

「日本列島の主要地域を一日行動圏にする」「全国新幹線鉄道網が実現すれば、日本列島の拠点都市はそれぞれが一~三時間の圏内にはいり、拠点都市どうしが事実上、一体化する」「これからの新幹線鉄道は、人口の集中した地域を結ぶだけではなく、むしろ人口のすくない地域に駅を計画的に作り、その駅を拠点にして地域開発をすすめるように考えなければならない」「その地域の総合的な都市計画の一環として駅、駅ビル、広場、ターミナルなどの関連施設を建設する」という、1950年の「国土開発総合法」から始まり1968年の自由民主党の「都市政策大綱」で一つの形になった田中角榮(新潟県刈羽郡二田村:現柏崎市生まれ)のヴィジョンの結実の一つが、「新潟市内は東京都内と同じ」になると半世紀余前に「日本列島改造論」の中で田中が述べたこの上越新幹線──及び関越自動車道──である。

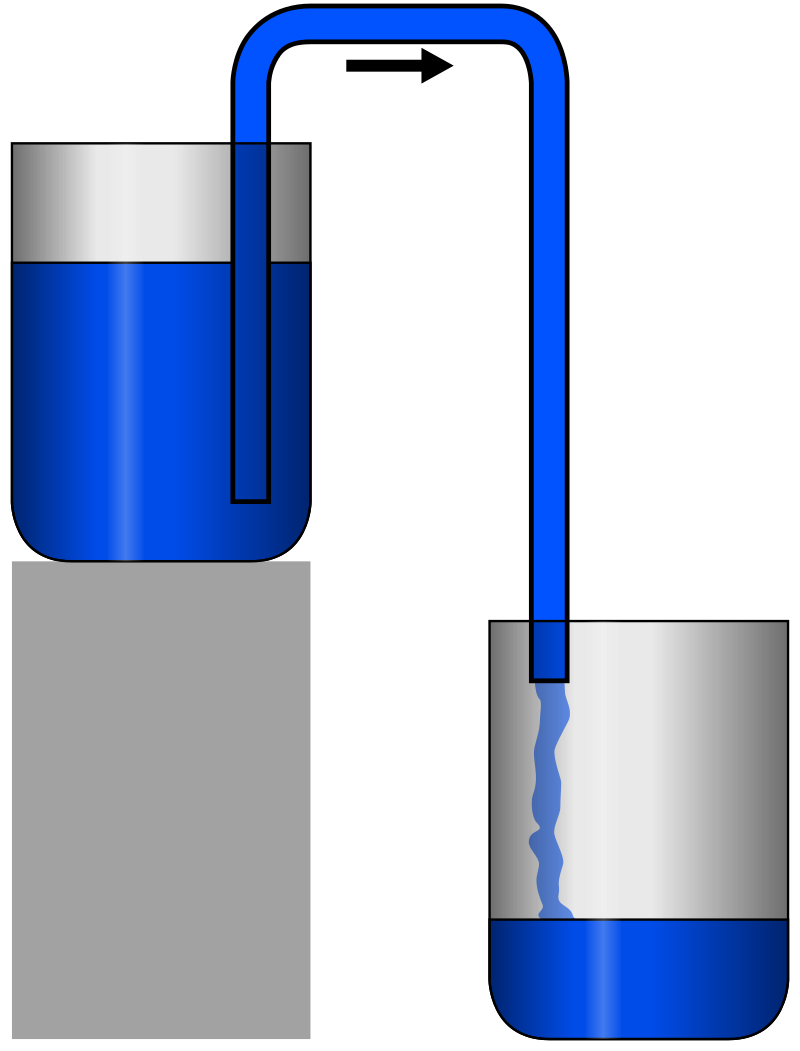

田中が国土開発に於いてイメージしていたのは、サイフォンの様なものだったのだろう。「管」(tube)──それも太い──を通す事で「高き」ところ(最終的には「東京」)にあるものが「低き」ところ(「裏日本や北日本、南九州」等)に「自然に任せる」形で大量に流れ込み、全国的なレベルの平準化(「格差解消」)が実現される。各地の拠点都市は移動時間の短縮により「東京都内と同じ」になる。各地方都市が「東京都内」ともなれば、「東京駅」からの心理的距離が縮まるが故に、「東京」からの資金流入や人的移動が加速化し、低開発地域の水位が「東京」並に上がるのではないかというのが、サイフォン的ヴィジョンである。

上越新幹線「下り」列車の終点である新潟市は、その開通によって言わば「東京都新潟市」──東京都板橋区(上越新幹線「上り」列車が最初に通る東京都)の「隣」──の如きものになるとされた。果たせるかな「東京」から新潟に三越が来る(下る)。ラフォーレ原宿が来る(下る)。確かにそういう事もあった様だ。しかし「管」(tube)には別の使用法がある。「ストロー」である。

東京・新潟間の移動時間が短くなる(最短1時間半)という事は、新潟のビューポイントからすれば「『上り』列車でちょっと行けば都心」になる。その心理的距離(金銭コストは別)は東京都八王子市民が東京都中央区銀座に行く(1時間半)様なものなのかもしれず、「すぐそこ」の「東京ディズニーランド」や「銀座三越」や「ラフォーレ原宿・原宿」が、「サントピアワールド」や「新潟三越」や「ラフォーレ原宿・新潟」の「ダイレクト」な比較対象になる。

こうして飛行機よりも移動のハードルが高くない新幹線の開通は、その「ストロー効果」によって格差解消どころか格差拡大を助長する。そもそも「ここ」(新潟県)の最低賃金が931円(全国25位)であるのに対し「隣町」(東京都)の最低賃金は1,113円(全国1位)なのだ(注1)。同じマクドナルドで全国統一の同じ仕事──客対応やハンバーガーのアッセンブルやドリンクカップのリッドを押す等──をしても、「ここ」で得られる自己への評価は、「ここ」に留まる限り、「ここ」の人間であるという「生来」的な理由──「努力」では乗り越え不可能──だけで低く見積もられてしまう「地方」という「カースト」の下にある。

(注1)2024年5月現在。アルバイト・パートの平均時給(募集時)は、東京都と新潟県ではほぼ全ての職種で200円以上(ほぼ2割)の差がある。例えば新潟駅の駅ビル「CoColo新潟」に「成城石井」や「無印良品」等が入っても、その商品価格には「為替レート」──東京高/新潟安──が生じているのである。

合理の中で生きる権利を持つと信じる「ここ」の若い世代からすれば、「電車」で1時間半(注2)の「すぐそこ」に「ここ」よりも遥かに魅力的な働き口やキャリア構築の入口が「見える」のである。田中の高速鉄道は、結果としてそれまで「遠さ」故に「見えなかった」(手が届かなかった)ものを、「近く」する事で「見える」(手が届く)様にした。他方で「東京都新潟市」になれば、固定費の掛かる支店や事務所設置の必要性も薄れ、従来業務の多くは「新幹線日帰り出張」で代替可能にもなるから、ビジネスシーンに於ける新潟のホテルやオフィスの需要も縮小する。「ホテル経済」や「支店経済」を始めとする雇用のシュリンク故に30代から40代のUIターンも無い(注3)に等しい。「『ここ』にいたくない」と「『そこ』に帰りたくない」と「『そこ』に行きたくない」の三重苦を、各種数字が冷徹なまでに示してしまっている。人口動態から言って「ここ」に於けるより一層の高齢化は避けられなくなる。

(注2)リニア中央新幹線は、東京ー名古屋間を40分、東京ー大阪間を67分で結ぶという、前者は東京ー武蔵小金井間、後者は東京ー西八王子間の様なものであり、地方都市に於ける「東京」の「すぐそこ」化をより加速する。中京、関西は、リニア開通で今以上にシュリンクするだろう。

(注3)

-新潟県の現状をどう見ますか。

「私が想像した以上に深刻だ。2015〜20年の年齢階層別の人口増減率を見ると、20代がごそっと流出し、30、40代を(UIターンで)取り戻せていない。問題の根幹は、20代女性が大幅に流出していることだ。男女の人口がそろわないと、次の世代の人口が減ることになる」

「ストロー」の吸引力に抗える合理的な「引力」(注4)というものはあるだろうか。「消滅可能性自治体」までには至らなかったものの、「自然減対策・社会減対策が必要」と「人口戦略会議」からカテゴライズされた町へのこの「旅」(日帰り)は、「重力」を巡るものになるだろう。

(注4)「遠心力」と「引力」の合力が「重力」になる。従ってその土地の「質量」が小さくなれば、その土地自体の「重力」も小さくなる。また「東京」と「新潟」2点間の距離が「縮まる」事で、相対的に大きな「質量」を持つものに小さな「質量」を持つものはより引き寄せられる。その結果、吸い込む「口」(「東京」)は極端に高密度、極端に高重力になり、「ブラックホール型自治体」への道を進むのである。

少なくとも「新潟」を始めとした「地方」の「衰退」は、「失われた」と言われて久しい──やがて半世紀──「日本」の「衰退」と構造的に同じだ。寧ろ「日本」の「衰退」の構造的諸問題の殆どは、「地方」から「始まる」のである。その意味では「地方」こそが、「日本」の「最先端」にあると言えるだろう(注5)。「日本」の「これから」を考える上でも、「地方」に於ける「これから」を実現させようとする試みの数々とその成否を、我が事として引き受けなければならないのかもしれない。

(注5)「日本」の「美術」界に現れては消え、再び別の形で現れる「日本特殊論」のヴァリアツィオーネもまた、世界の中の「地方の美術」としての「日本の美術」問題と言える。

======

新幹線ときが新潟駅の構内に進入する。車内放送が在来線乗り換えはこちら側のドア、改札出口はそちら側のドアといった内容のアナウンスをしている。早くも駅のダンジョン具合が予告されているのだろうか。とは言え、そのカオスは東京・渋谷や大阪・梅田までには至らない「可憐」なものだろうとも想像する。不合理な作りの公共空間などというものは、合理の欠如を美徳とし、時にそれを誇ったりもするこの国にあっては何処にでも存在する「いつものこと」(日常)なのである。

どうやら待ち合わせをしている人物が待つ改札とは別の改札を出てしまったらしい。狭隘な「東西通路」を伝ってもう一つの改札に向かう。銀行ATMが設置された辺りで魅力的に広いペデストリアンデッキが、「東西通路」と並行した形で右側にいきなり出現するものの、そこを通れば通ったでまたややこしい事──自動ドアを出て再び自動ドアを入る──になりそうなので、「対向者」とぶつかりそうになりながらそのまま進む事にする。

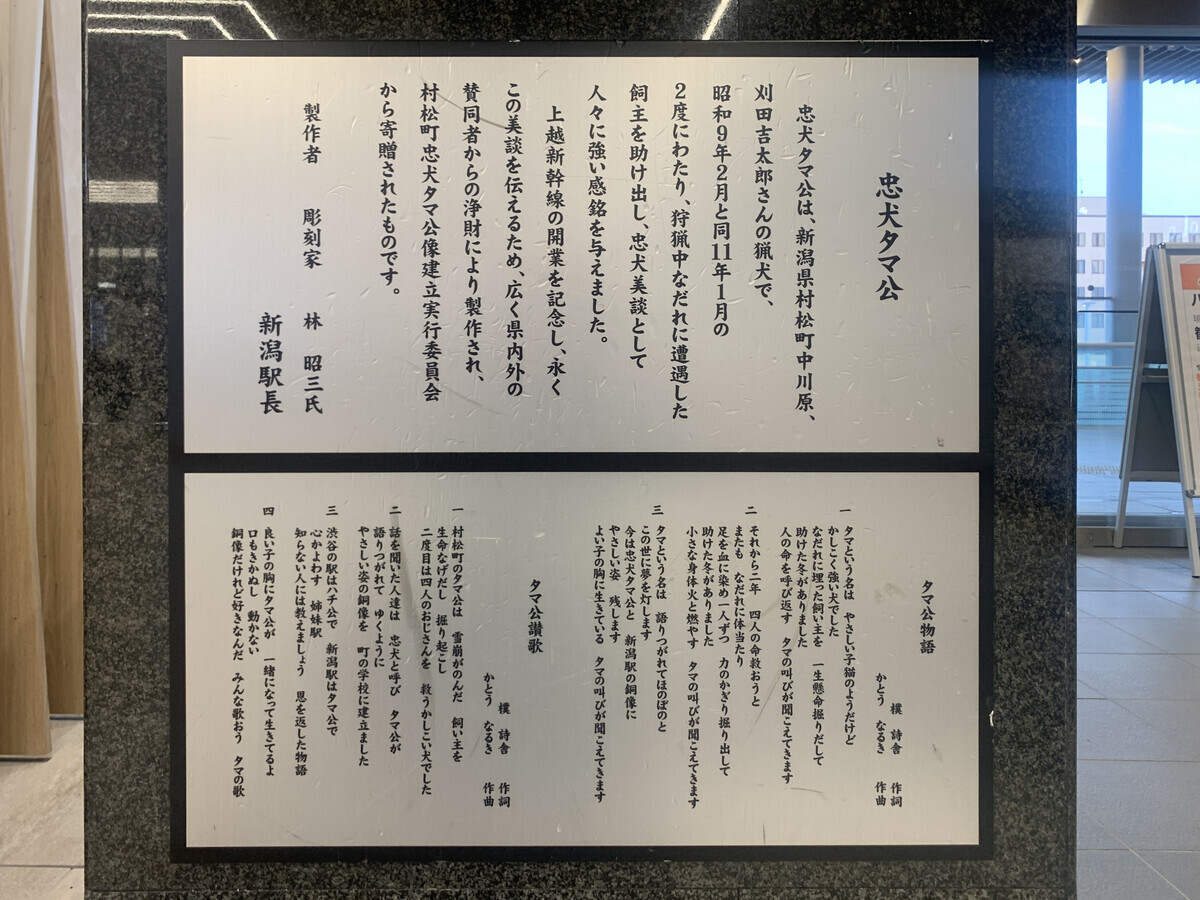

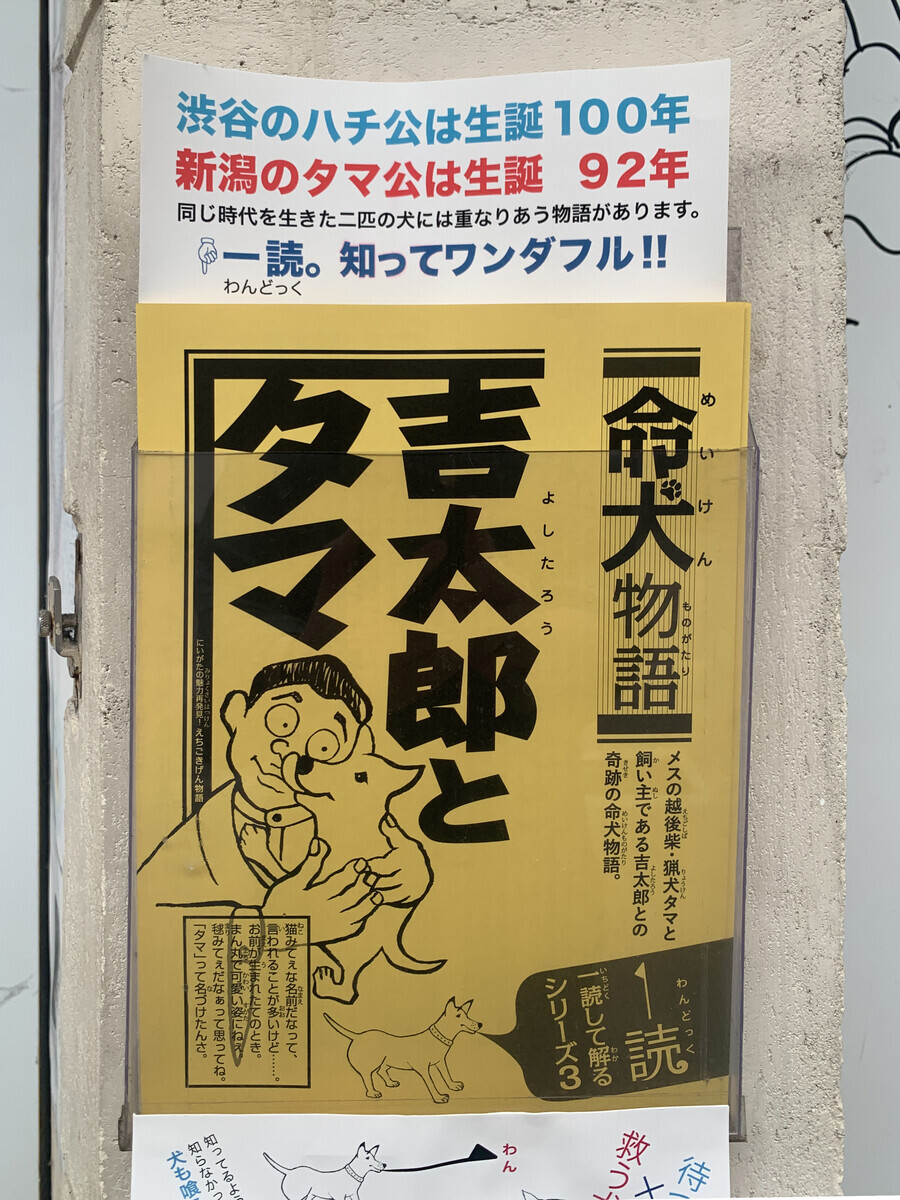

その幅1.5メートル程の「廊下」が終わり東側連絡通路に出ると、正面に何やら「ブロンズ像」が見える。人物像ではなく犬(柴犬:雌)の像だ。「新潟が世界に誇る」ものの一つ、東京・渋谷の「忠犬ハチ公」と並び称されると新潟ではされている「忠犬タマ公」(注5)を象ったものであるという。

(注5)「忠犬タマ公物語 主人の命を2回救った、立派な犬のものがたり。」新潟県五泉市

尚、Wikipedia の「忠犬ハチ公」──リチャード・ギア主演の「ハリウッド映画」(ソニー・ピクチャーズ:全米劇場非公開)や各国の児童書にもなった──には「62の言語版」があるが、「忠犬タマ公」は「言語を追加」状態にある。また Wikipedia 英語版の「有名な犬」リストの内、「忠実な犬」(Faithful dogs)部門では「ハチ公」と「タロジロ」のみが日本からのエントリーである。

そのスタチューは日本の「表玄関」たる「国際空港」に於ける「おかえりなさい」と "Welcome to Japan 欢迎光临日本 잘 오셨습니다" の使い分けにも通ずるものなのだろう。「新潟」の「表玄関」である「新潟駅」の「忠犬タマ公」は、「新潟」に「帰って」来る者には「おかえりなさい」を意味し、「訪れる」 "Aliens"(余所者:日本人含む)には "Tama-ko. What's that? 玉公 那是什么? 다마코 그건 뭐야?" 以上のものではない。「忠犬ハチ公」と「忠犬タマ公」は単純な並立関係には無い。新潟の犬は「中央」(東京)と「地方」(新潟)の非対称性を担わされている──新潟にも東京に「負けない」もの、東京と「同じ土俵に立てる」ものがある──ものであり、その意味で「忠犬タマ公」は一種の「御国言葉」であり、コミュニティの成員であるか否かを選り分ける「符牒」(パスワード)なのである。

東京・渋谷の「ハチ」、新潟の「タマ」共にその名の前に「忠犬」が付されたのは、歴史的事実としては15年戦争時である(注6)。果たして「ハチ」や「タマ」(注7)から「忠犬」という人間の投影(「あやかり」)が外される日は来るのだろうか。しかしその時には、物語性を失った只の「ワンちゃん」への道を辿るが故に、公共空間に於ける銅像である事の意味を無くすだろう(注8)。

(注6)「ハチ」が「忠犬ハチ公」になったのは1933年であり、「タマ」が「忠犬タマ公」になったのは1936年である。戦時中、金属供出された「忠犬ハチ公」像が戦後に再建された時、「忠犬」は軍国主義的だとして「名犬」や「愛犬」等に変えようという動きもあったという。「ハチ」に背負わされているのは「忠犬」だけではなく、「純血の秋田犬(「日本犬」:1931年に国の天然記念物指定)」というものもある。一方「タマ」に背負わされているのは「忠犬」の他に「新潟の地位向上」である。

(注7)「ハチ」や「タマ」には「公」が付けられているが、これは「畏れ多くも先の副将軍、水戸光圀公にあらせられるぞ」の様な尊称としての「公」ではなく、落語の「熊公八公」の様な「親しみを込めた」(affectionate addition)賤称、或いは全くの賤称(例:えて公、ずべ公、よた公…以下自主規制)のそれだろう。

(注8)本物の「ハチ」が出演した、映画「あるぷす大将」(P.C.L.映画製作所制作、1934年:監督:山本嘉次郎、原作:吉川英治)の一場面。山を追われた陽洋先生(丸山定夫)とあるぷす大将の於兎(伊藤薫)は、東京の渋谷を通り掛かる。渋谷駅前の「忠犬ハチ公像」(初代)の説明文を読んだ陽洋先生が、その「忠犬」ぶりにいたく感心する。振り向くと、連れのあるぷす大将は屋台の焼き鳥屋の前で、老犬の首筋を撫でている。「於兎、お前も読んでみろ。感心な犬じゃ。そんなムク犬なんていじっとらんで、こっちへこ」。するとあるぷす大将が返す。「先生こそこっちへ来なさいよ。これが本物のハチ公なんだよ。そんな銅像なんてつまんねえだ」。

新潟駅の「忠犬タマ公」像(作者:林昭三)は乳を腫らしている。幼少のロムルスとレムスがそこにいても──そちらは狼だが──良さそうなポーズではある。新潟県には「忠犬タマ公」の像が多く建立されている(注9)というが、この後の移動先で「忠犬タマ公」(御国言葉)の大量発生に遭遇する事になるとは、その時にはまだ知る由も無かったのである。

(注9)愛宕小学校(五泉市)、白山公園(新潟市)、新潟駅、村松公園(五泉市)、タマ公苑(五泉市)、そして県外の衣笠公園(横須賀市 揮毫:小泉進次郎。小泉家と「忠犬タマ公」の関係は深い)の6体。一方「忠犬ハチ公」の像は、渋谷駅前、東京大学弥生(農学部)キャンパス、秋田県大館市秋田犬の里、同市秋田犬会館、同市大館駅前、三重県久居駅前、アメリカロード・アイランド州ウーンソケット・デポ・スクエア前等に建立されている。

======

待ち合わせの人物と落ち合い、ペデストリアンデッキからバスターミナルにエスカレーターで下りる。同行の人物による新潟市に関するレクが始まる。その最初は、リニューアルしたばかりの新潟駅バスターミナルの「炎上」に関するものだ。

先にも書いた様に、こうした事は「いつものこと」なのである。この様な問題を抱えた路線数の多いバスターミナルは大なり小なり全国津々浦々に存在する。まだしも新潟のケースは「階上/階下」を行き来する三系統の手段の内、エスカレーターとエレベーターが設置されているだけ「人情」が感じられるとも言えるだろう。少なくとも重いスーツケースを手に階段を上り下りさせられたり、昇降機に至るまでが極めて遠かったりする様な「非情」な作りは「ここ」には無い。

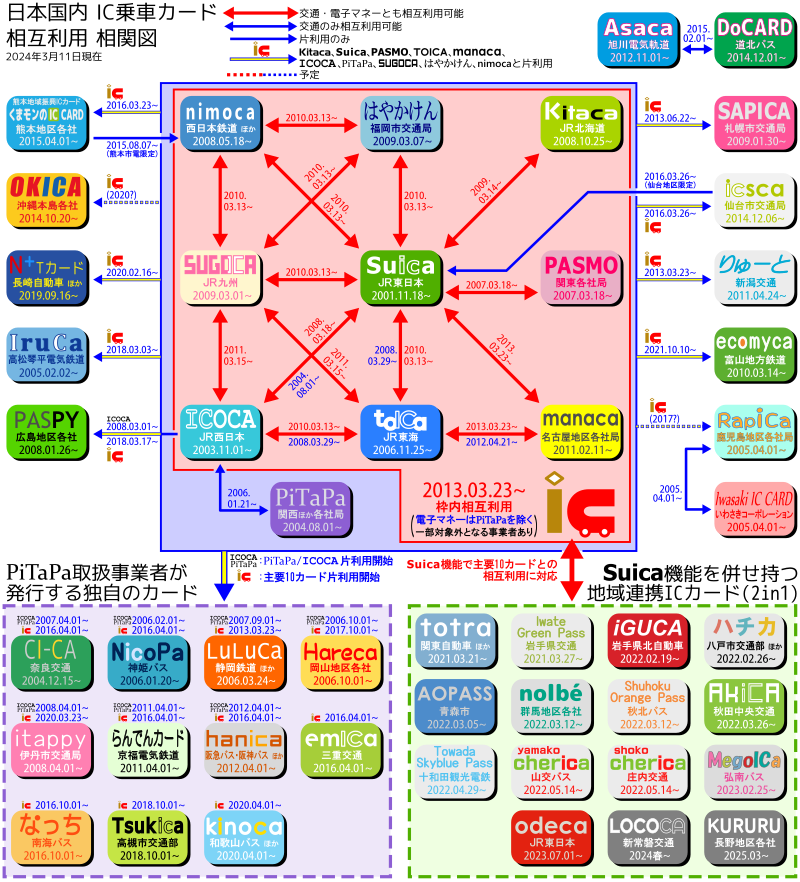

乗車したバスは新潟交通のそれだ──事実上ここには同社のバスしかない。同行者が後部ドアのカードリーダーにICカードを読み取らせる。自分もまた1月1日にJR西日本管内で発生した能登半島地震で、マイナカードの不備(不備としてのマイナカード)を補う形で「活躍」したJR東日本のSuica(23年もの)を読み取らせる。同行者使用の交通系ICカードは「りゅーと」と呼ばれるものらしい。新潟交通バスは、全国10種類の交通系ICカードが使用可能だが、「りゅーと」は地域独自カード(全国37種類)の為に「りゅーと」エリア(新潟交通)でのみ使用可である。

「りゅーと」というネーミングは、新潟市中央区の一部エリアである所謂「新潟島」の、そのまたごく一部のエリアの雅称と言われたりもする「柳都(りゅうと)」から取られたものであるという。新潟交通のバスがカバーする下越エリアの、点の如く小さな一部区域をしか指さない「柳都」がICカードの名称として採用されているのである。その「柳都」なる呼称が、何時から一般的なものになったかは解らない(注10)。

「りゅーと」というネーミングは、新潟市中央区の一部エリアである所謂「新潟島」の、そのまたごく一部のエリアの雅称と言われたりもする「柳都(りゅうと)」から取られたものであるという。新潟交通のバスがカバーする下越エリアの、点の如く小さな一部区域をしか指さない「柳都」がICカードの名称として採用されているのである。その「柳都」なる呼称が、何時から一般的なものになったかは解らない(注10)。

(注10)国会図書館検索で簡易に調べてみたが、書名に「柳都」が最初に現れるのは「柳都」という新潟の川柳同人誌の1958年の号(通巻第109号)であるものの、この「柳」は「柳都」のそれとは直接関係していない、寧ろ「川柳」の「柳」であったり、主催者の「大野風柳」(本名;英雄)の「柳」であったりするのだろう。それ以前の、例えば江戸時代の古地図にある「柳都」は「江戸」を表す語である。またサジェストされた著者検索では西堀通4番町の笹川餅屋四代目の「柳都山人(笹川勇吉)」──新潟郷土史研究家・地域文化功労者として文部大臣賞受賞。一般家庭で作られるものだった笹団子を、「日持ち」がする製法の開発により、新潟国体(1964年)を期に「新潟土産の和菓子」の地位に押し上げた立役者とされている──辺りしかヒットしない。「新潟市」を意味する「柳都」が書名に大量発生するのは、1990年代以降からである。いずれにせよこうした案件には「利害関係者」による遡行性を伴った歴史修正主義が常に付き纏う。「恵方巻は日本古来の伝統」や「江戸しぐさ」等々がその代表格である。

「柳都=新潟市」をアピールする「利害関係者」による説明を引く。

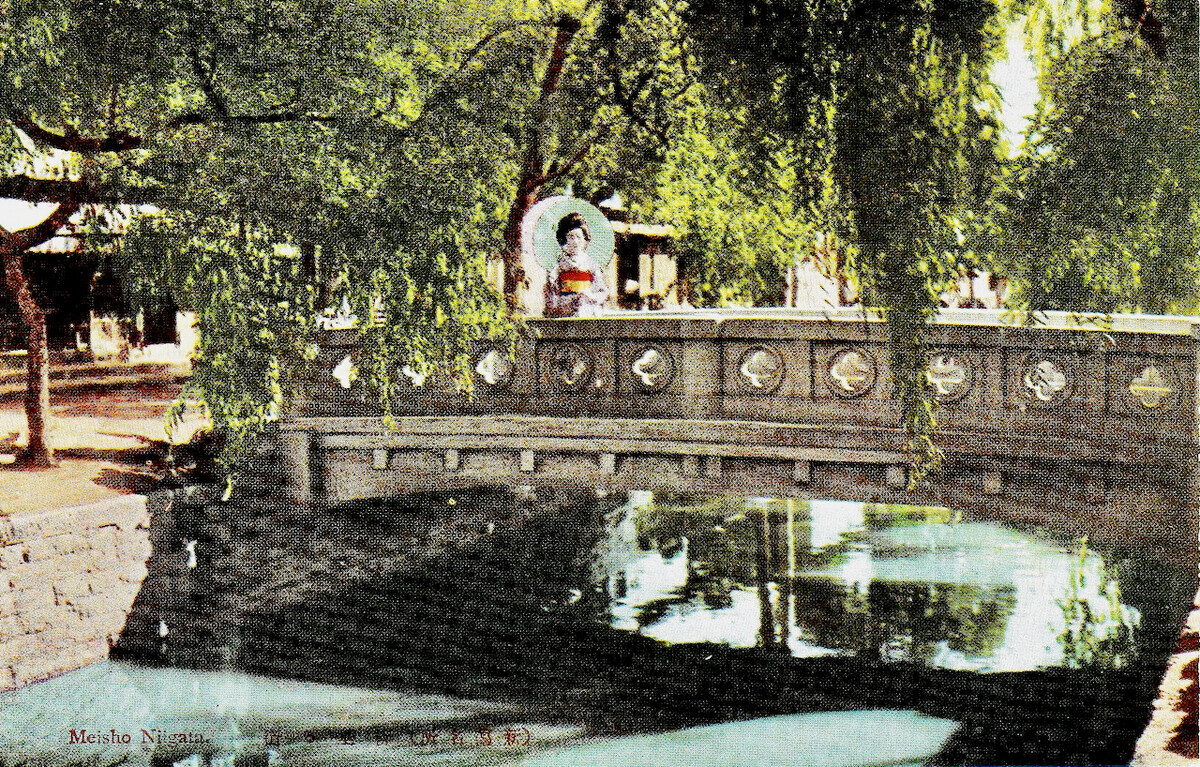

信濃川と阿賀野川の二大大河に開けた新潟市は、かつて市内にいくつもの堀が張り巡らされた水の都でした。

堀に沿って幾千本もの柳の木が植えられ、その柳の木が作り出す景観の美しさから柳の街、柳都(りゅうと)と呼ばれました。

その柳が作り出すもう一つの世界が花柳界。新潟古町芸妓は、京都の祇園、東京の新橋の芸妓と並び称されていました。(中略)

新潟古町芸妓の発祥は、江戸時代にまでさかのぼります。その時代、新潟は日本一の米産地を背景に西回りの北前航路の拠点として出船入船でにぎわい、多くの人々が交流する町でした。粋を凝らした料亭が軒をつらねる新潟には、文人墨客や政財界の主役達が日本中から集まってきました。訪れる人々をもてなす中心は芸妓たち。芸妓たちの新潟らしい心情と美しさは、堀と柳の風光と相俟って、「新潟情緒」として全国に伝えられたのです。最盛期には300人あまりの芸妓たちが華やかに活躍していたといいます。

この文章に書かれている「多くの人々」「文人墨客や政財界の主役達」「訪れる人々」「全国」を統べる言葉があるとしたら、それは「おっさん」という事になるだろう。上掲の文章に「おっさん」を置換代入すれば「新潟は日本一の米産地を背景に西回りの北前航路の拠点として出船入船でにぎわい、多くの『おっさん』が交流する町でした。粋を凝らした料亭が軒をつらねる新潟には、文人墨客や政財界の『おっさん』達が日本中から集まってきました。訪れる『おっさん』達をもてなす中心は芸妓たち。芸妓たちの新潟らしい心情と美しさは、堀と柳の風光と相俟って、『新潟情緒』として全国の『おっさん』に伝えられたのです。」となる(注11)。

(注11)古町花街に店を構える料亭「鍋茶屋」サイトの「鍋茶屋の歴史」のページには、「古町と奇人、粋人」という章がある。そこには御丁寧にも「やに下がる『おっさん』とそれを囲む芸妓」の画像が二葉掲載されている。その内の一枚は、他の画像に比して余りに「低解像度」である為に、恰もモザイク処理を施されたかの様でもある。

「おっさん」の「おっさん」による「おっさん」の為の「歴史」と「伝統」。ここには「おっさん」の関心の外にある「女」(≒「婦人」)の存在は無い。座敷等で遊ぶ事の出来る金を持たない「男」(「上客」ではない者)も存在しない。「歴史記述」のアポリア/観察者問題がここにもある。「花街」(+「娼街」)にダイレクトに繋がろうが繋がるまいが、「柳都」は湊町に金を落としてくれる「『おっさん』の都」と同義であり、そうした「おっさん」コミュニティのパースペクティブによって前景化と後景化がされた名称なのである。

新潟市の「観光・国際交流部 観光推進課」(所在地:元「大和新潟店」、現「古町ルフル」)は、「SDGsを学べる新潟市教育旅行プログラム」という体験プログラムを実施している。

新潟市新しい観光スタイル推進協議会では、学研グループ(株式会社地球の歩き方、アイ・シー・ネット株式会社)の協力のもと、修学旅行等で活用できる体験プログラムを作成しました。

当プログラムでは新学習指導要領に対応した主体的・対話的な深い学びを提供できる事前・事後学習を含み、SDGsの目標達成に寄与する内容となっています。

新潟市に教育旅行を検討している学校関係者・旅行会社の方は是非、ご覧ください。(令和5年3月一部改訂)パンフレット

https://www.city.niigata.lg.jp/kanko/kanko/newnormaltourism/kansui202203251.files/3nights.pdf

「5つの学び」の筆頭に、「花街文化と古町芸鼓の芸と心意気を学び、衣装をつけての疑似体験!」がある。4日間プログラムの「相談窓口」は「新潟市観光・国際交流部 観光推進課」だが、簡便な1日半日プログラムの「相談窓口」は「柳都振興株式会社」である。

古町花街体験プログラムによる「SDGsの目標達成に寄与する内容」は、SDGsの「9 産業と技術革新の基盤をつくろう」と「11 住み続けられるまちづくりを」であるという。インフォメーションの文中には「(略)ジェンダー教育による価値観の変容などから、花街文化の継承が危ぶまれています」と新潟市の看板を背負う形で書かれているが、一方でこの花街体験プログラムでは「個別の体験に紐づく到達目標」として「5 ジェンダー平等を実現しよう」をも学べるとしている。新潟とニューヨーク(UN)との距離には数字以上のものがあるのだろう。

いずれにしても「『おっさん』主体の歴史記述」から生まれたワードである「柳都」という名称の交通系ICカードを、小学生、中学生(注12)、高校生、大学生等々を含めた「女子」が使用させられたりするのである。「夢よもう一度」遡行の、「民間」(「おっさん」)主導の「成果」の一つがここにある。確かにここは上越新幹線開通で「東京都」に近くなった「東京都新潟市」ではあるものの、一方で「おっさん」コミュニティは近代までの距離を保ったままなのかもしれないと、「祇園」という酷烈な未成年者労働慣行──近代法が届かない近世/中世──が残存し、それを官民挙げて一大観光資源とする町から来た自分は、「りゅーと」のネーミングのオリジンを知った瞬間に印象付けられたのである。果たして「りゅーと」「柳都大橋」「りゅーとぴあ」等の名称決定の現場に於いて、「おっさん」の「委員」とそれ以外の「委員」の比率は如何ばかりであっただろう。

(注12)新潟市には「新潟市立新潟柳都中学校」(2013年開校)という市立中学校も存在するが、その立地は新潟砂丘に上がる斜面上の高台にあり、「柳」とは無縁の場所(寧ろ「松」=防風防砂林に接している)である。「新潟柳都中学校」は、「新潟市立舟栄中学校」と「新潟市立二葉中学校」の二校が統合され、「柳都」という「観光」主導のワードを付されて出来たものであり、旧「舟栄中学校」の校舎が「新潟柳都中学校」へと引き継がれている。一方の「二葉中学校」は、現在「ゆいぽーと」(「新潟市芸術創造村・国際青少年センター」)というものになっている。因みに新潟島内の市立中学校(「関屋中学校」、「白新中学校」、「寄居中学校」、「新潟柳都中学校」、及び旧「舟栄中学校」、旧「二葉中学校」)の校歌──地域の表立った自慢を述べ立てるのがその様式美──を調べたが、歌詞中に「柳都」が入っているのは「新潟柳都中」だけである。そして同校校歌(四番)に歌われた「柳都」(「優優と掘割連なる」「行き交う舟の賑わい」)それ自体は「下の町(しものまち)」と表現されている。

それとは別に、前々掲引用文の文中にある「新潟古町芸妓は、京都の祇園、東京の新橋の芸妓と並び称されていました」という表現が引っ掛かる。こういう物言い(二大〜、三大〜)は、自らが二番手三番手に留まる事──祇園(京都)にも新橋(東京)にも敵わない──を自覚し、前提とした上でのものであるというのが常識だ。即ち「世界三大美人」に於けるクレオパトラと楊貴妃、そしてそこに小野小町も混ぜてくれ的な「そして」感を感じさせられるのである。その「そして」(addition)という「他人の褌で相撲を取る」(「あやかり」)スタンスというのは、「忠犬ハチ公」と並び称せられるとされる「忠犬タマ公」(二番手)にも通じる、新潟の精神風土の核を成している一つなのではないか。

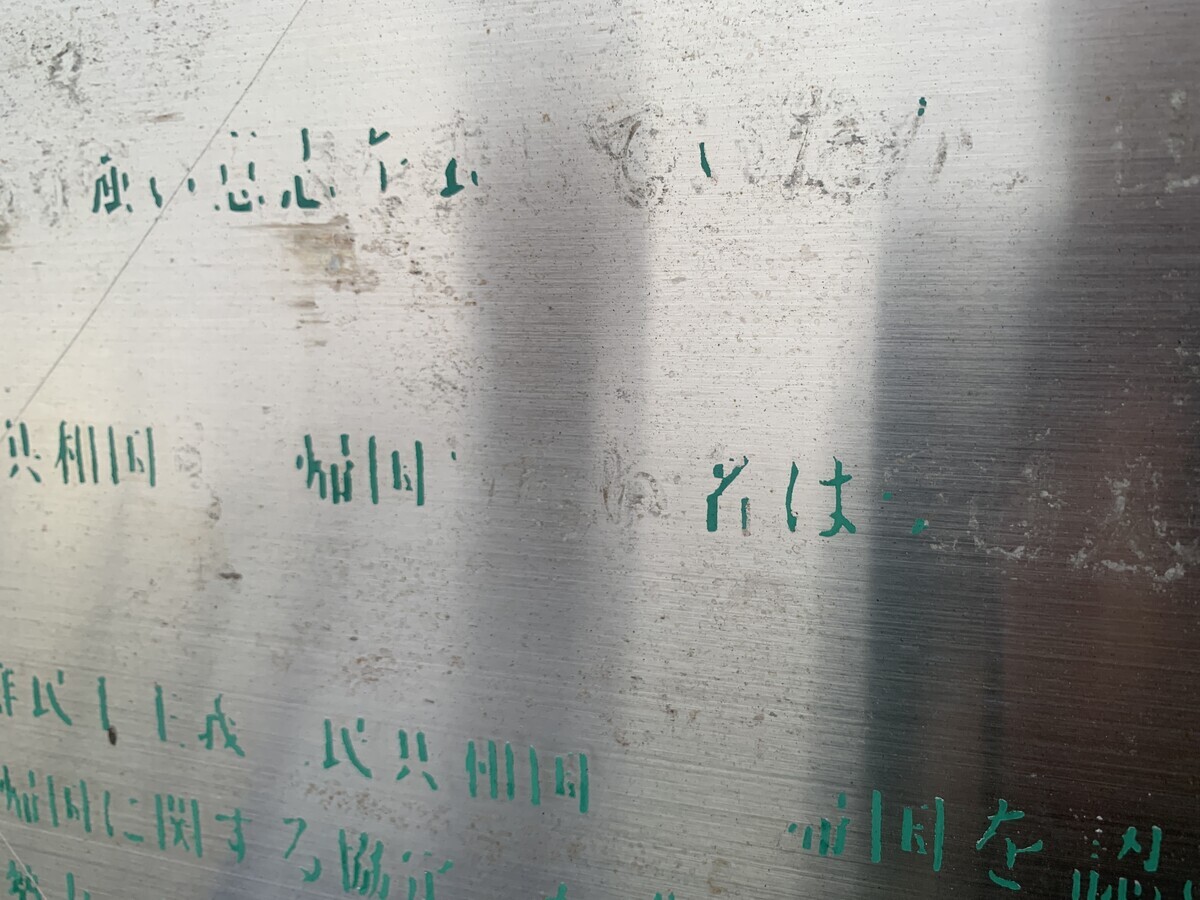

因みに新潟市には「柳都」とは全く別の由来を持つ「柳並木」がある。信濃川を挟んで「柳都」の対岸、国道113号線:東港線の「東港線十字路」交差点から、「柳都大橋」に繋がるT字路を経て、「竜ヶ島歩道橋」交差点に至るまでにも「柳並木」があり、それはまた「ボトナム通り(보토나무 토오리)」という名で知られている(注13)。「ボトナム」(버드나무)は朝鮮語で柳。1959年、朝鮮人「帰還事業」の第1次帰国船が旅立つ12月14日を前にした11月6日〜7日に、306本の柳がここに植えられた。中央埠頭に至る「竜ヶ島歩道橋」交差点──「帰還船」に最も近い交差点であり、通り沿いの近傍には荒廃した「在日本朝鮮人総連合会新潟県本部」(조국 왕래 기념관:祖国往来記念館)もある──には、「朝鮮民主主義人民共和国帰国記念植樹 一九五九年十一月七日 在日本朝鮮人総聯合会新潟本部 新潟県在日朝鮮人帰国協力会」の朽ち果てそうになっている木碑が、「ボトナム(柳)通りの由来」と記されたステンレス・プレート──表示文の「傷み」が「激しい」──と共に立っている。「柳都大橋」(及び「萬代橋」)は二つの「柳並木」──或いは「北前船」と「北送船」──を繋ぐ橋である。新潟は「国境の町」でもあるのだ。

(注13)「東港線十字路」交差点にある新潟日報社の前には、新潟市が建てた「ボトナム通り」の通称名標識がある。

306本だった柳は現在は80本にまで減っているという。それを増やそうという話(「『ボトナム通り』リニューアルプロジェクト」)もあるが、それは「柳」の意味の「反転」を伴うものだ。同プロジェクト事務局を担当する「一般社団法人 グローバル・ピース・ファウンデーション・ジャパン」(GPF)の「ビジョン」は、“One Family Under God" であり、GPFの創設者・理事長はムン・ヒョンジン(문현진:文顯進)氏である。

北朝鮮への帰還の道が、何故に「柳」なのかと言えば、ピョンヤン(평양、平壌)の別名が「柳京」(류경:リュギョン)、言わば「柳都」だからだ。「世界最大の空きビル」とも言われる「柳京ホテル」(류경호텔:新潟の「すかいすくれーぱー」の2倍強の高さ:105階建て・高さ330m)を始めとして、北朝鮮の首都には「柳京」を称する施設が多く存在する。北朝鮮の携帯端末のブランドにも「柳京」がある。北朝鮮に於ける「柳京」施設は、新潟の「柳都」施設より以前に存在したものが多い。

====

嘗ての湊町新潟──信濃川の中洲──の「大動脈」である東堀(片原堀)と西堀(寺町堀)──現在はいずれも埋め立てられて道路になっている(注14)──の中間にある「古町」バス停で下車。そこから同行者が勧める喫茶店へと向かう。向かう先に見える信号は縦型だ。ここは「雪国」エリアなのである。

(注14)新潟島で最後に埋め立てられたのは西堀である。1964年の新潟国体(第19回国民体育大会)が行われる直前に道路化され、その開通式では国体の為に新潟を訪れていた昭和天皇・香淳皇后の車が通過したという。新潟国体が閉幕したのは6月11日であり、その5日後の6月16日に新潟地震が発生した。

西堀の古名「寺町堀」は、堀の北側に堀に沿う形で寺が密集しているからだが、それらの寺の檀家の法事で重宝されたのが古町の仕出屋である。その仕出屋はまた花街を構成する一部でもあった。即ち仕出屋を介して「聖」(寺院)と「俗」(花街)が隣り合っていたのである。

「桂離宮の発見者」を自称するブルーノ・タウト(Bruno Julius Florian Taut)が、新潟を訪れた(1935年5月21日)時の印象を「日本美の再発見」の中で記している。

新潟! 私が俳句を一つ「作った」ら、上野君(注15)が日本語に訳してくれた。

新潟や 悪臭のなかに 藤咲きぬ

新潟は、日本中で最悪の都会だといってよい。何ひとつ興味をそそるものがない。街を貫く運河は悪臭紛々としている。この都会は、一九〇〇年頃の大火でほとんど全焼したのである。新潟へくる途中、加茂町の付近で、相当広範囲の焼失区域を見かけた。火事場跡ではもう盛んに新築工事を始めていたが、しかしここもやはり新潟と同じく、無方針で再建されるのだろうか、──残念ながら多分そうなるのだろう。

新潟では、土地を極度にきりつめている様子がありありと窺われた。家々の間にまた家が挟まり、家と家との間隔は零だと言ってよい(せいぜい三十センチメートルぐらいだ)。道幅が一メートル半ばかりの交通路(!)に面して、住居の出入口があり、そこに便所がついている怖るべき臭気だ。しかしこれは何もここだけに限ったことではない。全市を通じてそうなのだ。ひどく俗悪な百貨店の喫茶室で、「建築家」が──この職業は、新潟ではこれから発明されねばならない、──小便所をホールの片隅に設けたのはよいとしても、これをほんのガラスだけで仕切り、便所の上部は開け放しにしてある。しかもそこには毒々しいほど赤い背景に裸婦を描いた油絵が、喫茶室のほうに向けて前かがみに掛けてあった(だがこういう絵こそ、この小便所にはうってつけというものだ)。しかしこういう窮屈な道は郊外にもある。家は松林の砂地の中へまず無造作に建てられ、それから敷地境に杭を打つという按排である。県庁舎は宮殿風であった、もちろんいかもの(注「いかもの」に傍点)で、そのうえ感じが重苦しい。市内では道路が盛んに修築され、運河の浚渫も行われていた。無数の自動車、とにかく新潟は「興隆しつつある」都市であり、県庁所在地なのだ。

(注15)上野伊三郎。

上野伊三郎 - Wikipedia

これがタウトによる新潟市紹介のほぼ全てである。日本語を話す者がナルシシズムと共に記す「堀と柳の風光」の「新潟情緒」の、全く別角度からのレポートと言えるだろう。実際新潟島の堀は下肥を運搬する「肥やし舟」の通路でもあったという。ウィローとゲイシャと鼻を突くヒューマン・ウェイスト(糞尿)のスメルがセットになっての「アジア」(蔑称)のティピカルな風景であるところの「柳都」である。この日(1935年5月21日)1日で「柏崎─長岡─加茂─新潟─佐渡─夷─相川」というのがタウトの旅程であるから、古町花街での接待──「アジア」(蔑称)流の「おもてなし」──は無かったと考えられるが、接待されればそれはそれで何かしらの文句を付けたくなるのがタウトというものである。

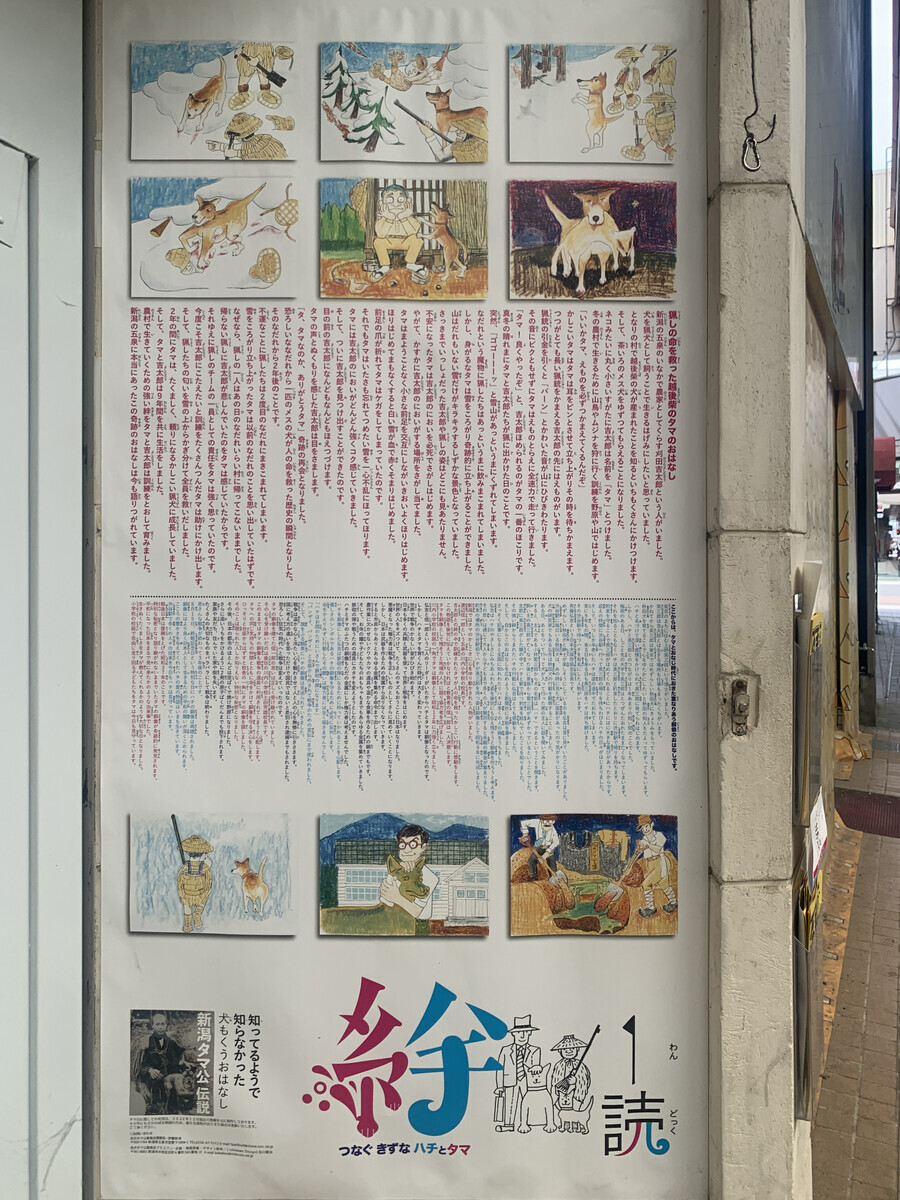

アーケードの筋(古町6番町商店街)から、タウトが記した「道幅が一メートル半ばかりの交通路」──その幅は新潟駅の「東西通路」とほぼ同じ──を通って奥にある店に入る。「昭和レトロ」な「情緒」もその店の売り買いの一つらしく、従って全席喫煙可である。店名に紫煙の「紫」が入っているのは偶然だろう。目視顔認証システムを何回か通す事で常連化──コミュニティ入り──の道を辿れる「情緒」の店を、普段は決して纏う事のない煙草の残り香と共に出ると、正面に動物の群れが見える。「忠犬タマ公」を色々と作ってみました/作っていただきましたの「展示」風のものである。

傍らに「忠犬タマ公」の説明ボード的なものが設えられている。「1読」と書いて「わんどっく」と読ませるジャブを皮切りに、「タマ」と「ハチ」を隠し文字にした「絆」のレタリングがあったり、「上野英三郎」と「刈田吉太郎」と「ハチ」と「タマ」の集合写真的なイラストがあったりといった「あやかり」全開のものである。「東京都渋谷区新潟町」へ至る道という事だろうか。

「忠犬タマ公」の群れがいるそこは、嘗てABCマート(本部:東京都渋谷区)だった場所であり、右隣の元デイリーヤマザキ(本部:千葉県市川市)共々「しもた屋」のまま、ABCマートカラーの山吹色を残して10年近くが経過しようとしている。「忠犬タマ公」の大量発生は、「ルネ チャレンジ(Rene challenge)」なる古町活性化「事業」の一環なのだそうだ。

その「ルネ チャレンジ」の「マニフェスト」的なものは以下になる(原文ママ)。

現在、新潟市の中心部は例外なく他都市と同様に旧中心部は時代の変革の中、疲弊している。

日々の圧倒的な情報量の中で流れに乗れない事で取り残されているモノ・コト・ヒトを再確認し再構築する事でふるまちが生まれ変わる為の試みをしようと思います。

空き店舗の前にアート作品を展開することによって商店街、特有の加症性によって非日常へと変貌させる試みを通して連鎖から生み出される街の匂いやイメージの変革を認識させる。

その事で街に関わる人たちの意識を変えていくことが街にとって再生のきっかけになると考えます。

ただし、一時的でなくあらゆる方向から今までの価値観を変革し再生するための試みを私たちは続けて行かなくてはならないと思います。

今回の試みは、古町6を中心に空き店舗や工事の為の白塀などにアート作品を制作設置する事で、その街の持つ性質やイメージを変化させ再認識する事で本来、その街の持つ本質を際立たせ変革のきっかけにすることを目的とする試みです。

*加症性とは商店街や商業施設などの羅列した店舗の一つを入れ替えたりすることにより、全体の俯瞰したイメージが変化する性質のこと。

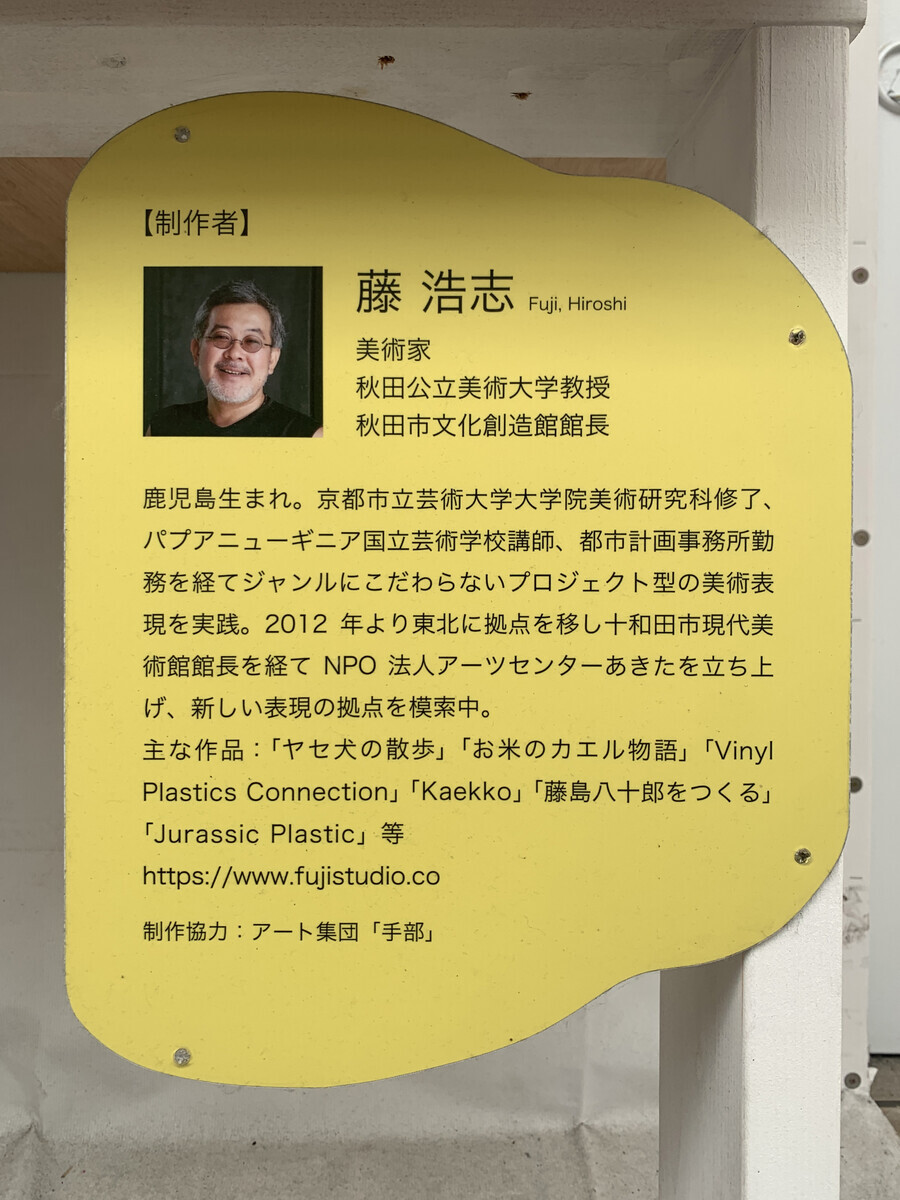

「ルネ チャレンジ」の「成果」としては、「忠犬タマ公」の他にも「ゴー!アルビレックス!」のシャッター画(「古町ビル」:描き手はご当地アイドルNegiccoのNao☆氏)、パンダと笹団子が折り重なったインスタレーション(旧「ベック」)、観覧車とウサギ等の動物が絡むインスタレーション(旧「ココカラファイン」)、フラミンゴやパンダがあしらわれたインスタレーション(旧「新潟三越」)、忠犬タタタタタマ公の「壁画」があるルネランド(旧「デイリーヤマザキ」)等がある。この殆どが「アート集団『手部』」の手になるものであるという。

「手部」

現代美術家・藤浩志によるプロジェクト「部室ビルダー《かえるぐみ》をつくる」から生まれた部活動の一つです。「わたしのおもしろいがまちをおもしろくする」をモットーに活動している。

みんなが楽しめるアートを中心におもしろいことから出発して人とまちが繋がっていくしかけの部活。

その拠点である部室は通りすがりの人も巻き込んでたくさんの人の居場所となる。

部室を移動させながら活動を続けている。

(原文ママ)

先述の「忠犬タマ公」群の中には、流木をコーススレッドで組み上げた「流木アート」的な「タマ公」もあり、それは「手部」の説明文に上げられた藤浩志氏の手になるものと理解するしかないキャプショニングがされている。

他にも藤浩志氏作と思しき──藤浩志作としている報道もある──木彫作品(タイトル「たまさん」?:この作品だけケースに入っていない)があるが、こちらの方は現場で確認出来る作品情報がゼロに等しく、藤氏の作であるという確証は持てない。

木彫「たまさん」(仮)に向かい合うのは、五泉市の「タマ公苑」(みどり心育会「ありがとうの郷」)から2021年の11月に貸与されたという「ブロンズ」製──の様に見える──の「忠犬タマ公」像である。既に貸与から2年半を経過している。恐らくこれは「タマ公苑」に建立されているものとは別の、隣接する「タマ公資料室」の「タマ公」像なのだろう。

同じ古町6番町商店街には、デューク・エリントンの「ウォールアート」がある(旧「味の王様 山長ハム 古町店」等)。デューク・エリントンは新潟の恩人なのだそうだ。

「(新潟地震)当時来日していたデューク・エリントンが、新潟市の惨状を聞き、ハワイ公演をキャンセルしてまで、東京にて新潟地震救済募金募集の特別コンサート(注:東京新宿厚生年金会館)を行い、収益金をすべて新潟市に贈りました」というのは事実である。「美談」と言えるだろう。但しその「美談」は東西冷戦下に於ける「美談」でもある。「新潟市の惨状」をエリントンに「伝えた」のは、「新潟アメリカ文化センター」のセオフィラス・アシュフォード館長だった。アメリカ文化センターの前身はGHQ/SCAP民間情報教育局(Civil Information and Education Section。以下CIE)下のCIE図書館(Civil Information and Education Information Center)であり、後年それはアメリカ合衆国広報文化交流局(United States Information Service。以下USIS)に吸収される。折しも当時の新潟の行政(県政・市政)は、相対的に親ソ連、親北朝鮮だった。「ボトナム通り」の命名者は、第43、44代の新潟県知事である北村一男氏である。

「ウォールアート」の紹介文中に「水と土の文化創造都市 市民プロジェクト2020助成」の文字列が見える。「水と土の文化創造都市」で検索を掛けると、新潟市のこのページに行き着く。そこに記されているのは「柳都」とは全く別の、新潟にとって花街よりも余程大きな産業(農)の歴史である。

同ページは「水と土の芸術祭」へのリンクが貼られ、そこには過去4回の「水と土の芸術祭」サイトに繋がる入口が設置されている。嘗て北川フラム氏が新潟市美術館の館長職を更迭されるに至ったのは、第1回目の「水と土の芸術祭」(2009年)に於ける「事件」(所謂「カビクモ」)が発端の一つだとされている。

土地の者ではない人間/余所者が、これ以上当地の「アート」の「事情」に首を突っ込んでも些かの実りもない。従って目に付いたファクトのみを記する事にした。これらをして、定冠詞付きの "The Art of Niigata"「ザ・新潟のアートシーン」であるか否か、それを代表するもの或いははその全てであるか否かについては、土地の「事情」に疎い余所者は沈黙するしかないもの──それ以上でもそれ以下でもないもの──として見るしかなく、「事情」の周囲に形成される「界隈」にも一切の興味も無いが故に、そのジャッジメントは面積10k㎡の島──その狭小なエリアにすら「公共」は存在する──の中に住む島民間で行われるに如くはない。

最近ではその言葉自体を聞かなくなったものの、1990年代に「彫刻公害」という言葉があった。それは「公共芸術」の「公共」性を巡る議論の日本に於ける先駆けの一つになったものである。日本のバブル期に「彫刻」や「芸術」を「僭称」し、その「威」を借りる形で「必要性」を説かれた物体群が、「公共空間」に乱立したという歴史的経緯がある。しかしその「僭称」も「必要性」も、常に設置する側にいる者の主観に留まるものでしかなかった。即ち「公共」の場に於ける議論を些かも通過していないもの──「わたしのおもしろい」──が、「公共」に資するものであるかの様な顔をして「公共空間」に溢れ返った──「まちをおもしろくする」──事態をして「彫刻公害」という30数年前の揶揄表現に至ったのである。

しかし「公共芸術」に於ける「公共」性の問題は、「彫刻公害」が言われる遥か以前から存在し、且つそれは現在進行系の只中にある。「公共空間」は特定クラスターの「遊び場」ではないのだ。

「公共」は様々な利害がぶつかり合う場であり、従ってそこでは「植民地問題」や「移民問題」や「人種差別問題」や「ジェンダー問題」や「政治問題」等々とも大いに関係するものである。それを理解しない/理解出来ない/理解する気もない者は、凡そ21世紀の「公共芸術」の現場に立ち入るべきではないしその資格も無い。そこまでに至れない者は、精々のところ「我が家でクリスマス・イルミネーションをしたので、うちの近所は元気になり、地域の意識を変えていけたと思いますマル」的な事をテキトーに言い、「(頑張る)わたしを見て」という「かまってちゃん」(「反公共」)になるしかないのだ。小人爲難養也。

いずれにしても、この地に何の思い入れもない余所者の目からすれば、シャッター街を「活性化」させようと試みるものは、そのエリアの「終末期」感を増すばかりの「遠心力」に感じられる。そして電車で1時間半の「すぐそこ」には、「東京のアート」があるのだ。

ラフォーレ原宿新潟がオススメのちひろさん | 新潟市のベンチャー企業発! 地域情報サイト「夢:東京でデザイナーになる」

======

古町6番町商店街から一筋西堀通側に出て、デューク・エリントン越しに見えた珍景を一しきり参詣する。ここから南に行けば、一時は「ケツバットガール」で全国の話題入りを果たし、その後「排除アート」の如くにプランターが置かれるに至った水島新司氏の「アート」も見られるらしいが、今回それは割愛された。再び古町通に戻って北上する。

新潟の夕日(落日)をイメージしたという赤い連接バス(スカニア+ボルグレン)が見える。この春まで「BRT」(Bus Rapid Transit:バス高速輸送システム)と呼ばれていたものだ。このバス路線の多くの便の終点──郊外への結節点──は新潟島を出た西区の「イオン新潟青山店」になる。利用者減少や運転手不足等といった様々な点で、その「持続可能性」が脆弱なものになったバス交通の問題解決策として、重複している市中心部の路線を集約・再編し、その余力を郊外に振り向ける事で、バス便の「速達性」や「定時性」を目指したのがBRTだが、それが却って古層の商店街である古町への足を遠退かせる事になる。開業した2015年を境に古町は目的地たる意味を失い、バスに乗ったままパッシング(通過/無視)される場所へと変わる。この先「古町」は "ancient city"(古代の町)を意味するものになっていくのだろうか。因みに「BRT」のソースはナント市のそれだと言うが、ここから日常的に見える外国は、南仏ではなく別の国──旧西側ではない──だろう。それらの首都にも連接バス(トロリー)は走っている──BRTではない/そして新潟もBRTの看板を下ろした。

左手の「西堀」交差点の向こうに「旧新潟三越」の建物が見える。程なくそれは取り壊され、隣接する西堀ローサ──嘗て埋め立てた堀を、再度掘り直して作られた地下街──からも全てのテナントが消え、そこに高さ約150メートルの複合施設が2029年に建つ予定だという(注16)。「監修」は「万博リング」で一躍一般的な知名度が高まった藤本壮介氏である。藤本氏繋がりで、仮に万博閉幕後にリングの廃材がここに大量に来て、坂口安吾が愛して止まなかった嘗ての「萬代橋」(二代目:木造)の様なものを拵える様な事にでもなれば、全国的にもその日一日限りのニュースにはなるだろう。複合的な「衰退」の構造(structure)に手を付ける事なく、平凡極まりない高さの複合施設(element)が一本建つだけで「重力」が発生し、人の流れが恒常的に「復活」するのであれば安いものではある。

(注16)島外(万代島地区)に建つ朱鷺メッセの万代島ビル(140.5メートル)を抜いて、甲信越地方で一番高いビルを目指す。150メートルは「隣町」(東京)の「麻布台ヒルズ森JPタワー」(325メートル)の半分弱の高さ。59年前に着工の日本最初の「超高層ビル」である「霞が関ビルディング」(147メートル:「超高層のあけぼの」)とほぼ同じ高さである。

「三越新潟」だった建物に「み〜つ」のインフォメーションが掛かる。「み〜つ」の「躁」感が「悲壮感」を醸し出す。「これまで」によって生じさせられた疑念が払拭出来ぬまま、肯定に反転しようとする文章がそこに書かれている。

さぁ、みんなであおう、新しい古町に。

古町に新たな目印・ランドマークが数年後に誕生する。

新潟三越閉店から、名残惜しさの熱りは冷めてきたものの、

そこは古町の中心地。

100年弱の間、ひとりひとりの記憶がある場所。

巨大なハードがまちに与える影響は大きい。

周辺では、わくわくと不安が同時に募る。明るい、楽しい、未来をイメージできる古町の一角を作ろう。

そうすれば、不安が期待に変わり、ワクワクできる気がする。さぁ、みんなであおう、新しい古町に。

これからも暮らし続けたいと思える古町を

ここからランドマークの誕生を期待したい。

まちの変化を前向きに楽しめる何かをお届けする。

さぁ、みんなであおう、新しい古町に。

商業施設エリアには、またぞろスターバックス──嘗てこの地から撤退した──等の「常連」が入るのだろうか。

やがて「NEXT21」(注17)と「150メートル複合施設」の二本の「すかいすくれいぱー」(ひらがな:「超高層のあけぼの」クラス)が対面で向かいあうであろう柾谷小路を渡り、古町通りは7番町に入る。「ルネ チャレンジ」の観覧車を横目に北上を続け、BRT開業で本店閉店──現在は支店のみしかない──を余儀なくされた「新潟の新公共交通をつくる市民の会」会長の人の老舗店の前を過ぎる。

(注17)高さ128メートルの複合施設。元「ラフォーレ原宿・新潟」等。現在は新潟市中央区役所等が入っている。高さは「隣町」(東京)のタワーマンション「虎ノ門ヒルズレジデンス」(255.5メートル)の半分。

深堀通りから鍋茶屋通りに入り、過去完了形の「栄華」を巡るパルテノン観光やピラミッド観光にも似た「新潟情緒」観光に於ける可憐なあれやこれやを、「祇園」のある町──「情緒」が最大地域産業の一つであり、それによって市民生活が不全にまで至る「オーバー・ツーリズム」が市長選の争点になる町──から来た者が見物する。道が人で溢れていないという時点で「道が歩きやすうてよろしおすなぁ」(東京生まれ東京育ちの京都市在住者による俄京都語法)としか言えないものである。

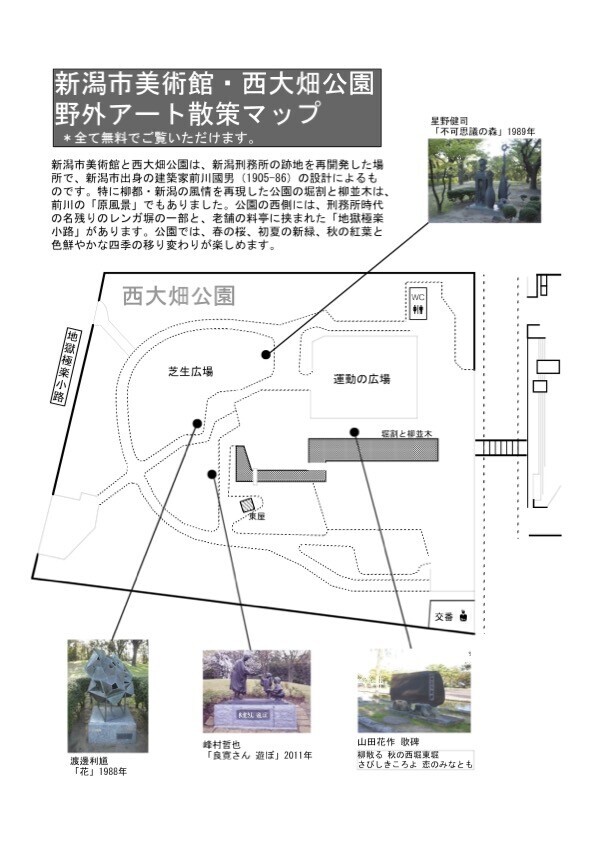

国道7号で左に向きを変え、旧新潟刑務所(火葬場→徒刑場→刑務所)方向へと向かう。西堀通を渡ると「寺町」になる。真宗寺(真宗大谷派)の墓地と、勝楽寺(真宗大谷派)のこども園の間を通り、大目立ちに「修理」(耐震強化改修)された新潟法務総合庁舎と新潟税務署の間を過ぎると、砂丘に阻まれる形で二車線道路は終わる。その「どん詰まり」に前川國男ランド──西大畑公園と新潟市美術館──がインストールされている。

======

新潟市美術館の「大村益三とその残欠ー「ネコになる」という選択肢ー」(以下「残欠」)については、当事者の一人であるから多くを語る事はしない。但し展覧会の設えとしては複雑過ぎる程に複雑な構造を有しているとは言えるだろう。一般的な意味での「作品」というのは極めて少なく、寧ろ作品の「不在」に至る経緯が前面に押し出されている体のものであり、結果として「不在」という「リンク切れ」ばかりがそこにある。自ずとそれに対する言及は「リンク切れ」を巡るものにしかならない。

再度2月2日のブログの最終パラグラフを引く。

猫はレンブラントと依存関係にはないが、多かれ少なかれ作家は自らの作品と依存関係にある。或いはその依存関係こそを作家と呼ぶ。レンブラントは消失し、猫は生き残る。作品は消失し、作家は生き残る。「これから」の選択肢の中には「猫になる」というものもあるのかもしれない。

誰の身にも起こり得る「リンク切れ」。そのリンクの参照先が、「家族」や「不動産」や「動産」等々といった有形物(有限)である限り、それは不可避なものである。勿論その「動産」の中に「作品」も入る。

======

前川國男の美術館を出て、前川國男の西大畑公園を抜ける事にする。このランドには新潟島の掘割を模したとされるディッチ(≠キャナル)がある。御丁寧にも柳まで植えられていたりするが、水深と橋の桁下高が異常に短い関係で、模型船しか通行不可能である。即ちこの「掘割」は、風情としては「ごっこ遊び」なのだ。因みに前川國男自身は、4歳の時に新潟の学校裏町を離れて東京の文京区の人になっている。

前川國男の東屋の近傍に、謎の「金属板」が埋設されている。詳細は記さないが、これは「真鍮」と「ステンレススティール」製の彫刻の残欠であるという。1990年代半ばに当地で彫刻のコンペがあり、「金属板」はその受賞作(優秀賞)の「台座」であるらしい。如何なる「事情」(やらかし)の末にある現状なのかは判らないが、いずれにしても完全撤去されず、今日に至っても彫刻本体が「リンク切れ」の形で晒され続け、作品のタイトルプレートがそのまま残されているそれは、「リアル『小田原のどか』作品」──リアルな「事情」で「台座」だけになってしまった──の様にも思えるものだ。当該作家(「他県」の「団体展」作家)が紹介されたページに行くと、作家の「主な展覧会」の一つとしてそれは記されている。一方で「新潟市美術館」による「新潟市美術館・西大畑公園野外アート散策マップ」にその存在は無い。

嘗ての刑務所敷地の一部であった西大畑公園の煉瓦塀の向こうは「娑婆」である。旧刑務所敷地内には新潟地方法務総合庁舎、新潟税務署、新潟市美術館もある。それらからの日々の退庁は、まさしく「お勤めご苦労さま」である。

旧新潟刑務所(「地獄」)ミニチュア通用門の脇を通っての「出所」の後、「極楽」の粋な黒塀の脇をぐるりと巡る。見越しの松もある。後は仇な姿の洗い髪のお富が居れば、与話情浮名横櫛/春日八郎の完成である。するとそこを通っている自分は与三郎(切られ与三)なのだろうか。確かに傷だらけではある。

再びパルテノン/ピラミッド観光になる。行く先々の一々に「旧」が付く場所ばかりだ。「旧斎藤家別邸」に「旧伊藤家住宅」(北方文化博物館)に「旧金井写真館本店」。近隣には「旧日本銀行新潟支店長役宅」(砂丘館)、「旧市長公舎」(安吾風の館)(注18)、「旧新潟県副知事公舎」(FRENCH TEPPAN静香庵別邸涵養荘)などというものもある。それらの地元の「旧邸宅」と「邸宅の主だった者」に関する過去完了形の昔話を籠耳で拝聴する余所者である。「貫禄を維持するだけの実質がなければ、やがては亡びる外に仕方がない。問題は、伝統や貫禄ではなく、実質だ」とは、坂口安吾──新潟市西大畑出身──の言(「日本文化私観」)である。

(注18)「安吾風の館」(旧新潟市長公舎、能登半島地震後は臨時休館中)は、坂口安吾の遺品・所蔵資料を展示する施設であるが彼の生家ではない。生家は敷地520坪、建屋90坪の、「七松居」とも称された借家である。1888年12月25日から、坂口安吾が「三流以下のボンクラ」(「石の思ひ」)と切って捨てた父・仁一郎(衆議院議員等)の居となる。そのロケーションは1880年の新潟大火で本町通八番町から西大畑に1884年に移転した新潟大神宮と旧齋藤家別邸の間にあった。その後「南濱通(旧)」が神宮の北側に作られた新道(「安吾風の家」はその新道沿いにある)との接続の為に延長される事になった為、大家からの明け渡し要求で1923年7月に「一見寺のやうな」(安吾「石の思ひ」)家から学校裏町31番地に転居。生家はその際に取り壊される。「坂口安吾生誕の碑」──碑文「私のふるさとは、空と、海と、砂と、松林だった。そして吹く風であり、風の音であった。」──は新潟大神宮境内に設けられている。碑文に「柳」と「堀」は無い。

火焔型土器の上で何かを投擲している人物のセメント彫刻を前庭に配した、ある時はピンク色、またある時は暗赤色と外壁色の定まらない「旧金井写真館本店」の十字路から南西方向を向けば、横田めぐみさんの母校である新潟市立新潟小学校が見える。そしてその道の突き当りの奥には1977年11月15日まで彼女が通っていた新潟市立寄居中学校がある。両校に近い日本銀行新潟支店は、転勤が多かっためぐみさんの父──拉致の前年に広島から当地に赴任。拉致の6年後に東京に転勤──である横田滋氏の職場だったところだ(注19)。寄居中学校から日本海へ一直線に向かう道路(営所通)上の、彼女の自宅に程近い「拉致現場」──警察犬が臭気追跡を諦めた場所──は、「旧邸宅」が立ち並ぶ場所から直線距離で僅か600メートル──「旧日本銀行新潟支店長役宅」からは300メートル──ばかりの地点である。その「拉致現場」から100メートル程海側に行くと「新潟縣護国神社」(「新潟招魂社」)の鳥居がある。そしてその鳥居前には、新潟県警察本部外事課、新潟中央警察署警備課の連名で、拉致事件に関する「情報提供のお願い!」(注20)の立看板がある。坂口安吾の碑はその鳥居を入っていったところにもあり、碑文は「ふるさとは語ることなし」である。

(注19)横田滋氏の新潟時代の日銀副総裁(拉致事件当時)は、前川國男の6歳下の実弟である前川春雄(拉致事件の2年後に第24代日銀総裁になる)であった。

(注20)「昭和52年11月15日、この付近で、当時中学生であった横田めぐみさんが、北朝鮮に拉致される事件が発生しました。警察ではこの事件の解決のため、捜査を進めております。どんなことでも結構ですので、お心あたりのある方は、情報をお寄せ下さい。市民の皆様のご協力を宜しくお願いします。」

正面方向右寄りに「すかいすくれいぱー」(NEXT21)を見ながら東進する。

再び寺町ベルトの広大な墓場を抜け、西堀通、古町通を越えて一筋目を入って行く。「安兵衛」という飲食店の暖簾を潜る。同店の壁に貼られたメニュー、手許のメニューのいずれもが、日本語のみで書かれている。インバウンド向けとしての主要言語である英語も無いし、中国語も無いし、ハングルも無い。或いは新潟で働く人向けのフィリピン語も無ければ、インドネシア語も無く、ロシア語も、ウルドゥー語も無い。少なくともここは「Замедли скорость!آہستہ کیجئے۔ گاڑی کی سپیڈ」(「スピード出すな」)という看板が立ち、「مسجد ميناء نيغاتا」(イスラミックセンター新潟)のモスクがあったりもする新潟東港の様な場所ではないという事なのだろう。

======

人を見たら泥棒と思へ、といふのが昔の農村の生活であつて、事実、群盗横行し、旅人は素性の良くないものと決めてかゝるのが賢明であつたから、旅人に宿などはかさない風である。たまたま旅人が死んだりすると、連れに死体を運ばせて村境から追ひだし、葬ることも許さなかつたといふ。彼らの信用できるのは自分達の部落だけで、公共的な観念が欠けてをり、何かと云へば「だまされた」とか「だまされるな」と先づ考へる。泣く子と地頭には勝たれないで、御無理御尤もであるから、自主的に自分の責任で事を行ふといふことがなく、常に受身で、その結果が「だまされた」とか「だまされるな」といふことになるのであるが、かかる農村の要心深い受身の性格は一見淳朴のやうではあるが、反面甚だ個人主義的なものであり一身の安穏のためには他の痛苦を考へない。この欠点は今日も尚連綿として農村の血管を流れてゐると思ふ。

近頃の農村では「だまされた」といふ言葉が立派な弁明であるかのやうに頻りに用ひられてゐるのであるが、自らの責任に於て自主的に判断することが出来ないといふのは、まことに不名誉な話である。自主的に自らの態度を定め責任を以て対処するだけの自覚がなくては原始の土人に異ならず「だまされた」といふ弁明によつて新らたな責任を回避しようとするに至つては上古さながらの狡猾なる農村の性格が露呈せられたものと言ふべきであらう。

全く農村には生活感情や損得の計算はあるけれども思想だの文化といふものは殆どない。公共の観念や自主的な自覚が確立されなければ、思想も文化もある筈がないので、農村の思想だの農民文化だのと簡単に言ふ人があるが、農村に思想や文化があるとすれば、思想以前、文化以前の形態に於てであらう。坂口安吾「地方文化の確立について」1946年

日本の現在の移民政策を語ったものにも思える文章である。翻ってそれは、未だ「日本」社会のベースが「農村」社会であるという事をも示すだろう。その意味で最後のセンテンスは「日本(=農村)に思想や文化があるとすれば、思想以前、文化以前の形態に於てであらう」とも読める。

何もしなければ、その消滅が避けられない新潟である。特に新潟島に於いては、半世紀に渡り漸次的に人口が減り続け、現在では1965年の半分以下になっている。新潟の人口減は、上越新幹線が出来てからでも、BRTが出来てからの話でもないのだ。「増」とまでは行かなくても、「減」のスピードを緩やかなものにしなければならない新潟にとって、新潟に基盤を持たない余所者の流入は避けては通れない必要条件だ。同じ様に消滅の危機にある「地方」他所との住民争奪戦(競争)に於いて、余所者をより多く呼び入れるにはどうすれば良いのか。それは何よりも余所者が余所者として余所者のまま生活し易い環境の構築というものになるだろう。縮小時代にあっては「郷に入っては郷に従え」ではなく「郷に入れれば郷が従え」にならざるを得ないのだ。

従って嘗ての大日本帝國統治下の植民地に於ける「皇民化政策」の様な「新潟民化政策」の如きものは、新潟消滅というクライシス/カタストロフの前では百害あって一利も無い。「忠犬タマ公」(例)や「柳都」(例)や「古町花街」(例)や「旧家邸宅」(例)や「水と土の文化/芸術」(例)等々といった新潟の「御国言葉」(符丁)には一切の興味を持たず、それらに対して「それがどうした(so what?)」な人間が増える、乃至はそうした人間が新潟のマジョリティになるという未来図を受け入れられるか否か。例えば仮に古町地区全体がコリアンタウン(例)やリトルモスクワ(例)やイスラム横丁(例)の如きものになったとしても──目的地としての魅力は今よりは断然増す──表向きにでもニコニコしていられるかが試されているのである。「御国言葉」(符丁)が一切合切消滅しなければならない必要性は全く無いし、それに依存してしか生きられない者がいる事も承知しているが、しかしそれらに優先して「公共の観念や自主的な自覚が確立されなければ、思想も文化もある筈がない」(坂口安吾)のだ。

斯くして「家ネコ」(地の者)が自然減する一方で、新潟の命運は「野良ネコ」(余所者)の増加に託される。数々の場所で修羅場を潜り抜けてきた「野良ネコ」であるが故に、「血統」(血縁地縁)や「可愛さ」(愛い奴=従順)を重要視する者から見れば、目付きは悪いし素行も行儀も悪く見えるだろう。しかし行政としては、どんなネコであれ、税を払い且つ納税ネコの頭数を増やしてくれるネコこそがまずは良いネコなのである。

「みんなもネコになるがいいにゃん」「みんなもしょせんネコだにゃん」。しかしそれは「公共」の成立要件である「野良ネコ」的な精神を通して言われるものだ。「野良ネコにならない」という選択は、殆どの場合、単純に「野良ネコになれない」(反近代/反動)をしか意味しないのである。「地方」の人口流出は何故に止まらないのか。「『ここ』にいたくない」と「『そこ』に帰りたくない」と「『そこ』に行きたくない」という三重苦の逆転は、どの様な形で実現可能なのだろうか。そしてそれより遥か以前に「衰退」を回避するのに「何をしてはならないか」が問われているのだ。

=======

嘗て「週刊SPA!」の連載企画だった都築響一の「珍日本紀行」(ちくま文庫)の帯には、「旅の極意はくるくるぱあ!」「秘境は君のすぐそばにある!」という惹句が書かれている。しかし「旅の極意」の最終段階は、フィッシングの世界で「フナに始まりフナに終わる」と言われる様に、一見して「くるくるぱあ」に見えないもの、一見して「秘境」に見えないもの、即ちその土地の民が「情緒」や「伝統」や「文化」として自信満々に差し出してくる「普通」にこそ目を向け、そこにハイコンテクストな「風流」を見出し「吟味」/「賞味」する事であろう。都築響一の立ち位置は、未だ「十牛図」の如き「旅の極意」に於いて道半ばなのである。

その意味で「柳都」と「屎尿臭」をダイレクトに結び付けたブルーノ・タウトは「風流人」である。また何かにつけて文句たらたらの坂口安吾も「風流人」である。「風流」は近代精神である「批判」(criticism)の側にあるものなのだ。そしてここまでの文章は、単純に「風流人」たらんと欲する者の成せるものなのである。