【承前】

「クロニクル、クロニクル!」の「ルール」は、「ルール・1/『クロニクル、クロニクル!』は会期を1年間とする」、「ルール・2/「1年の会期のうち、展覧会を2度、名村造船所跡で行う」、「ルール・3/繰り返すこと、繰り返されることについて1年間考え続けること」の3つである。

それは学校の卒業式で交わす「10年後にまたここで会おう」という約束の様なものにも思える。その「10年後」の現実は、卒業式の日にそれぞれが漠然と/決然と思い描いていたものとは大いに違っている公算が高い。

「私は10年後には押しも押されもせぬ純粋芸術の彫刻家になり、その作品が世界中の美術館で展示される」と思っていたものが、実際の「10年後」には「今はマネキンの原型を作っている」や「今は伝統的な陶工の名跡を継いでいる」という「未来」になる事は十分にあり得る。「私は1年後も『現代美術』の人間である」もまた、現実的な「未来」に於いて極めて蓋然的なものでしかない。

====

3階の「会場」に入ると、そのフロアのゲートウェイの正面に、伊東孝志氏の「刻跡」(2008年/810✕560mm/写真 〘水たまり、息、水紋〙)という写真作品があった。ウィリアム・フォークナー「アブサロム、アブサロム!」の、クェンティン・コンプソンの科白を思い出させられもする「水たまり」と「水紋」。そして作品タイトルの「刻跡」は、同展サイトに引用されている同小説の、ジュディス・サトペンの科白を想起させられもする。

その手前に、作業台の様にがっしりと作られた「長机」があり、その上に「子供の絵」――会場マップの作品キャプションにはそうある(注1)――が置かれている。6歳〜7歳児位の子供が実際にこの場所で描いてそのままにしたものなのか、それとも別の場所で描かれたものを、その「状況」込みでここに移して来たものかは判らない。しかしそれを特定する必要も無いだろう。

(注1)同作品のキャプションは「無題/映像(産卵直後の有精卵を孵化適温38°Cで24時間温め、その後外気温ー5°Cの中、雪上に置く。12分25秒)、テーブル、椅子、子供の絵」となっている。

この「子供の絵」は何時頃描かれたものだろう。1960年代だろうか、1970年代だろうか、1980年代だろうか、1990年代だろうか、2000年代だろうか、2010年代だろうか。しかしそのいずれであっても良い気がするし、それ以前にその問いそのものが馬鹿げている。「子供の絵」は、その成立「年代」が時に極めて重要視されもする、「現代」という観念に翻弄され続ける「現代美術」とは異なるものだ。

子供が描く絵は「繰り返し」の中にある。祖父母の世代が6歳〜7歳児位の子供だった時の絵と、親の世代が6歳〜7歳児位の子供だった時の絵と、その子(孫)が6歳〜7歳児位の子供だった時の絵は、その根本に於いては「同じ」ものだ。1951年にロシア・ノヴゴロドで発掘された「白樺文書(berestyanye gramoty)」(注2)の中に含まれていた13世紀の6歳〜7歳の少年、オンフィム(Онфим)が描いたものともそれは「同じ」ものだ。個体発生は系統発生を反復する(エルンスト・ヘッケル)のである。

オンフィム「パパとぼく」/白樺樹皮にインク 13世紀

(注2)売買契約、金銭貸借、家事や家政に於ける伝言、文字の練習等の書き付けであるその「アーカイブ」は、それらが「繰り返されること」であるが故に、公文書等に書かれた年代記(クロニクル)から漏れ落ちざるを得ないものだ。

その「左横」――動線の関係で「奥」として印象付けられる様にはなっていない――に「卵割」段階で「成長」を強制的に止められた卵の映像が映っている。子供に留まる(注3)という事でもあるのだろうか。

(注3)映像中の卵は子供にすらなっていないが。

「難しい」とされる「現代美術」を見る「秘訣」というものがあるとしたら、その一つは「子供の絵」を見る如くに見るという事になるかもしれない。「現代美術」が「難しい」とされるのは、或る意味で「子供の絵」を見る者自身が子供だった頃を思い出す事が「難しい」のと似ている。

子供の頃の自分を取り巻いていた世界はどの様に見えていたのか、子供の頃の自分の時間の感覚はどうだったのか、子供の頃の自分にとって他者はどの様な存在だったのか、子供の頃の自分は何が面白いと思っていたのか、子供の頃の自分の宝物のどこが宝物だったのか。そうした諸事を全て綺麗さっぱり忘却して大人の実利の中に生きる者が「子供の絵」を見る時、「子供の絵」の「平易」な解説を求めたりもし、またそれを見た途端に「ああ『子供の絵』ね」と遣り過ごして、隣の「現代美術」を見に行くのである。

しかし「子供の絵」というアウトプットを見て、「この様な絵」・「しか」・「描けなかった」子供の頃の自分を「思い出せる」事が出来ない者は、恐らく「現代美術」からも「思い出せる」事を引き出すのは「難しい」に違いない。「子供の絵」に「自己主張」は無い。何故ならば「自己主張」をしようにも、その「自己」自体が確立されていないからだ。しかしそれは所謂「無垢」的なものでも「か弱き」ものでもない事は、自らの子供時代を思い返せば判る事だろう。

このフロアのゲートウェイに「子供の絵」があるのは、恐らく何かの「導き」なのだと思う事にした。この「現代美術」ばかりのフロアを「子供に留まった」目で見て行こうか(注4)。「誰もが子供だった」は、紛れも無く「普遍」の一つではあるのだ。

(注4)「現代美術」の「表現」として差し出される事にも、それを「現代美術」の「表現」として見る事にも飽き飽きしている。

五十絡みのおっちゃんが、子供の様に水溜りに息を吹き掛けている写真――子供がそれをやっている程には楽しそうに見えないが――を再び見て、3階を反時計回りに回った。

====

このエリアは1月25日の「クロニクル、クロニクル!」の「初日」にも訪れている。その時そこには、スライダックに弓を繋ぎ、カポックのブロックを削っている人がいた。それからそれによって出たガラを弓で小さくし、それを大きなビニール袋に入れていた。他にもう一人、マットが貼られたカポックの造形物に粘土付けをしている人がいた。二人ともこちらを一瞥し、そして次の瞬間またそれぞれの世界に入って行った。

そこには物流パレットが数枚「散らばった」形で置かれ、その「親亀」パレットの上に二回り程小さな「子亀」パレットが置かれたりもし、その上や周囲にペールや洗面器等が置かれている。それらはここで「制作」を進める為に存在しているのかもしれないが、しかし例えば造形業者の「石膏取り」の現場仕事で、この様な「不合理」な形に材料や道具置場をセッティングする者がいたら、直ちに親方は怒り出すに違いないし、場合によってはグーパンチの一つも出るに違いない。

ここで行われるのは「仕事」の体裁をした「儀式」なのである。そして「仕事」の様に見える「儀式」で思い出すのが、子供の「秘密基地」だ。「秘密基地」遊びというのは、何も日本の子供に限った話ではなく、David Sobel が “Children's Special Places: Exploring the Role of Forts, Dens, and Bush Houses in Middle Childhood” で調査報告している様に、世界各国にその例は見られ、「子供の絵」同様に「発達心理学」の研究対象にもなるものだ。

子供の「秘密基地」で行われている事は、大人世界の「まねび(学び)」という側面もある。しかし同時に、それは大人からの「観察」や「理解」が不可能なところにある「秘密」でなければならない。即ち何らかの形で「大人は知らない/大人は判らない」という形の「秘儀」性がなければならない。それが「秘儀」的であるが故に「秘密=基地」なのである。「秘密基地」は、「秘密」という形でインデペンデントな体験だ。それは大人達が生暖かく見守っている「キッザニア」の「アクティビティ(職業体験)」とは似て非なるものなのである。

このエリアは谷中佑輔氏の「秘密基地」だ。「見世物」として公開されてはいるが、その「秘儀」性故に「秘密基地」だ。従って、物流パレットも、パレットの上のものも、床に渡された綱も、ここで「出来上がったもの」ものも、全ては「秘密基地」のそれだ。ローラースケートの「儀式」、食べ物を口に入れる「儀式」、象ったものをまた象る「儀式」…。連関には「意味」があるが、それは「儀式」性に於いてである。そしてそれは、それを見る「大人」の全てが、嘗てその中で生きていたものだ。

「秘密基地」は「日常における非日常性」だろうか。否、決してそうではないだろう。「それをしてはいけません(注5)」と社会化される事が、子供にとっては「非日常」の側にある。そしてその「非日常」が「教育」を通じてドリルされ、やがて我々の知る「日常」になって行くのである。我々が生きる「日常」のシェルは、嘗ての「非日常」だ。それを踏まえて「日常における非日常性」という言葉を再吟味すれば、「日常」と「非日常」はいとも容易く反転する。

(注5)「キセイ」。

「秘密基地」遊びは、「長机」の上にあった絵の「作者」と同じ年回りの “Middle Childhood" (6、7歳から11歳位まで)に現れる。それは「日常」と「非日常」を入れ替える為の「教育」が本格的に始まり(学齢到達)、それが一旦完了する(小学校卒業)時期に当たる。社会化の過程で子供の口から発せられる「秘密」という言葉には、子供の抗いが込められているのである。

====

その童話はしばしば書店のビジネス書や自己啓発本の棚に置かれる事があるらしい。「成功者の絶対法則」や「偶然の幸運に出会う方法」や「幸運を生むタマゴ」等に混じって、「セレンディップの三人の王子たち―ペルシアのおとぎ話」(小学上級から)がそこで見つかったりもする。

クリストフォロ・アルメーノがペルシャ語からイタリア語に訳した “Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo" の冒頭部分にあるラクダの逃走とその回復譚は、或る意味で「名探偵コナン(“Case Closed"=一件落着)」に於ける推理場面の様な話なのだが、そのプロファイリングの箇所を、「源義家が糸引納豆を発見した」的な、「ふとした偶然をきっかけに、幸運をつかみ取ること」という寓意=「セレンディピティ(Serendipity)」に仕立てた(曲解した)のは、18世紀のイギリスの政治家であり小説家である第4代オーフォード伯爵ホレス・ウォルポール(Horace Walpole)である。

1754年1月28日に、ウォルポールは Horace Mann に宛てた手紙(注6)の中で、“they were always making discoveries, by accidents and sagacity, of things which they were not in quest of ..." (王子たちはいつも意外な出来事と遭遇し、彼らの聡明さによって、彼らがもともと探していなかった何かを発見するのです)と書いている。「名探偵コナン」がその様に読めるのであれば、「セレンディピティ(Serendipity)」を「コナニティ(Conanity)」としても良さそうだが、しかしやはり「名探偵コナン」からは「ふとした偶然をきっかけに、幸運をつかみ取ること」という寓意は得られるものではない。

それはさておき、いずれにせよ「意外」であろうがあるまいが、「聡明さ」 があろうが無かろうが、「もともと探して」いようがいまいが、子供の世界は「(略)出来事と遭遇し(略)何かを発見する」毎日であり、因果の法則性が内面化され切っていない――即ち「必然」というものが無い「偶然」ばかりの――その「生」自体が「セレンディピティ」的である。

(注6)http://www.gutenberg.org/cache/epub/4610/pg4610-images.html の“191 Letter 90 To Sir Horace Mann.”参照。

さても写真である。子供が最も関心を持つ写真の様態というのは、飽くまでも紙の上にプリント(焼付/印刷)されているそれという、経験から導かれた印象がある。スマートフォンを子供に渡せば、カメラアプリで撮影してその結果が液晶画面に映し出される不思議を面白がりはするものの、しかし撮影画像をより面白いものにしていこうという気は更々起こさない。絵を何枚も何枚も描く様には彼等は写真撮影しないのだ。子供にとって、写真はどこまでも身体性の延長にある物理的なものでなければならない。子供にとっての写真。それは「表現」の一意的なアウトプットとしての「像」ではなく、ハサミで切る対象として認識される「物」であるところから始まるのである。

こうして新聞折込チラシのマンションの写真と、ドミノ・ピザの写真と、ケルヒャーの高圧洗浄機の写真がハサミで切り取られ、並べられ――子供は並べる事が好きだ――、テープ止めされる。。

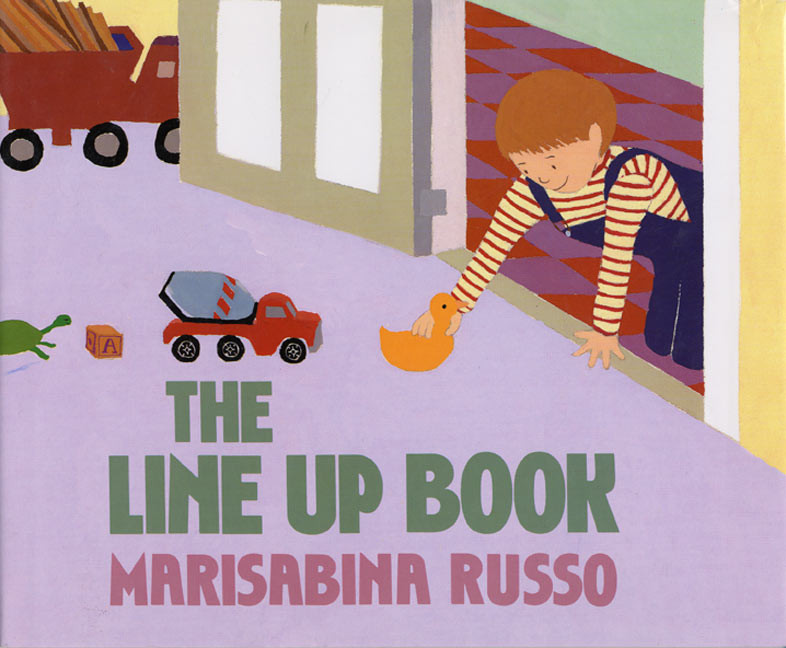

“The Line Up Book" Marisabina Russo

もしも折込チラシの中に「給水塔」の写真ばかり――それもまた子供っぽい「line up(ぎょうれつぎょうれつ)」である――のそれが入っていたら、子供はそれをハサミで切り取って「ぎょうれつぎょうれつ」させるかもしれない。

そして子供は周りの大人に、「ぎょうれつぎょうれつ」する事で現れたその面白さ(注7)を共有してもらおうとして/認めてもらおうとして言う。「見て見て」。その時「見て見て」と言われた大人が取る態度は二つに別れる。一つは子供と一緒にそれを面白がる事の出来る――子供の面白さのポイントとは必ずしも一致しなくて良い――大人。もう一つは「何をやっているの。早くかたづけなさい」と言う大人である。しかしそれでも「昨日も同じことをやったでしょ」とか「それはおともだちもやってるでしょ」と言う大人は余りいない。

(注7)「何が写っているのかということより、写真となった被写体がどういうふうに知覚されるのか、またそこに写された情報は、見る人によってどう変化していくのか、ということに 興味があります。」鈴木崇氏ステートメント。 http://www.takashisuzuki.com/statement/index.htm

鈴木崇氏が「Fictum」シリーズを東京の IMA Gallery で発表した時、飯沢耕太郎氏はそれをこの様に評した。

影をテーマにした「ARCA」、新作の「Fictum」のシリーズが展示されていたのだが、どちらも「悪くはない」レベルに留まっている。特に、京都を中心に日本の都市の光景を断片化して切り取り、3面〜5面のマルチ・イメージとして並置した「Fictum」は、発想、仕上げともに既視感を拭えない。日本の都市環境を、瓦屋根のような伝統的な素材と近代的な素材とのアマルガム(混合物)として捉える視点が使い古されているだけでなく、その並置の仕方に工夫が感じられなかった。疑いなく、一級品の才能なのだから、それにさらに磨きをかけていってほしいものだ。

子供がつまらないと思う事を、大人は決まり事の様に拘らなくてはならない。大人は辛い種族なのである。

====

「クロニクル、クロニクル!」で公開されている田代睦三氏の経歴を引用する。生年以外の西暦の部分は年齢に変えてある。

1957年 埼玉県生まれ。

24–29歳 東京・田村画廊、真木画廊、ときわ画廊、画廊パレルゴン、コバヤシ画廊、名古屋・ASGほかで個展。

48歳 「リハビリテーション-空気の裏側/草」GAW V、新宿ゴールデン街、東京

53歳 「リハビリテーション-領域I」「リハビリテーション-個人的事情」GAW VII、兵庫西脇市

56歳 「本のウラガワ/書物のオモテ『風立ちぬ』」GAW VIII、新宿ゴールデン街、東京

http://www.chronicle-chronicle.jp/tag/%E7%94%B0%E4%BB%A3%E7%9D%A6%E4%B8%89

「クロニクル、クロニクル!」の出品作品タイトルは「1985(27歳)/2013(56歳)/2016(59歳)――絵画的な風景」である(その時々の年齢を加えてある)。

「第2期」の「クロニクル、クロニクル!」(2017年1月23日〜2月19日)が始まって間もなく、その年の旧暦1月1日がやって来る。その日、1957年の旧暦1月1日以降に生まれた人間は数えで61歳になる。十干十二支が一巡し、再び1歳にリセットされる。人生の春があり、夏があり、秋があり、冬があった。そこで1回目の人生は終わり。2回目の1歳は、60年分を辿って来た1歳である。春がどういうものであり、夏がどういうものであり、秋がどういうものであり、冬がどういうものであるかを知っている1歳だ。

人生の全てを夏で止めて生き続けようとする抗いの形というものは確かに存在する。「あなたは老いてはならない」と、永遠の現在の顔をした夏という過去に留まり続けているかどうかを周囲から監視され続ける職業というものもある(例:ロック・スター、現代アーティスト)。しかし人生に四季が存在するというのはそんなに悪いものだろうか。一旦冬を経ないと、新たな春は巡って来ないのではないか。

「クロニクル、クロニクル!」に於ける田代睦三氏の作品の現れは、氏の夏を知っている身には感慨深いものがある。それは「リハビリテーション」(回復)の時代をも越えて、新たな春の=新たな子供時代の予感がする。1歳とは未来の別名である。そして2回目の1歳は、未来が死へ向かうベクトルの上にある事を自覚する。

半分塗り潰された堀辰雄の「風立ちぬ」、2011年3月11日に水を被ってラッピングされた過去作、内から外へと向かう長いビニール・ホースを流れる水、黒板に転写されたツイート書かれた呟きと床に散らばる白墨、天井から垂れ下がった電気コード、窓際の折り畳み椅子…。こうしたものの一々に眉間を寄せて相対する事も無かろう。そうしたものの間を、ビニールホースの為に開けられている窓から風が通って行く。Le vent se lève, il faut tenter de vivre. 風立ちぬ、いざ生きめやも。

やがて2回目の1歳を迎える者が手掛けたもの。夏の人が何としてでも入ろうとする美術館/美術史(それらは夏の人が好きだ)には恐らく入らないもの。

幸福だとか何んだとか云うような事は、嘗てはあれ程おれ達をやきもきさせていたっけが、もう今じゃあ忘れていようと思えばすっかり忘れていられる位だ。

====

ハンス・クリスチャン・アンデルセンのフェアリーテール「天使(Englen)」。その冒頭は「よい子が死ぬたびに、神様のお迎えの天使がこの世におりてきて…(Hver Gang et godt Barn døer, kommer der en Guds Engel ned til Jorden ...)」と、死んだばかりの子供に天使が話し掛けるところから始まる。

死んだ子供は自分が一番好きだった場所に天使と一緒に行き、そして花を集めて神様――19世紀のデンマーク(デンマーク=ノルウェー)人アンデルセンの書くこの「神様」は、キリスト教の「神様」だろうか、北欧神話の「神様」だろうか――のところへ持って行く。その道すがら、天使は自分の正体を明かす。そしてその死んだ子供もまた天使になり、死んだ子供を連れてくるのだと神様から告げられれる。

「天使」は、アンデルセンの友人の娘が幼くして死んでしまった事を切っ掛けにして書かれたともされる。まだ乳幼児の死亡率が極めて高かった時代だ。それは当時の人間にとっては極めて当たり前の現実だった。19世紀に於いても尚、何時死ぬかも判らない子供は、その将来が極めて蓋然的なものだったが故に、それを期待しようもなく、未だ未来を表象するものではなかった。少産少死が可能になる環境になるに至るまで、死は常に傍らにあり、生と死の距離は余りにも近かった。

アンデルセン童話やペロー童話と並び称されるグリム童話には「死」のテーマが多いと言われる。しかしグリム兄弟やアンデルセンやシャルル・ペローが拾い集めた民間伝承が成立し伝えられて来たのは、例えば17世紀イギリスのピューリタンの聖職者であり “A token for children: Being an exact account of the conversion, holy and exemplary lives, and joyful deaths of several young children(子供に語り残す話:くわしい回心の記録。数人の子どもたちの気高く模範的な生涯と、その喜ばしい死)" という「児童書」の著者ジェームス・ジェインウェイが嫌悪した世界だった。

荒木悠氏の「永遠の現在」。死んだクジラだけの映像と、死んだクジラとそれに群がる若者の映像の二重映し。そのいずれが「先」でいずれが「後」なのかは判らない。その「先」と「後」の間にどれ程の時間が経っているのかも判らない。いずれにしても群がる若者が不在の映像がある。彼等はどの様にこの画面を去って行ったのだろう。画面の右側に去って行ったのか、左側に去って行ったのか。

アクシデントで死んだクジラの「永遠の現在」にしても、1匹/2匹の蝿がアクシデントで航空機の三重窓から出られなくなった「Fly」にしても、それらを前にしてどの様なフェアリーテール――生と死を語る物語――を、アクシデントと隣り合わせにいる子供に語る事が出来るだろうか。それは他ならぬ語る者の生死観を伝える事だ。

むかしむかし、あるところに、いっとうのくじらがおりました。……

====

この階を反時計回りに回って来て、その一筆書きが終わるところに持塚三樹氏の絵があった。流し台の上にも何かがあった。やがてこの階の一周を終えようというその時、この階を伊藤孝志氏から時計回りに回って見たら、ここにある持塚三樹氏はどの様に見えるだろうかと思った。それは子供の絵の直後に持塚三樹氏があるという事になる。

ヴァンジ彫刻庭園美術館の2012年の個展の作家紹介にはこう書かれている。

持塚三樹(1974-)は、意味が定まる前のかたちや、光や空気の移ろいを豊かな色の層を重ねて描き出し、意識に残った日常のイメージの抽象的な残像をキャンバスに定着させます。深い森に差し込む光、陽光のもと鮮やかに浮かび上がる草花は、目に見えない空気感をたよりに、記憶のなかをたぐりよせながら描かれた情景です。折り重なる草花や木々の枝によって分割された色面から幾何学文様が生まれ、画面に配された人物や小動物のシルエットからその隙間の空間が広がります。作家の視点は常にものごとの区切りの曖昧さをとらえ、誰もが共有できるイメージや言葉の中間的なあり方を探ります。

http://www.vangi-museum.jp/kikaku/121103.html

現在の「作風」に至る「前」の氏の絵を、ネット検索で見る事が出来る。それはこの解説文が必ずしも、或いは悉く当て嵌まらないものだ。ピエト・モンドリアンの木から水平/垂直線に至る「変化」の過程は良く知られている。持塚三樹氏の「変化」の過程は如何なるものであろうか。それは果たしてイメージ上の「変化」に留まるものなのだろうか。

子供の絵にイメージ上の「発達」を見るとして、その「発達」に大いに関係しているのが体の使い方の「発達」である。

描画に際して、最初は肩の関節を軸にした描き方。次に肘を軸にした描き方。その次に肩と肘を同時に使う描き方。それからそこに手首の動きが加わった描き方。そして指先の関節を「自在」に使える様になるのである。

2000年代までの持塚三樹氏の絵の描き方は、明らかに指先の関節が主となるものだった。その筆は親指と人差指と中指の “tripod" で保持されていただろう。換言すれば、それは「大人」の筆の持ち方だ。それ以外の保持の仕方で――例えば乳幼児の描画の初期段階に於ける様な、肩関節の回転のみを使い、筆はグー(cylindrical)持ちで――その絵を描こうとしても到底無理だ。

しかし2010年代になって、氏は――結果的にであったとしても――こうした「大人」の筆の持ち方から離れた様に思える。今の氏の絵は、「大人」の筆の持ち方――即ち指先と手首の関節のみで―ー描けるものではない。氏の筆使いは2000年代と2010年代では明らかに変わっている。描画に際して多く使う関節や筋肉も、根本的に変わっているだろう。或る意味で、それは子供へのフィジカルな「退行」であり、子供の「繰り返し」である。

絵画に於ける再現性(representation)が現実的なものになるには、親指と人差指と中指の “tripod" で保持された筆の持ち方でしか実現化されないとも言える。絵画の起源論争にしばしば引っ張り出されるこの女性すら、既に “tripod" なのである。グー(cylindrical)では影をトレース出来ない。

目に見えない妖精は鏡にも映らなければ影も生じない。その様な意味の事を、非合理が世界から排除されつつあった時代の人であるギュスターヴ・クールベが言った様な気がする。

持塚三樹氏の筆使いの「退行」から見えるものは何だろうか。

====

דער מענטש טראַכט און גאָט לאַכט.

イディッシュの諺(Der mentsh trakht un Got lakht.:Man Plans and God Laughs:人は計画し神は笑う)

らいねんの こといへば おにがわらふ

京都・上方いろはかるた

明日ありと 思う心の仇桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは

伝親鸞

我々が良く知っている「現代美術」というシステムが1年後にも存在しているという信憑。それ故に美術館もギャラリーも1年後の計画を立てる事が可能になる。しかしその様な信憑は、神の笑いによって、鬼の笑いによって、嵐が訪れた如くに吹き飛ばされているかもしれない。確かに1年後は現実的ではないかもしれないが、ならば盛って100年後ならどうだろう。

「明日ありと思う心」が「現代美術」を辛うじて支えている。明日も美術館はある。明日もギャラリーはある。明日も美術市場はある。明日も美術史はある……。そうしたものの「価値」への信憑は、手許にあるこの紙切れや金属片で、いつでもあらゆる商品と交換が可能だと思われている貨幣という共同幻想と同じだ。そしてそうした共同幻想から完全に身を剥がして「現代美術」が生き残って行ける可能性は限りなく少ない。

子供はこの世に美術館やギャラリーが無くても日々ものを作っていける。100年前もそうだったし、1万年前もそうだっただろう。日々の繰り返しから何かを発見して行く実践でしかないもの。後にも先にも実践でしかない存在としての子供。その実践によって、自分の存在を日々自分で創造する子供。それが彼等の「未来」の在り方だ。

「1年後にまたここで会おう」。その1年後、このフロアの人達はどの様な実践主体になっているのだろうか。そしてそれを見る者もまた。

【一旦了】

3月29日追記

田代睦三氏から以下のツイートがされた。

ツイートを黒板に転写したのではなく、黒板に書いたものをツイートしたのです。…一応ね。

— 田代 睦三 (@tashpo) 2016年3月29日

「転写」は事実誤認であり、従って当該箇所を「黒板に書かれた呟き」に変更させて頂いた。作家及び関係者の方々にお詫び申し上げます。