Somebody stole my gal

Somebody stole my pal

Somebody came and took her away,

She didn't even say she was leavin';

The kisses I loved so,

She's getting now I know

And gee! I know that she

Would come to me if she could see

Her brokenhearted lonesome pal

Somebody stole my gal.

"Somebody Stole My Gal(誰かが俺の女を盗った:1918年)" という曲がある。"Leo Wood(レオ・ウッド 1882〜1929)" という20世紀初頭に活躍したアメリカのポピュラー音楽作曲家によって作曲された、恋人を奪われた男性の「悲しみ」を表現する楽曲であり、1935年(昭和10年)にはディック・ミネが「君いずこ」という題名で、自らの訳詞による歌唱でカバーしているものの、戦後日本に於いては、それをアメリカのジャズ・トロンボーン奏者 ”Pee Wee Hunt(ピー・ウィー・ハント 1907〜1979)" がディキシーランド・ジャズ風にアレンジしたもの(1954年)のみが専ら知られる事になった。

ここではその「ピー・ウィー・ハント」のオリジナルではなく、1954年の「インプロービゼーション」まで忠実に「完コピ」された2012年の「陸上自衛隊中央音楽隊」による演奏の動画を敢えて貼っておく事にする。動画を再生した瞬間から、それが多くの日本人にとって非常に「有名」な曲である事が知れるだろう。しかし日本人が受けるその楽曲の印象からは、「恋人を奪われた男性の『悲しみ』」はもとより、決して「アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ(「ディキシーランド」)」の風景も浮かびはしない。この楽曲には、「ビリーボーン楽団」によるアレンジや、「ディーン・マーティン」の歌唱等による多くの他バージョンが存在するものの、日本人にとってこの楽曲は「ピー・ウィー・ハント」のアレンジ以外であってはならないのである。

約1世紀前に作曲された「男の失恋」を歌う「アメリカ」のポピュラー音楽を、「戎橋のグリコ」から「通天閣」位までの全長1キロ程の「大阪」を表象する「ホンワカパッパ ホンワカホンワカ…(関西人による擬音化)」な「ホンワカ」音楽としてしまう「換骨奪胎」がここには存在する。「完コピ」であっても、或いは寧ろ「即興」すら律儀にトレースしてしまう「完コピ」であればある程、彼我の間に存在する非対称性を埋めるどころか、より浮かび上がらせてしまう。

「陸上自衛隊中央音楽隊」による演奏が始まった瞬間から、聴衆が求めるのは「テレビのまま」であり「テレビから外れない事」である。「テレビ」から少しでも外れれば「瑕疵」と取られてしまう様な「即興」というのも辛い。恐らく「オリジナル」の「ピー・ウィー・ハント」は、レコーディング直後からその演奏スタイルに絶えず変更を加えている筈だ。「来日アーティスト」の演奏が、日本の客席が心密かに期待している「最初の音源」のものとは常に異なっている様に。しかし「完コピ」の立場にある者には、或いは「完コピ」をこそ求められる立場にある者にはそうした「裁量」を持つ権利は存在しない。カラオケでは「本物」が歌わなくなって久しい「本物そっくり」である事が求められ、日本全国の「ギター少年/少女」を始めとする所謂「ロック少年/少女」は、「オリジナル」の「最初の音源」を細部の細部まで忠実にトレースし、「1972年のリッチー・ブラックモア(例)」を反復し続ける事を良しとする。それは「典型」として永久に保存されるものの、しかしその「典型」は、「小京都」や「戸越銀座」の如き「遠隔」的「周縁」からの「観察」に基づく「解釈」の産物である。そして日本の「リッチー・ブラックモア(カタカナ)の 『スモーク・オン・ザ・ウォーター(カタカナ)』(例)」や「国技館すみだ第九を歌う会の『フロイデ(カタカナ)』(例)」もまた、何処かで「ピー・ウィー・ハントの『サムバディ・ストール・マイ・ギャル(カタカナ)』」と同程度に、コンテクスト的な「換骨奪胎」なのであろう。

-

-

- -

-

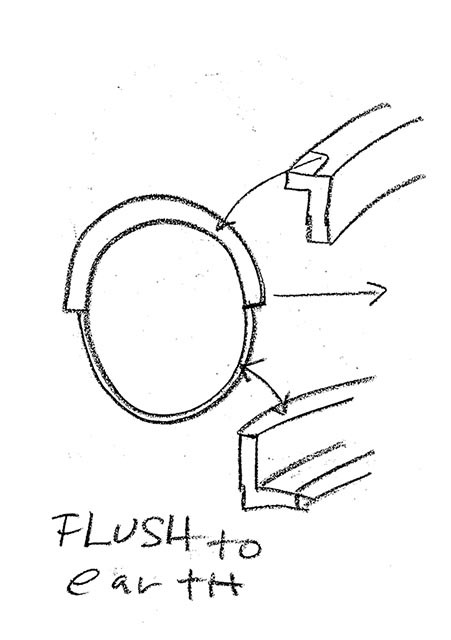

心に迫るような圧倒的な空気感に思わず息を飲む「ロイヤル セントヨーク」の大聖堂。800年以上も前から英国で愛され続けている歴史ある大寺院「ヨークミンスター」の洗礼を受けた荘厳かつ正統な場所。高さ18mの天井に高らかに響き渡るトランペットのファンファーレ、8人の聖歌隊による賛美歌、正面のステンドグラスが放つ極彩色の光に導かれ誓い合うふたり。そして全ての音が止んだ瞬間に訪れる静寂の深さ。本物だけが持つ厳粛な雰囲気の中で粛々と行われるセレモニーは、列席者の心にも深い感動を残す。

静岡県静岡市駿河区寿町の街並みに建つ結婚式場「ロイヤル セントヨーク」(2005年竣工時撮影)

ヨークミンスター周辺

「ハウステンボス」の様に、周囲を全てヨークの街並み風に変えてしまえば、幾らかでも「滋味」は回避出来ただろうか。しかし「ハウステンボス」自体が、「ホテル挙式の牧師」の如くに極めて「滋味」の対象ではあるのだ。

-

-

-

- -

-

-

昭和40年(1965年)に大阪府門真市に本社を置く松下電器産業(現パナソニック株式会社:当時の国内ブランド名「ナショナル」)が発売したテレビ「嵯峨」は、所謂「家具調テレビ」ブームの先駆けとなった。

尺八の音に乗せて、京都府京都市右京区嵯峨野と思しき「竹林」から始まる昭和40年のテレビ CM には、「日本伝統の優雅な美しさを見事に盛り上げたナショナルテレビ『嵯峨』。ウォールナットの肌合いを活かしたディザイン。黄金シリーズの高性能。ナショナル人工頭脳テレビ『嵯峨』は通産省選定のグッドディザイン商品です」のナレーションが被せられ、「コッテコテ」に盛られた「ギャグ」の出現数を是とする「吉本新喜劇」を思い出させもする「盛り上げた」という言葉が、ここでは「ディザイン」上のプラスイメージを表すものとして使用されている。そしてその「盛り上げた」を、昭和40年の「通商産業省」は「グッドデザイン」とするのである。

大阪を始源とする「家具調テレビ」という日本独自の進化形態もまた、「西洋科学技術」の「換骨奪胎」である。襖に畳の部屋が「居間」のスタンダードであった頃のテレビは、住環境の「闖入者」的存在だった。今でこそ「和室」に「ビエラ」や「アクオス」や「ブラビア」でも全く違和感は感じないが、しかしそれは、馴致によって感覚が鈍麻したからであるとも言えなくは無い。「『和室』に『ビエラ』」を一歩「引いて」見れば、それは未だに「『静岡の街並み』の『ゴシック建築』」の様なものに見えるだろう。しかし昭和30年代にテレビが最初に日本家屋の「居間」に現れた時、確かにテレビは誰の目にも「『静岡の街並み』の『ゴシック建築』」だった。

日本に於ける民生テレビの初期の仕様には、画面の前に観音開きの扉が付いていたりもしたが、これは「仏壇」に替わる「異界」への入口として、テレビが生活の中に入って来たという経緯が関係している。テレビは「置換」の対象であり、その結果「仏壇」もまた「置換」の対象となる。「仏壇」の扉と同じ様式の扉を備えていたテレビ(昭和40年代に至るも学校のテレビにはそれが装備されていた)は、やがて劇場や映画館を彷彿とさせる「幕開け」と「幕引き」の儀式を伴う「繻子」の「緞帳」に置き換えられたが、それもまたテレビという「闖入者」を迎え入れる為の試行錯誤の一つの形と言える。

「家具調テレビ」はそうした試行錯誤のひとまずの完成形になる。テレビ受像機が像を結んでいない間、テレビは受像機である事を止め、「天童の王将駒」や「日本人形」が置かれたりもする「置台」という「家具」に「擬態」する。「家具調テレビ」は「コノハムシ」や「ナナフシ」の様なものなのである。「日本伝統の優雅な美しさを見事に盛り上げた」技術の全ては、それによって「テレビ」という「西洋科学技術」を「現す」のではなく、ひたすら「隠す」為にある。テレビ CM の中の「嵯峨」には「電源」が入れられていない。その宣伝はテレビの「家電」としての機能を決して見せず、専ら「家具の擬態」を売る為にこそ存在する。

「ゼネラル」社による「テレビはもう芸術品です」というのは、「番組」が「芸術品」である事を意味してはいない。東京(ソニー)の「テレビ」は「西洋科学技術」である「ソリッドステート」が前面に出されるが、大阪(松下)の「テレビ」では「人工頭脳」は二の次である。そして昭和40年代前半の日本の市場は、時に「ルイ14世(カナ交じり)」と「隷書」で表現された「王朝」で表されもする、「テレビの機能も備えた『置台』」である「芸術品」=「家具の擬態」を圧倒的に支持したのである。

-

-

- -

-

例え何があろうとも、関西ではその高級イメージが揺るがない「阪急」ブランドの、「阪急電車」の多くの車輌の車内は、「家具調」的「木目調」の化粧板が施された「昭和」的な「高級」が未だに残っている。その「阪急電車」の車内や駅掲示板に、2013年11月から貼り出されている吊り広告、ポスターがある。

「皇帝ナポレオンの愛と生涯を、ミュージカル化。100周年に宝塚歌劇が総力を挙げてお送りする超大作」という触れ込みの「宝塚歌劇団・星組公演/眠らない男・ナポレオンー愛と栄光の涯(はて)にー」(宝塚大劇場公演 2014/1/1〜2/3、東京宝塚劇場公演 2014/2/14〜3/29)の告知である。

当然ここから想起されるのは、「ジャック=ルイ・ダヴィッド」の「アルプスを越えるナポレオン」(1801年)と「皇帝ナポレオン1世と皇后ジョゼフィーヌの戴冠式」(1805-07年)の二葉の絵画作品である。そして「日本現代美術」に些かでも明るければ、ここから即座に「森村泰昌」という名前を思い浮かべるかもしれないし、更にそこに "photo by Leslie Kee" の文字列を認め、「レスリー・キーってこういう事をやっちゃう人なんだ」という感慨のおまけ付きという物件でもある。

おまけの「レスリー・キー」はどうでも良いとしても、改めて「宝塚」にこれをされてしまうと「かなんわ」である。「人種」も「民族」も「ジェンダー」も全てすっ飛ばすというのは、100年前から「宝塚」が連綿と行ってきた事であり、しかもそれは「扮装」の段階に留まらず、「独自の解釈」で「エンタテイメント」にまで仕立て上げ、その上で365日「外国人」に囲まれて生活しているブラジル日系人が「何処から見ても外国人」と言ってしまう「完成度」の高さを誇り、しかも「ライト」「コア」を問わず、それを「憧れの対象」とする極めて多くの熱心な「ファン」の形成にまで至っている。100年の歴史を誇る「宝塚」にとって、「『ジャック=ルイ・ダヴィッド』になる」事などは極めて「通常業務」の範囲内にあり、多くの「美術」の参照先が「宝塚」も属する「エンタテイメント」産業である以上、「宝塚」の全体から引き出されるものは「美術」よりも遥かに広範で豊富であり、その点で全く「かなんわ」なのである。

「えっ 全員女性?? 宝塚歌劇団 世界の反応」ジパング

http://jipangnet.blog.fc2.com/blog-entry-26.html

-

-

- -

-

「ピー・ウィー・ハント『による』吉本新喜劇のテーマ」、「静岡市駿河区寿町の大寺院『ヨークミンスター』の形をした結婚式場」、「『オランダ』風の街並みを持つテーマパーク(ハウステンボス)」、「ホテル挙式の『牧師』」、「日本伝統の優雅な美しさを見事に盛り上げた『西洋科学技術』の家具調テレビ」、「『黄色人種』による『白色人種』劇としての宝塚」。しかし「仏教伝来」以来の日本人にとって、そうした「換骨奪胎」は「体質」的なものであるとも言え、或いは「換骨奪胎」という名の「ちぐはぐ」こそが、「日本文化」の説明原理となり得るかもしれない。