【枕1】

毎年8月16日に点火される五山送り火の左大文字(大文字山)を正面に見る形で、西大路を北上する205系統京都市バスは、「北野白梅町」バス停を過ぎると「西大路一条」交差点を越える。平安京の時代では、一条通は「洛中」(人界)と「洛外」(魔界)を隔てる境界に当たる。

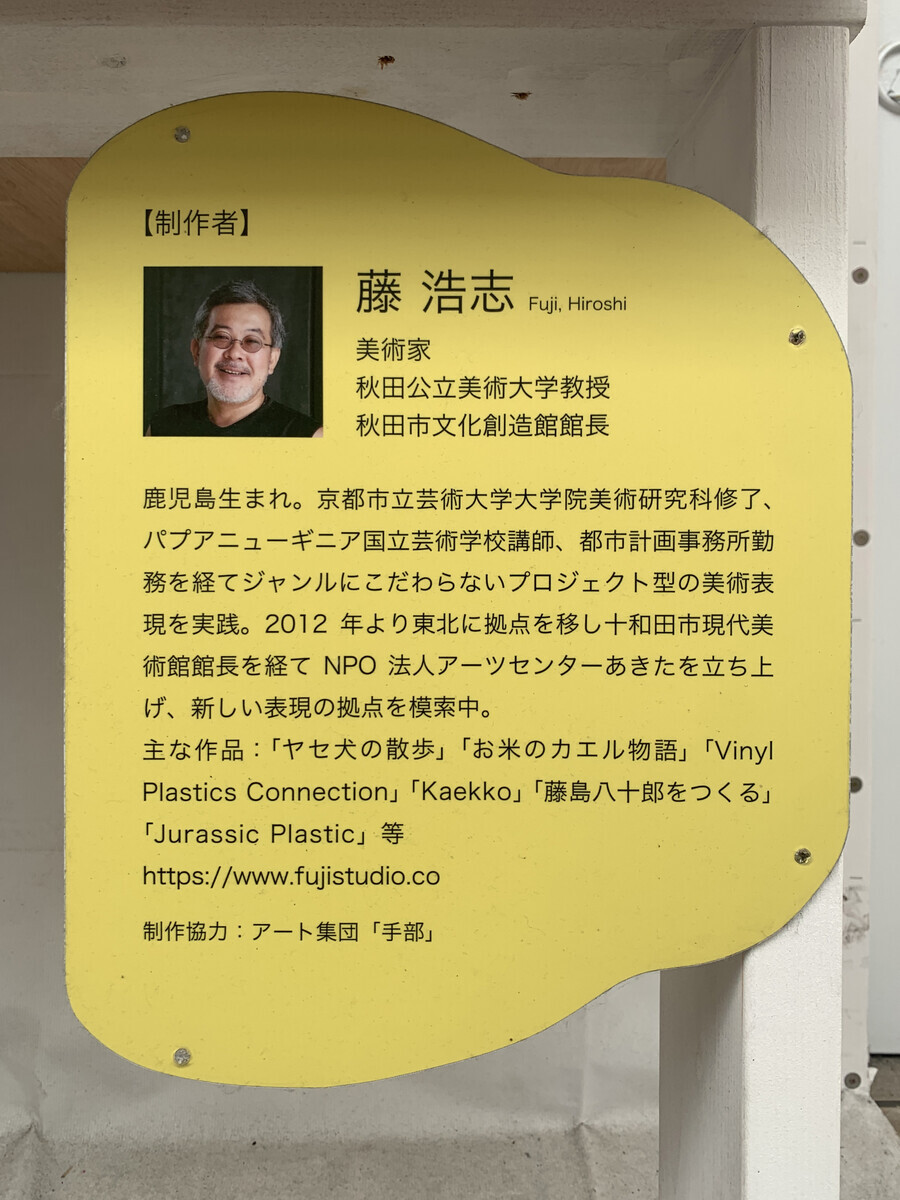

京都アスニー(京都市生涯学習総合センター)の平安京復元模型(縮尺1/1000)。画面奥の緑色が始まる辺りが、平安京の北限(一条通)になる。手前中央左の「西寺」から左に3本目(西堀川小路)と4本目(野寺小路)の中間位置に当たるのが現在の「西大路通」(一条通付近で、ほぼ「野寺小路」と重なる)であり、その先の衣笠山の麓に「立命館大学」衣笠キャンパスがある。

一条通の妖怪。真珠庵蔵『百鬼夜行絵巻』(部分)

葵祭、祇園祭、時代祭と共に、現在の京都の「四大行事」の一つとされる五山送り火の始まりには諸説あるものの、大陸から切り離されたこの極東の連なった島で、ダーウィンフィンチ的に独自「進化」した信仰/信憑をベースにしたものである事に間違いはない。

日本の「敗戦の日」が、日本に於ける民俗信仰=祖霊信仰と、中国を通過した「仏教」の習合的習俗である「盆」(月遅れ盆/農閑期)と重ならなければ──例えばナチス・ドイツの降伏(5月8日/1945年)やイタリアのそれ(9月8日/1943年)と同じ様な季節にその日があったなら──この国の「敗戦の日」は相対的に幾分かは「近代」寄りの「乾いた」ものとして受容されていたのかもしれない。

幸か不幸か「盆」と重なってしまった日本の「敗戦の日」に纏わり付いてしまう「情緒」は、ややもすれば戦争に対する「構造」的アプローチを蔑ろにしてしまう。「情緒」は「被害感情」を直ちに生むベースには成り得ても、それ自体には「加害責任」という他者認識を介した「論理」の階梯にジャンプさせる力を有しない。

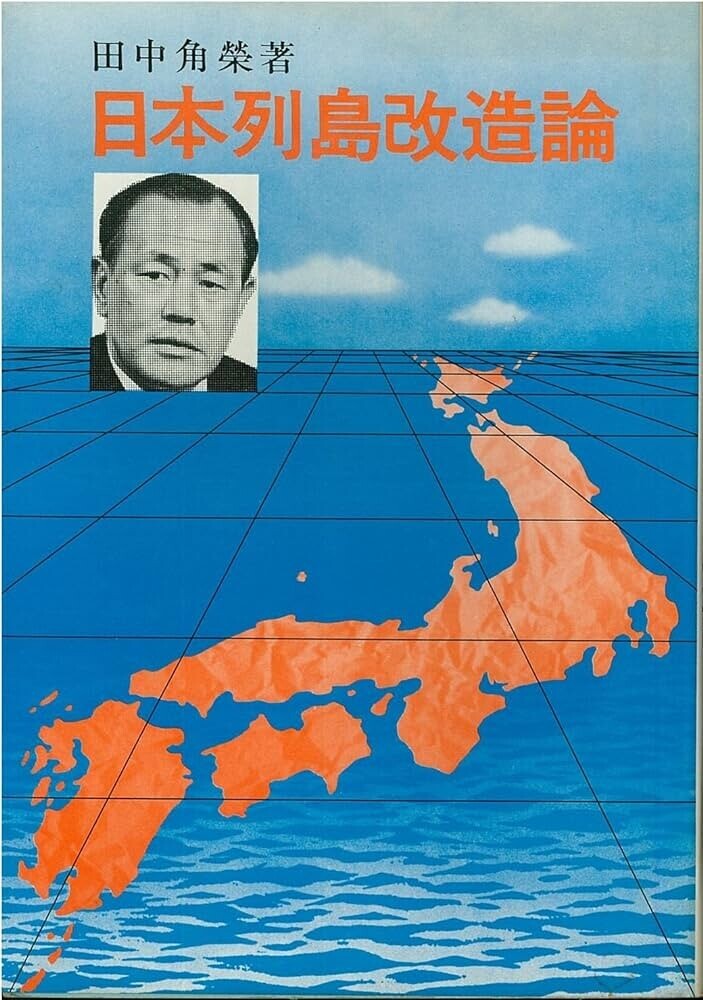

山を丸ごと「キャンヴァス」とする、スペクタキュラーな「情緒」である五山送り火は、「情緒」の大イベントであるが故に、近代に入ると数々の慶祝行事にも利用される。日清戦争の勝利(1895年4月)(注1)に湧く京都(注2)を、同戦争中に滞在していた大本営のある広島から東京へ還幸中に立ち寄った(注3)明治天皇に見せる為、1895年5月15日に「祝平和」の文字が如意ヶ嶽(大文字山:右)に灯されている(注4)。

広島大本営。左の建物は昭憲皇太后御座所。中央奥は広島城天守。

(注1)下関港講和条約により、清国から二億両の賠償金と台湾、澎湖諸島、遼東半島の割譲を得る。

(注2)当時の京都は、第4回内国勧業博覧会(次回の大阪開催の第5回内国勧業博覧会で「琉球蔑視」の所謂「人類館事件」が起きる)、平安奠都千百年記念祭、平安神宮創建、京鵠鉄道の認可、市街電車の開通、琵琶湖疏水の完成と蹴上発電所(水力発電)による市内への電力供給等で気分的な高揚感の中にあった。一方で、「日清戦争勝利」の熱狂の裏で進行する、遼東半島返還を勧告された三国干渉は、一般国民には伏せられていた。

(注3)広島の大本営も天皇が出発したその日に京都に移っている。広島に一時大本営が置かれていたのは、「中国大陸」の前線に近いという理由によるものだった。「戦時大本営条例」(1893年)の第一条には「天皇ノ大纛下ニ最高ノ統帥部ヲ置キ之ヲ大本營ト稱ス」とあり、それは天皇の直属機関である事を示している。

(注4)「丸太町、荒神口、二條、三條其他の各橋上及び御苑内等には市民群衆し、孰(いづ)れも手を額(ひたい)にして歓賞(かんしょう)し帝國萬歳の聲湧(こえわく)が如くなりしぞめでたき」京都日出新聞(現京都新聞)1895年5月17日付。因みにこの「荒神口」の橋(荒神橋)では、後の1953年に所謂「荒神橋事件」が起きている。

1905年の6月1日と11月26日には、日露戦争の日本海海戦勝利と戦争終結の祝賀の点火もそれぞれ行われている。1943年と1944年は本土空襲が現実のもの(→灯火管制)になり、また篝火に使用する物資の不足等も相俟って「送り火」ではなく、白シャツ姿の第三錦林小学校(如意ヶ嶽山麓)の児童400人とその他一般人400人の計800人が人文字の「白い大文字」を作り、ラジオ体操で「英霊」を弔った事もある(注5)。

(注5)「送り火は若き力で 大文字に描く『人文字』」京都新聞1943年8月17日付

北野天満宮に近い「北野白梅町」バス停で、誰一人として降車しない車内のツーリストの目的地は金閣寺なのだろうか。混み合う車内を降車扉である前ドアまで移動し──京都市バスは後払いシステム──、西大路が北大路へと右に90度曲がり始める「わら天神」バス停──「金閣寺道」バス停の一つ手前──で降りる。

「洛中洛外図」(上杉本:国宝)では、金雲から顔を出す平野神社と龍安寺と北野天満宮に囲まれた「見えない」場所へと向かう。エスタブリッシュメントの所有物である屏風絵に於ける金雲は、社会階級の「境界」表現でもある。俯瞰としての「洛中洛外図」を見る階級にとって、金雲に隠された生は「省略」(「等閑」)に値するものだ(注6)。その金雲の下を衣笠山/龍安寺の方向に向かう。80年目の夏はこの上なく暑い。

「洛中洛外図」上杉本 左隻部分(第四扇、第三扇部分:伝狩野永徳)

神戸大空襲(1945年6月5日)

(注6)空爆の視線に於ける暴力と金雲表現の視線に於ける暴力の相似性は、「洛中洛外図」をイメージソースの一つとした会田誠の「紐育空爆之図(戦争画RETURNS)」にも表されている。

ーーーー

【枕2】

夏は暑い。確かにそれは昔からそうだった。しかし少なくとも昭和の頃は、ハンディファンやネッククーラーや空調服や日傘といった商品が、必需と思われる様な「猛暑」や「酷暑」、或いは「熱波」(Heatwave)という語が、公的機関レベルで日常化するまでの暑さでは無かった様な記憶がある。エアコンの無い生活というのは、日本ではいざなぎ景気(昭和40年代前半)までのスタンダードだった。しかし今では熱中症を避ける為にも、エアコンは最低限レベルの「生活必需品」の位置を獲得している。子供や老人のいる場所でエアコンを稼働させない者は、令和の世にあっては「虐待」の誹りすら受けてしまう。

井戸水(水温14度〜16度)で冷やした西瓜、団扇や扇風機、そして日陰やすだれや風鈴で1年の1/4を過ごせた生活というのは、今では「時代考証」の対象にさえなっている。過去と現在のそうした相違は、当然の事ながら心理的なファクターに全面的に関係するとは思えない。しばしば聞こえる「観測史上初」という定量性に基づく表現もされる暑さだ。

日本の気象庁は、今夏(2025年夏)の日本の気象を「平年比2度余も高い」とした。国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)が、1988年に設立した政府間組織である「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)は、2023 年に "Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems"(「1.5°C の温暖化が自然と人間のシステムに与える影響」)というレポートを出した。この「1.5°C」というのは、産業革命時からの温度上昇を指す。

“Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems”(PDF)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_Chapter_3_HR.pdf

一方で NASA(National Aeronautics and Space Administration:アメリカ航空宇宙局)もまた同年に、"NASA Clocks July 2023 as Hottest Month on Record Ever Since 1880"(「NASA、2023年7月を1880年以降の観測史上最も暑い月と予測」)というリリースを出している。それへのリンクを貼る NASA の X 公式アカウントにも掲載された "Climate spiral"(「気候スパイラル」)アニメーションは、1880年代頃から漸次的に──特に1980年代から急激に──温度上昇をしている事を伺わせているが、一方で目を引くのは第二次世界大戦の頃(1940年代)に、1990年代レベルまで一旦平均気温が上がっている(+0.4°C程度)ところにある。果たして戦争と気候変動に因果関係はあるのだろうか。

昨今は、こうしたエビデンスに疑念を抱く者も多く、「『気候変動』は存在しない」という声も、覇権国のトップからも聞こえてきたりする(注7)。であれば、この未曾有の暑さは何者かによる「陰謀」(注8)なのだろうか。或いは何かしらの「兵器」によるものなのだろうか。この暑さが「陰謀」(情報戦)や「兵器」がもたらしたものであるならば、今はすっかり「戦時下」なのか。

(注7)その煽りを受けて、NASA もまた変質を余儀なくされている。「2.0」のドナルド・トランプによって送り込まれた NASA 長官(暫定)ショーン・ダフィー(Sean Duffy)は、「トランプ大統領の指導の下、NASAの宇宙探査という主要な使命が復活する。DEIも気候変動ももういい。月へ戻ろう。」と自身の X にポストした。トランプの「庭」であるメディア、フォックス・ビジネスでは「宇宙戦争」に言及し、2030年の月面原子炉計画を発表。宇宙に於ける「アメリカ・ファースト」を推進するトランプを称賛した。「宇宙を制する者は世界を制する」というダフィーの言は、新たな大航海時代の始まりを告げるものでもある。

(注8)2025年9月23日、ドナルド・トランプは国連総会での演説で、「この『気候変動』は、私の意見では、世界に対してこれまで行われた最大の詐欺行為だ」(“This ‘climate change,’ it’s the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion,”)と述べ、「国連をはじめとする多くの機関が行った予測は、多くの場合、根拠の薄いもので、どれも間違っていた。愚かな人々によって立てられた予測であり、彼らは自国に莫大な損失を与え、自国に成功のチャンスを与えなかった。この環境詐欺から脱却しなければ、あなた方の国は破滅するだろう」(“All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don’t get away from this green scam, your country is going to fail.”)と続けた。政界デビューする前のトランプは、「気候変動論」は「中国の陰謀」であると明言していた。

「尤もらしい『真実』」且つ「わかりやすい『ナラティブ』」が、扇動を介して蔓延する時代というのはこれまでにも幾つも存在した。それは「右」であるか「左」であるか等の「信念」を問わない。そしてそれは、多くの場合カタストロフな結末へと至らせるというのが、「歴史」を重要視する者の見方であるだろう。

スラヴォイ・ジジェクの “Against Progress"(注9)に於ける言い方を借りれば、クリストファー・ノーランの映画「プレステージ」の冒頭部、トリックを駆使して「観客」の目からは全く見えない様に、「つぶれた鳥」(“squashed bird" : Slavoj Žižek)と「生きた鳥」を素知らぬ顔で入れ替えていく、詐欺師の風貌と語り口をしたマジシャンは、その死体を「鳥かご単位」で増やしていく。況してや2025年というのは、ナラティブ(マジック・ショー)を確からしいものにするトリックを、いとも簡単にイメージ化してくれる生成AIの只中にあるのだ。そして「プレステージ」やハンス・クリスチャン・アンデルセンの「皇帝の新しい服」(“Kejserens nye klæder":「裸の王様」)の様に、そのトリックに引っ掛からないのは、“He killed it"(「彼は鳥を殺した」) や “Men han har jo ikke noget på"(「でもあの人は何も着ていないよ」)と叫ぶ、ナラティブの「外」にいる「たった一人」なのである。低廉な「マジック・ショー」のマジシャン──しかも余り上手くない(上手くても問題だが)──が喝采を浴びる中にあって、「気候変動はある」(例)という言葉が、「ひそひそ話」化せざるを得ないリスクをもたらすかもしれない時代に我々はいるのだ。

(注9)Slavoj Žižek “Against Progress" 2024:邦訳「『進歩』を疑う」NHK出版・早川健治訳 2025

====

衣笠山の麓にある立命館大学衣笠キャンパスの「立命館大学国際平和ミュージアム」(「アカデメイア立命21」内)に到着する。この建物は何かに似ていると思っていたところ、程なく「斎場」という語が浮かび上がってきた。「斎場」というのは、「他人の死」──“D'ailleurs c'est toujours les autres qui meurent."(「されど死ぬのはいつも他人ばかり」)──を介して「此岸」での「社交」が行われる、「人界」と「魔界」の境界でもある。

入口を入ると、そこは広い「エントランスホール」になっていて、10数メートル程先に「総合受付」が見える。そこで「見学資料費」(入館料)400円也を支払う。

改めてその「エントランスホール」を見渡せば、更に「斎場」感が増すばかりだ。ホールの上部にある「過去」(東壁)と「未来」(西壁)の対になった手塚治虫「火の鳥」の陶板レリーフも、その「未来」側の下の「中野記念ホール」へと続く扉も、天井からオーロラの如く下がるヒラヒラした造形物も、その下の長椅子すらもが全て「斎場」である。その「斎場」の「ラウンジ」の長椅子に、「企画展示室」で行われている展覧会のキュレーターの姿があった。二言三言交わす。

観覧ルートを地下の常設展からと決め、「過去」の「火の鳥」の方向に歩いていくと、左手にブロンズの男性裸像が見える。ややもすれば見落としがち(注10)になりそうなブロンズ彫刻ではあるのだが、それが本郷新の「わだつみ像」(戦没学生記念像「わだつみのこえ」)であると確認出来た途端に歴史資料化し、この像の数奇な「運命」(注11)に思いを馳せさせられる事になる。その碑文にはこう記されている。

像と共に未来を守れ

未来を信じ未来に生きる。そこに青年の生命がある。その貴い未来と生命を聖戦という美名のもとに奪い去られた青年学徒のなげきと怒りともだえを象徴するのがこの像である。本郷 新氏の制作。

なげけるか いかれるか はたもだせるか

きけ はてしなきわだつみのこえ

この戦没学生記念像は廣く世にわだつみの像として知られている

一九五三年一二月八日

立命館大学総長 末川博しるす

本郷新「わだつみのこえ」1950

「わだつみ像」碑文。広小路キャンパス時代(「イコノクラスム」以前)は「台座」に埋め込まれていたもの。現在は像の隣のステンレス板に貼り付けられている。

(注10)2023年の国際平和ミュージアムのリニューアルに伴い、地下に向かう螺旋階段の円柱──台座の役目も果たしていた──の上にあった同像は、1Fラウンジの平場に移設され現在に至っている。

(注11)「<懐かしの立命館>立命館大学の長い1日 その日「わだつみ像」は破壊された」立命館 史資料センター

https://www.ritsumei.ac.jp/archives/column/article.html/?id=125

「<懐かしの立命館>『不戦のつどい』『わだつみ像』そして『教学理念』」

https://www.ritsumei.ac.jp/archives/column/article.html/?id=239

そうした「歴史」(1969年の「イコノクラスム」含む)を掻い潜ってきたものに対して或る種の感慨は持つものの、彫刻/装置としての「わだつみ像」には、それが「フェティッシュ」であるが故の違和感を感じざるを得ない。それは地下フロアに降りてすぐに見える「世界の子どもの平和像」にも感じる違和感であり、1Fラウンジ西壁の近くにある「ムッちゃん平和像(原型)」──ブロンズ像は大分市平和市民公園内ワンパク広場に建立──も同断だ。

「ムっちゃん平和像」(原型)村上炳人 1983年

この「わだつみ像」にも言及した小田原のどかの「近代を彫刻/超克する」第3章2《わだつみの声》のラスト部分はこうなっている。

(略)彫像に「平和」を冠することができるのかと問うべきなのだ。北村西望が手掛けた、長崎の平和公園に鎮座する巨大な男神像は果たして平和を祈念しうるか。街角に立ち続ける女の裸像は平和を体現しうるか。平和というものを、彫像化することは可能か。(後略)

小田原のどか「近代を彫刻/超克する」講談社 2021

「フェティッシュ」(“fétiche”)」が指し示す「事実」(“fait”)──それ自体が作られた(facere)「物神事実」(“faitiche”)であるが故に多義的である──の固定化に於いて、抽象概念としての「平和」を形象化するという難事の事例がここにもある。殺戮や破壊等といった具体性を伴ったものならば、例えば「戦争画」という形で「再現」可能なものが、「平和」の形象化の場合は「平和」に纏わる象徴性やナラティブを引き入れなければならないというハンディがある。ややもすれば「『平和』の像」は、紙巻きタバコのパッケージにも使用された鳩やオリーブ等の使い回された/使い古された象徴、或いは「祈り」や「希望」や「未来」等を表すとされるポーズ──或いはより直截的にタイトルや銘板にそれらを記す──を伴い、且つ「平和」のナラティブと同期させる事で、辛うじてそれが「平和」の像であると認識される。しかし結局のところ、「寓意」に頼らざるを得ない表現上の「弱さ」による「物神」は、「平和」という抽象概念、及び「平和」という「実務」的なものの「情緒」化に繋がるのである。

この「わだつみ像」の前で、毎年12月8日に「不戦の集い」なるものが行われるというが、そこに必要なのは「物神崇拝」を介した過去(作られた「事実」の一つ)への「情緒」ではなく、過去の歴史に対する科学的態度を下敷きとした──そこに一般的な意味での「反省」(注12)と哲学的意味での「反省」の二重性が生まれる──未来に向けての「思考」に基づく「態度」だ。この「奪い去られた青年学徒のなげきと怒りともだえ」の像の真の恐ろしさは、この青年学徒が、送られた戦地で「誰かを殺したかもしれない」という「加害」(注13)の可能性とその「忘却」(「等閑」)にある。「奪い去られた」のは「日本人」の命だけではない。「不戦の集い」が「情緒の集い」に陥らない為には、「(奪い去った)他者のなげきと怒りともだえ」という別の「事実」を込みで行われなければならない。

「立命館と一五年戦争」立命館大学国際平和ミュージアム

https://rwp-museum.jp/exhibition/web/collection/%e7%ab%8b%e5%91%bd%e9%a4%a8%e3%81%a8%e4%b8%80%e4%ba%94%e5%b9%b4%e6%88%a6%e4%ba%89-%e3%80%80/

(注12)2025年8月15日に日本武道館で行われた「全国戦没者追悼式」では、「先の戦争」について今上天皇が「深い反省」、石破茂が「反省と教訓」をそれぞれ述べた。「全国戦没者追悼式」の性格上、その「反省」が海を超えているものかどうかは解らない。

(注13)NHKの朝の連続ドラマ(朝ドラ)で、昭和を生きた人物を描く際、そこでは必ず主人公と戦争の関係が描かれる事になる。2025年度前半の朝ドラは、従軍経験を持ち、その後の創作にその経験が反映されたやなせたかしとその妻暢(のぶ)をモデルにした「あんぱん」だった。その中で「ヒロイン」の「朝田のぶ」(今田美桜)は、これまでになく直接的な「戦争加害者」として描かれる。また中国大陸に送られた「柳井嵩」(北村匠海)自身が「誰かを殺した」場面は無かったものの、嵩の幼馴染の青年「田川岩男」(濱尾ノリタカ)が中国人女性を殺害する場面は、朝ドラの範囲内で描写された。後に「好青年」岩男は、殺した中国人(母親)の遺児リン・シュエリャン(渋谷そらじ)に殺される事になる(エピソードのベースはやなせたかしの「チリンの鈴」)。

撮影禁止エリアに入る。

ーーーー

【国際平和ミュージアム常設展】

暗く黒く長い、幾重にも暗鬱な気分になる階段から地階に降りると、初手から大画面の映像に迎え入れられる。その映像から右に折れると、全長約70メートルの「1840年のアヘン戦争から現代に至るまで、約180年間の国内外の戦争の記憶と平和をめぐる歴史」(リーフレット)の絵巻的な「年表展示」が始まる。ミュージアム的には「アヘン戦争」から始まる展示とされているが、入ってすぐの映像は、「大航海時代」及びその後の「気候変動」が始まった「産業革命」から開始されている。現代の「戦争」について考えを巡らせば、「そこ」こそを起点としなければならない理由は明らかだ。

「立命館国際平和ミュージアムリーフレット」(PDF)

https://rwp-museum.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/rwp-museum_leaflet.pdf

常設展は非常に見応え/読み応えのあるものであり、このフロアで述べ6時間程費やしたものの、それでもまだ「見足りない/読み足りない」感は拭えない。小中学生の来館者も多いと聞くが、確かにこれはその年回りの子供に経験させ、その頭をこそフルに働かさせるべきものとも思える(注14)。

(注14)現在の中学の教科書では、この常設展の「尊厳の回復を求めて」の「少ども兵士」も扱われている。例:東京書籍「新訂 新しい道徳」3年「その子の世界, 私の世界」p.144〜145

常設展全体の「設え」としては「(金を取れる)展示のプロ」の手になる仕事だと感じたし、実際専門の「展示会社」は入っている様だ。この常設展がリニューアルしたのは、今から2年前の2023年9月だった。その際に研究者と学芸員・事務方との間に大いなる対立があったという。その顛末は、下掲リンクの「立命館大学国際平和ミュージアム紀要」第25号の巻頭特集「国際平和ミュージアム・リニューアル奮闘記」(PDF)に詳しい。

https://rwp-museum.jp/wp/wp-content/uploads/2024/09/8dff928c66751da4c6fe48cde72ad7ed.pdf

ここではこれ以上詳しくは立ち入らないが、それによると、「わかりやすさ」──畢竟「インプ」を稼ぐ「商業」的理由──の為に「展示構成からアジア・太平洋戦争における日本の加害責任を後景に退かせた」(注15)展示案が、学芸員・事務方から「展示会社」を通じて、半ば一方的に提示された。研究者達はそれに危機を感じ、そこに細井克彦的な「新自由主義的な大学改革」の影響があると見て、カール・マルクスの疎外論のアップデートであるウェンディ・ブラウン(Wendy Brown)の「いかにして民主主義は失われていくのか:新自由主義の見えざる攻撃」(原題:"Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution")を引きながら、その危機を分析する。そこにあるのは、「経済の要求や命令に関するものなら何でも受け入れるようになる自己犠牲的な市民性」としての「犠牲の共有」("shared sacrifice" : Wendy Brown)による大学の企業化であり、公共を市場に開く事で私有化させようとするものである(注16)。いずれにしても、それ自体が「立命館国際平和ミュージアム」の「年表展示」の最後のピースに加わりそうなエピソードだ。

(注15)「日本軍『慰安婦』」や「南京戦」の削除等。

(注16)最近では「民間のコスト感覚」を売りにする「小さな政府」を指向する政治家も増えてきた。

400円と引き換えに手にする事の出来る大判リーフレット(「ミュージアムガイド」)の最初には、「ルビ」付きでこの様に書かれている。

人は誰(だれ)もが豊かな能力を開花させる可能性をもっています。

それを阻(はば)むものは何でしょう。

人のいのちやくらしを脅(おび)かすものは何でしょう。

その時、あなたは

どのような選択をしているでしょう。

ーーーー

地下で「濃い」時間を過ごした後、往路の階段とは別の、白く明るく、しかしやはり長い、相対的に急勾配の階段で再び一階へ戻ると、長椅子にいた人は見えなくなっていた。戦没画学生の遺作を集めた長野県上田市の「無言館」の分館とされる「無言館/京都館いのちの画室(アトリエ)」へと入る。

若い人の/若くして亡くなった人の作品や手紙等が並ぶ。そこで、自らの東京の美大教員時代の「『教壇』の『向こう側』」の、名前と顔が一致する多くの「若い」顔を重ね合わせていた。その「知っている」人達が銃弾を浴びせられて絶命し、砲弾や爆発物によって身体が飛散する、飢えと風土病でさらばえていく、そして彼らもまた「誰かを殺したかもしれない」、そしてその殺した相手がやはり「画学生」であったかもしれないというファンタズムに終始苛まれる。

階下の常設展でもそうだったのだが、それらの展示物──「国際平和ミュージアム」常設展の場合は主に写真──を見て、例えば「自分が日帝植民地時代の南洋諸島や朝鮮半島や中国大陸の民として生まれていたら」であるとか、「画学生にも赤紙が来る様な時代の日本に生まれていたら」等々の「タイムトラベル」をしていた。それらの写真や作品の「風景」の中に、様々な「立場」で自分を挿入していたのである。

それは写真に写っている個々の人生や、戦没画学生への心情的憑依というものではなく、それこそ「立命館国際平和ミュージアム」の大判リーフレットに言うところの「その時、あなたはどのような選択をしているでしょう」にも繋がる「構造」的なものだ。「構造」的「思考」の前提は、何処までも「構造」的なものとしてしか現れない「他者」を、「自分事」として「引き入れる」事にある。そしてそれは、「知性」の平均値が下がれば下がる程、難しいアティテュードになるのだ。

狭義の「日本人」──そこには「弾かれる『他者』」としての「日本人」も一方で存在する──で「ある」事だけを前提に始まる全ての生得的言説は、自分が(「現代」の)「日本人」として生まれてこなかった多くの可能性を、意識的にか無意識的にか無視している。全ての「日本人」が現在「日本人」である事は、言わば商店街の「ガラガラ福引」の様な結果以上でも以下でもない。そうした「確率」の結果を最重要視するところにこそ「分断」なるものも生まれるのだろう。その「くじ運ファースト」もまた「疎外」の形なのである。

ーーーー

【企画展示室:大和楓「シッティング・イン・ザ・タイム】

今回の展示についての「あらまし」は、作者である大和楓による手書き新聞「ぽよぽよ新聞」の「2025年9月号」(特別版)に書かれている。長文でもあり、またそれ以前にそもそもが知的財産権の対象とされるものでもある以上、ここでそれをそのまま全文引用する事はせずにその要約──「不正確」かもしれないが──を試みてみる(Supported by ChatGPT)。

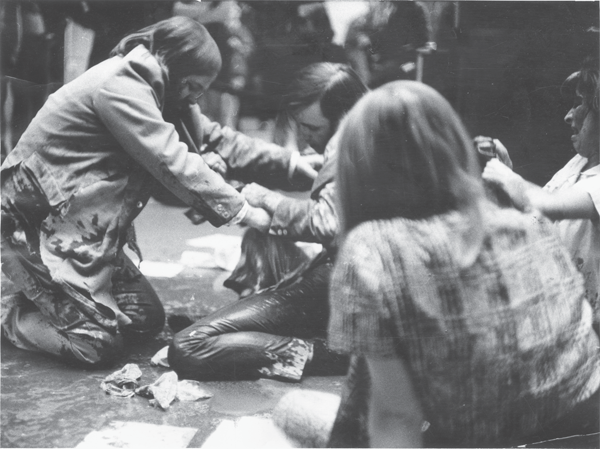

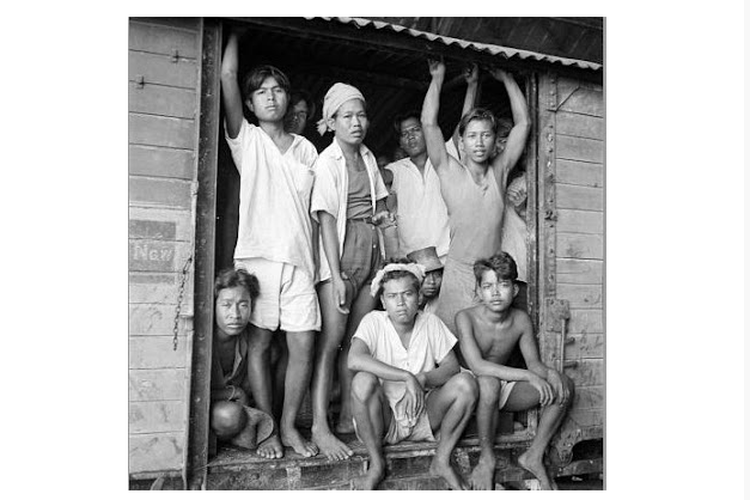

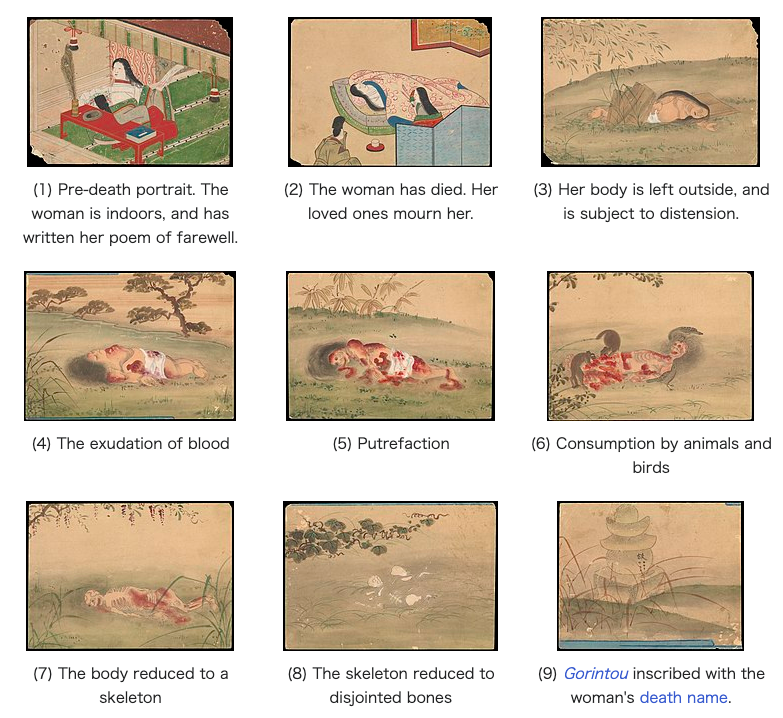

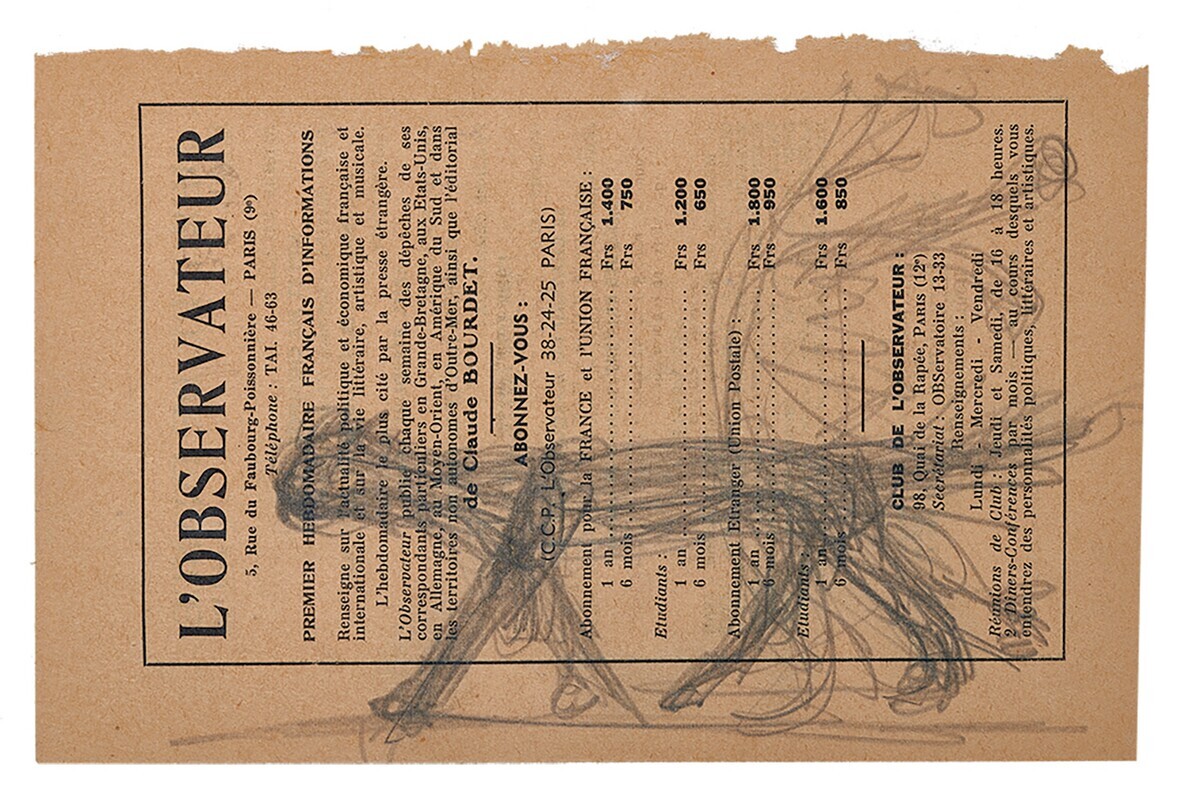

捕虜の写真は戦争記録として繰り返し撮られ、報道されてきたが、それは捕虜の人格に対する尊重を欠き、勝者の視線を補強する非対称的な記録となりやすい。沖縄戦の収容所で撮影された一枚の写真には、顔を隠し下を向いた捕虜が写っており、その姿勢は存在そのものを否定するかのようだ。写真は事実を未来に残す装置である一方、本人が拒んだ「視線」を強制的に永遠化する暴力性を持つ。収容者たちは時間感覚を奪われ、日常の感覚だけを頼りに過ごしていたが、その体験を他者と共有することは困難である。そうした彼らの感覚をどの様にして(未来の)他者と共有できるのだろうか。

捕虜の写真には、知られたくない気持ちと理解されたい希求が同時に宿る。写真が写さない「不在の感覚」や「時間」をどう伝えるかが課題であり、それは勝者の視点ではなく捕虜の側から想像し、共に沈黙することでしか受け取れない領域にある。

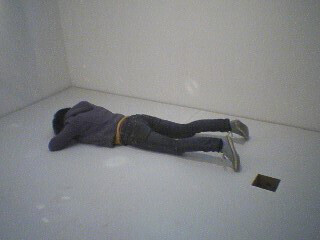

私は捕虜の写真に映る姿勢を自らの身体に重ね、トランポリンで跳ぶ行為を通じて、80年前の収容所にいた人々の「制御された不安定さ」に近づこうとする。写真をただ見るのではなく、身体で沈黙や暴力を受け止めることで、「かつてそこにいた人」へと近づき、当時の不可侵の時間に触れようとしている。

ここに記されている「一枚の写真」(「沖縄公文書館」所蔵)は、今回の展示にQRコードのスタンプとして埋め込まれている。現在沖縄在住である作者は、沖縄県内の収容所跡地を巡り、当該写真に写る「シッティング」しつつ頭を抱えた様に「見える」──それは、何処までも他人である者にそう「見える」ものである(されど他人ばかり)という認識論的限界の内にある──人物と同じ「姿勢」を、トランポリンでの跳躍時に取っていくというのが、本作(映像作品)のディスクリプションである。「作者」の撮影対象に対する「配慮」(注17)と同様のスタンスをここでも取る事を選択し、その具体的な写真のURLはここでは記さない事にしておく。

(注17)その「配慮」について、一部ぽよぽよ新聞から引く。

この写真をそのまま誰かに見せることは、もしかしたら彼が忌避した「視線」に私たち自身が無自覚に加担してしまうことになりはしないだろうか?事実そのものが、その人にとって屈辱の記録となる場合もある(それも永遠に)。カメラはただ写すのではなく未来に向かって事実を残してしまう。しかし見られたくなかった人を写真の中に封じ込めてしまうことには非常に大きな暴力が含まれている。

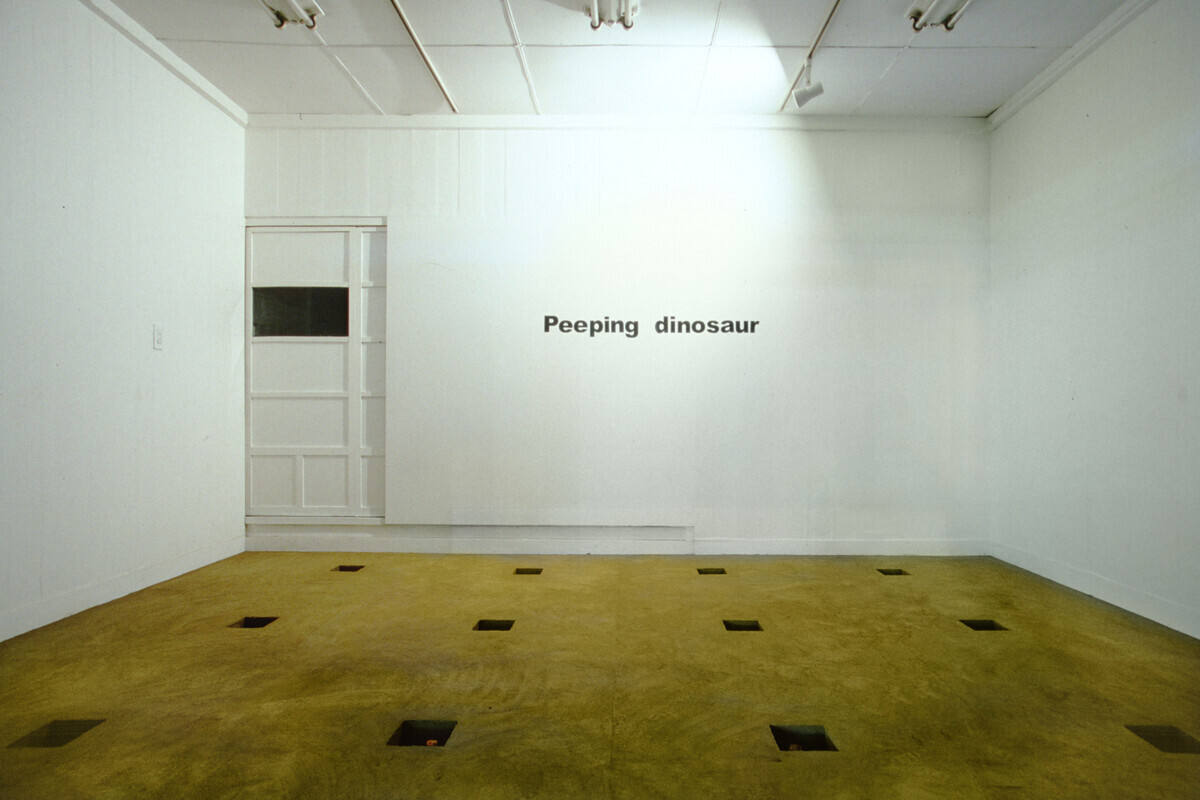

会場は他に、映像投影のプロジェクターを乗せた小型トランポリン、跳躍時のポーズが描かれたものを乗せながら動き回る iRobot 社の「ルンバ」、跳躍の場所を記した額装されたプリント作品、作者の祖父(注18)の体内から摘出された弾丸、そして──大昔のレンタルビデオショップにあった様な──「縄のれん」の向こうに「ぽよぽよ新聞」や、沖縄県の収容所で「連合国」の捕虜だった作者の祖父に関する文書類のコピー等の「資料」コーナー等という設えになっている。以下は作者のインスタで見られる会場風景、及びART iTのフォト・レポートである。

(注18)この場合の「祖父」は、作者の二世代前の一人の「日本人青年」を意味する。

同展のキュレーターのコメントは以下になる。

大和楓(やまと・かえで)はこれまで、ある社会集団が繰り返してきた身振りを、その集団に属さない人であっても、いまここで個人的に反復できる(できてしまう)彫刻的装置を制作してきた。それは阿波踊りにおける「男踊り」「女踊り」、沖縄の踊りである「カチャーシー」、あるいは辺野古の座り込み抗議を続ける人々が強制的に移動させられる際の体勢であったりした。

大和は今回、沖縄戦で捕虜となり、収容所生活を経験した祖父の痕跡をたどるなかで、沖縄県公文書館の写真資料に写る人々の「姿勢」に注目する。捕虜の姿勢――彼らの「身の置き方」に自らの身体をにじり寄せることで、一時的にでもその時代に腰を下ろし、その時代の人々の「生き延びた時間」に迫ろうとする。

沖縄戦から80年が経つ。語る人、語らないと決めた人、語れなかった人、残そうとした人、忘れようとした人、再び語り直そうとした人、さまざまな判断と選択、葛藤と意志があったはずである。と同時に、私たちの眼前にはいま、残された写真や映像の資料群がある。大和がここで踏み出すのは、写真のなかの人々の内面を想像し、その不可能性の前で身体をこわばらせるのではなく、写ってしまった人体の外形を軽快に反復する方向である。思い切って言えば、態度ではなく姿勢の可能性を、精神よりも肉体の力を信じるという選択である。

80年後にもその姿勢がとれてしまうということ、これから自分がその姿勢をとる可能性があるということを、迫りくる危機の喧伝ではなく、人間の可能性として読み替える。かつて、確かに、このような姿勢をした人がいた、という印画紙に焼きついた事実を跳板にして、大和は時間に座ろうとする。

長谷川新(本展キュレーター)

ーーーー

ここで些か「遠回り」をする。この「立命館国際平和ミュージアム」のある「参議院京都府選挙区」(注19)の選出議員である西田昌司参議院議員(今夏の参院選で4選。〜2007年)が、今年の5月3日の「憲法記念日」に、沖縄県神社庁、神道政治連盟沖縄県本部、日本会議沖縄県本部等でつくる実行委員会が沖縄県那覇市で開いた「憲法シンポジウム」(自民党沖縄県連共催)で発した発言が「炎上」した「事件」があった。

(注19)因みに京都府では、在日米軍施設というものに凡そ縁の無い──従って認識も薄い──関西で、唯一「経ヶ岬通信所」(京丹後市丹後町袖志:航空自衛隊経ヶ岬分屯基地の隣地)が2014年に設置されている。そのXバンドレーダーサイトの面積は0.035平方キロメートルだが、一方沖縄県の米軍施設の総面積は186平方キロメートルであり、関西全体のそれ(=「経ヶ岬通信所」1ヶ所)の約5,317倍に当たる(京都府面積の約1/25)。

西田昌司──ポスト「戦争を知らない子供たち」世代──はそこで、「ひめゆりの塔」の説明について、「今はどうか知りませんが、ひどい」「要するに、日本軍がどんどん入って来てひめゆり(学徒)隊が死ぬことになった。そしてアメリカが入ってきて沖縄は解放された、そういう文脈で書いている。亡くなった方々は救われない。歴史を書き換えられると、こういうことになる」、「沖縄の場合は、地上戦の解釈も含めて、かなりめちゃくちゃな教育のされ方をしている」、「自分たちが納得できる歴史」をつくるべきだと述べている。その「炎上」は、沖縄戦に於ける「日本軍」という存在(「軍官民共生共死」)の解釈を巡るものにもなった。「炎上」の数日後(5月8日)の「釈明」記者会見では、西田は「沖縄戦は民間の方もたくさん犠牲になったが、助けるために日本軍が行った」としている。

米軍によって撮影された「顔を隠した」日本人「捕虜」(注20)──西田昌司的「解釈」では沖縄人を専ら「助ける」側の者──が、人権上の保護対象である事は言を俟たないし、それが近代社会の最低限の「ルール」である。しかし或る立場からすれば、その「顔」は忘れ得ぬ「加害者」の顔である可能性もある。即ちこの展覧会に於いて、トランポリンの頂上でポージングされた対象は、「わだつみ像」がそうである様に「被害」と「加害」の両義性を具現化したものなのだ。「顔」への視線を巡る非対称のシーソーは、文脈の次第で真逆に振れてしまう。「顔を隠す」という行為は、その二重性に於いても捉えられねばならない。

(注20)顔を隠した「捕虜」が、「沖縄県外出身日本人」であったのか、「沖縄県出身軍人」「軍属」「防衛隊」「鉄血勤皇隊」、或いは民間人の「義勇軍」であったかの違いも「顔を隠す」行為に於ける意味の「同定」に遅延をもたらすだろう。そして例えば、撮影者、或いはその周りにいる者(「通訳」等)の身近な者を、この「捕虜」が殺していたとしたら。

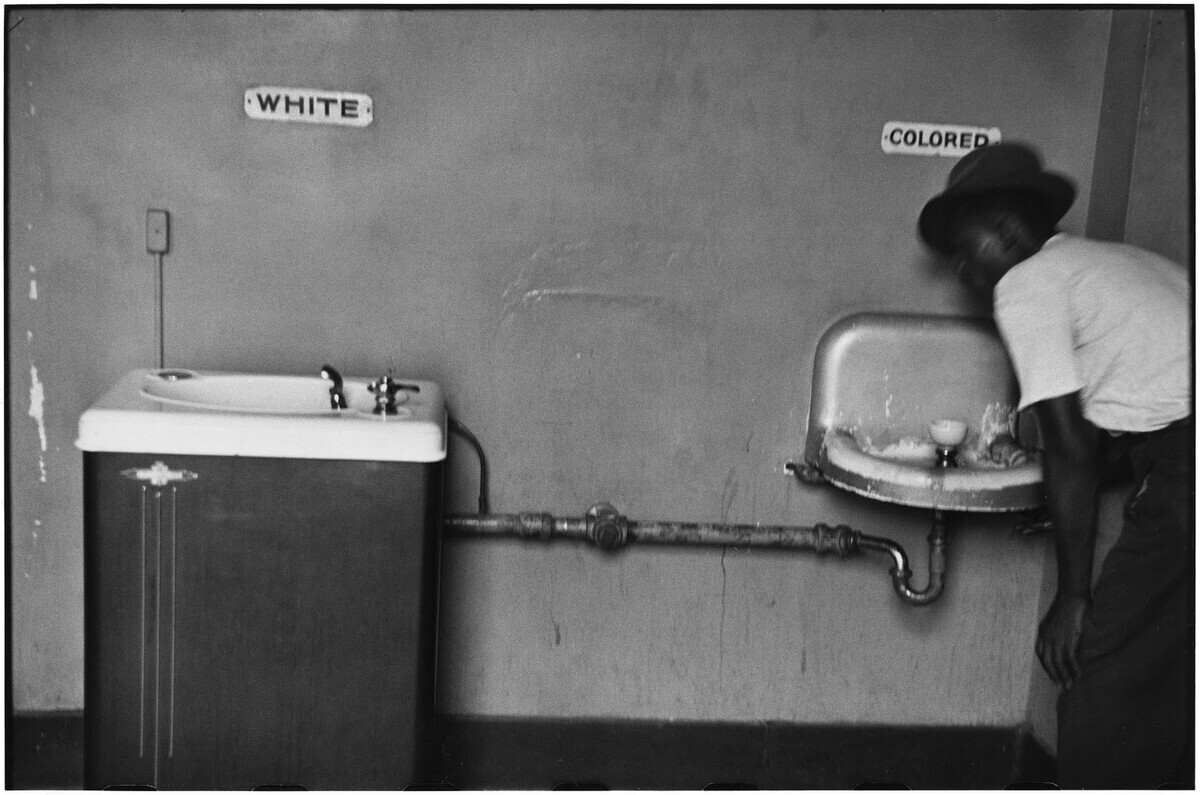

「被害者」の側にある者が、容易に「加害者」の側に反転する両義性を有するというのは、階下の常設展での日帝植民地時代の「南洋諸島」のところでも取り上げられていた「一等国民日本人、二等国民沖縄人、三等国民豚・カナカ・チャモロ、四等国民朝鮮人」という当時の彼の地の「階級」にも表されている。「沖縄人」は「日本人」に「劣等」と見られている──「人類館事件」(注21)の様に──が、一方で「日本人」である「沖縄人」は、「島民」や「朝鮮人」を「劣等」なものとして扱っていたというものだ。その入れ子構造にこそ「差別」/「暴力」の連鎖がある。被害/加害に於ける「情緒」と一線を画した議論がスタートするのは、正にそこからのみなのである。

(注21)沖縄出身の大田朝敷は「台湾の生蕃、北海のアイヌ等と共に本県人を撰みたるは、是れ我を生蕃アイヌ視したるものなり。我に対するの侮辱、豈これより大なるものあらんや」という「被害」(「大和人」からの「被差別)と、「加害」(「生蕃」や「アイヌ」に対する「差別」意識)が綯い交ぜになった形で「大阪万博」(「第5回内国勧業博覧会」)の「人類館」を批判している。

その1枚の写真に付されたキャプション、“prisoners” によって、それを見る者は写された者が「捕虜」──「劣位」の者──であるという認識を持つ。撮影する「暴力」というものが存在するとして、それはまたキャプションを付ける「暴力」と同じものだ。そして多くの場合、撮影者とキャプション(アトリビュート)付けする者は同一である。「囚われの者」はそこで二重化する。「捕虜」という属性付けもまた「暴力」の固定なのだ。

ーーーー

「遠回り」を続ける。

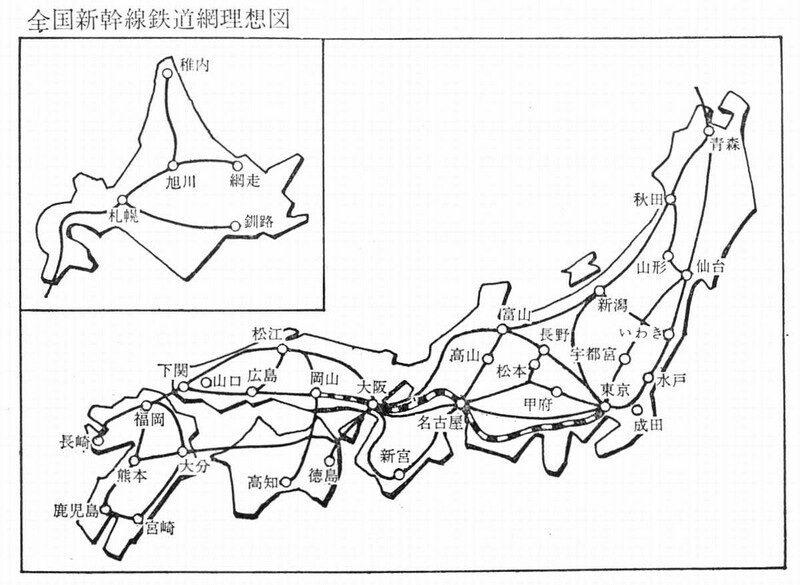

記録写真の中の日本人「捕虜」達のポーズを、今なら「体育座り」や「三角座り」等と言うかもしれない(ここでは以後「体育座り」とする)。「体育座り」は、一説では1965年に出された文部省の「体育(保健体育)科における集団行動指導の手びき」から、全国の学校現場に広まったとされている。そこに「集団行動」とある様に、アメリカによる戦後の占領によって切断された森有礼の「兵式体操」(1885年)のアップデートである「学校体操教授要目」(1913年発布)の「教練」──現在の「学習指導要領体育編」に繋がる──と、ミシェル・フーコーの言うところの「生権力」("Biopouvoir")による「身体管理」としての「従順な肉体」("Les corps dociles")を作り上げるという点に於いて「同位置」にあるものだ。

「体育(保健体育)科における集団行動指導の手びき」から

「体育(保健体育)科における集団行動指導の手びき」を底本とする愛知県教育委員会による「集団行動の手引」(PDF)2008年から

「集団行動」の「指導」には、常に合理性が付いて回る。即ち集団を相手にした「指導」の「コスト」を下げようとするシステム構築の工夫が常にそこには生じる。例えば「号令一下」だけで、集団が同じ「行動」や「姿勢」を取ってくれれば、「指導」する側にとっては極めて高コスパである。要は「行動」及び「姿勢」、或いは「環境」を介した「指導される側」の「指導」の内面化に成功しさえすれば、「従順な肉体」の「管理」はほぼほぼ完成するのである。

「管理」の一環として、広い空間に集団を解き放つよりも、狭い空間に集団を押し込める方が、集団の従順性は高まり、管理の効率もまた上がる。その狭い空間に於いて、自らが自らの肉体を「管理」の側に「渡す」という形で「腰をおろして休む姿勢」の「体育座り」もまた「自然」に行われるのである。

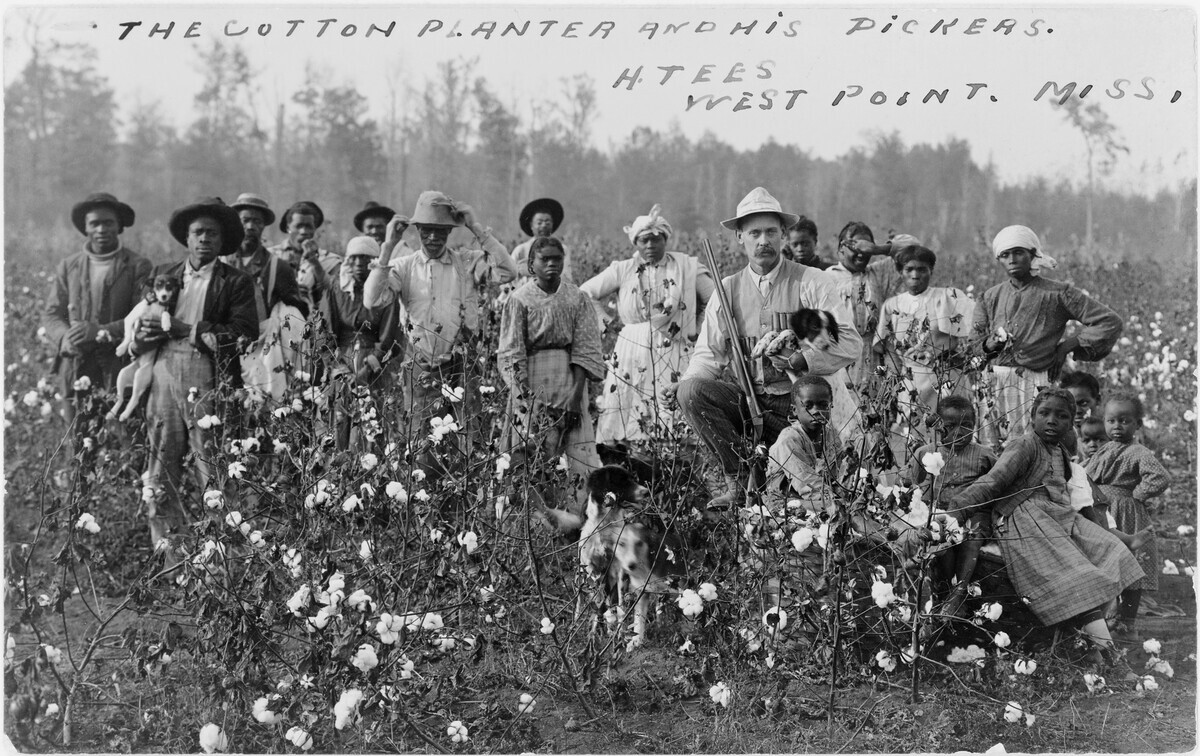

「狭い空間」に押し込められてしまうという「環境」下で、「体育座り」が「自然発生」してしまう例としては、所謂「奴隷船」に於いて、アフリカ大陸からの「積荷」として規定された──限られた「運搬船」の空間をギリギリまで合理的に使用する──「生」の「財産」化に於いても見られるものである。「奴隷船」に於いては、これが「許される」限りの「寛ぎ」のポーズなのだ。

図中の“3 Feet 3 In" は約1メートル

或いはまた、今年の8月13日に大阪メトロ中央線のトラブルで、夜の万博から帰宅困難となった観客が万博会場内外で一夜を過ごした所謂「オールナイト万博」の際にも、座れる椅子の数に限りがあったが故に、「自然発生」的に多くの「体育座り」が出現したのである。

https://www.zakzak.co.jp/article/20250814-GYRZ77G2ORE73B7GYH3Y3I6HBQ/

「体育座り」に対しては、「姿勢」の探求者である竹内演劇研究所主宰の竹内敏晴が、自著「思考する『からだ』」の中で言及している。

この姿勢が学校に取り入れられたのは一九五八年に文部省が、児童を戸外で座らせる場合はこのやり方がよろしかろうと通達したのが初めらしい。(中略)ところが、一九七〇年になってみると、この坐り方は全国の公立小学校に広がっていた。戸外でも床の上でも時と場所を問わず、子どもが集合する場所にはすべてこの坐り方が適用される、と言っていいほどになった。

わずか十年間になにが起こったのか。いったいなぜ教員たちはこうも急いでこの坐り方を取り入れたのか。(中略)押して尋ねるとぽつぽつと答えが返ってくる。その第一は手遊びをさせない、で、第二は、位置を移動させない、である。私があっけにとられたのは、教員の話に集中させるため、という返事がかなりの数の人から出た時だった。(中略)

古くからの日本語の用法で言えば、これは子どもを「手も足も出せない」有様に縛りつけている、ということになる。子ども自身の手で自分を文字通り縛らさているわけだ。(中略)手も足も出せず息も殺している状態に子どもを追い込んでおいて、やっと教員は安心する、ということなのだろうか。(中略)

ここまでくれば判るように「からだ」は肉体のことではない。特定の条件下で短い時間この姿勢を取らせるのではなく、いつもいつもこの形を強制することは、教員にたいする、ひいては学校、いや外界にたいする一つの身構えを恒常化することを強いることだ。即ち人間存在としての子どもの身心全体にたいしての「いじめ」なのである。竹内敏晴「思考する『からだ』」晶文社

「体育座り」は、突然与えられる理不尽な「環境」に対する「服従」のポーズであり、奴隷船、捕虜収容所、体育授業、オールナイト万博等々で、「参照」による「擬態」の手続きを経る事無く、「服従」の「再現」がそれぞれの身体の上で繰り返されてきたのである。

ーーーー

そしてまた遠回り。

Wake up Ethiopia! Wake up Africa! Let us work towards the one glorious end of a free, redeemed and mighty nation. Let Africa be a bright star among the constellation of nations.

エチオピアよ、目覚めよ!アフリカよ、目覚めよ!自由で、救われ、力強い国家という一つの輝かしい目標に向かって共に歩もう。アフリカが諸国の星座の中で輝く星とならんことを。

マーカス・ガーベイ “Philosophy and Opinions"(1923)

米語にしても日本語にしても、ここ最近人口に膾炙する様になった言葉に、“woke" 「目覚めた」というものがある。米語の "woke" と2025年日本語の「目覚めた」(注22)では、その対象に於いて「真逆」のコノテーションを持つとも言えるのだが、いずれにしても米語の "woke" は、自らが置かれた差別や偏見への構造的意識化を主張する1930年代のアフリカ系米語に由来するとされるもので、多くは “stay woke" という構文で使用された。1950年代から60年代に掛けてのアメリカ公民権運動を経る中で、その言葉は徐々に政治的な意味合いを持ち始め、2010年代には BLM(ブラック・ライブズ・マター)に関連する形でハッシュタグ付きの “#staywoke" としてネット空間やデモの現場にも頻出する事になる。

(注22)2025年日本語スラングの「目覚めた」の用例としては「ネットで目覚めた」というものが上げられる。

やがて “woke” は、黒人問題のみならず、社会的不公正や広く差別に対する意識化を表すものとなるが、2010年代後期からは、政治的右派や一部の中道主義者によって、その「多様性」「公平性」「包摂性」(diversity, equity, inclusion:DEI)の主張が「党派」的なものとして見做され、「軽蔑」に値するものとして「侮蔑語」的に使用される様になる。時に「意識高い系」とも「揶揄」される “woke" は、その「意識の高さ」こそが「階級」的な罪であるとされるのである。

The Museums throughout Washington, but all over the Country are, essentially, the last remaining segment of “WOKE.” The Smithsonian is OUT OF CONTROL, where everything discussed is how horrible our Country is, how bad Slavery was, and how unaccomplished the downtrodden have been — Nothing about Success, nothing about Brightness, nothing about the Future. We are not going to allow this to happen, and I have instructed my attorneys to go through the Museums, and start the exact same process that has been done with Colleges and Universities where tremendous progress has been made. This Country cannot be WOKE, because WOKE IS BROKE. We have the “HOTTEST” Country in the World, and we want people to talk about it, including in our Museums.

ワシントンだけでなく全米の博物館は、本質的に「WOKE」思想の最後の砦だ。スミソニアン博物館は完全に制御不能で、議論されるのは我が国の恐ろしさ、奴隷制の悪辣さ、抑圧された者たちの無力さばかり——成功の話も、輝きの話も、未来の話も一切ない。我々はこれを許さない。弁護士団に対し、大学で大きな進展があったのと全く同じ手順で博物館を調査するよう指示した。この国が「WOKE」になるわけにはいかない。なぜなら「WOKE」は「破綻(BROKE)」を意味するからだ。我々は世界で「最も熱い」国を有している。博物館を含め、人々にそのことを語ってほしいのだ。

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115056914674717313

スミソニアン航空宇宙博物館の展示が、現下のアメリカの政権によって攻撃の対象となるのであれば、さしずめこの「立命館大学国際平和ミュージアム」──「無言館」及び「企画展示室」含む──が2025年のアメリカにあったら、一溜まりもない事になるだろうと想像される。ハーバード大学の様に助成金カットを大学本体がちらつかされれば、胆力と体力の弱いところはそこで終了という事にもなるかもしれないし、或いは展示の大幅変更を求められるかもしれない。新自由主義が、2021年段階で「立命館大学国際平和ミュージアム」の方向性を危うくしたとすれば、或る意味で「反・新自由主義」(反グローバリズム+反知性主義)である「グルーヴ」の台頭が、この種の施設の脅威となり得てしまう2025年の世界である。

「意識の高さ」が罪とされるのならば、現代版「花鳥風月」ではない系の「現代美術」もまた、多かれ少なかれそれを免れなくなる。既にアメリカでは「グルーブ」が、「意識高い」系の「美術」に対して圧力を高めているのである。

‘A national emergency’: As Trump goes after the arts, many museums remain silent

https://edition.cnn.com/2025/09/28/style/art-museums-pressures-trump

ーーーー

「企画展示室」に戻る。

何時もの事だが、「美術の生態系」に言及するここでは、所謂「レビュー」というものをしないという事をあらためて記しておく。当方が旨とするのは、「美術」を「寄りの絵」ではなく「引きの絵」で撮る事である。飽くまでもここでは、「シッティング・イン・ザ・タイム」を広角レンズを使用して記述する。

その上で、事実として、これは複数の意味で「小さな」展覧会であると言える。そして「立命館大学」の「金看板」をバックにしても尚、「立命館大学」の学内パスで「観覧」出来る者以外は、ここにわざわざ足を運ぶ者もそれ程多くないだろうとも想像される。「美術メディア」というそれ自体が極めて「マイナー」な媒体にあっても、それらに於いてすらこの展覧会の「告知」や「レビュー」は少ない(注21)。この「展覧会」に言及する X のポストも「告知」以外には殆ど無く、ちょっとした「アートフェア」と比べても、「観客数」に於いては3桁も4桁も違うのかもしれないし、或いはほぼ全ての「展覧会」が事実上そうである様に、数年後には「無かった事」にされてしまうものなのかもしれない。しかし「だからこそ」とも言える。

(注21)当方が確認出来る本展の纏まった形の「レビュー」は、2025年10月10日段階に於いて、山川陸氏によるものと、高嶋慈氏によるものである。(2025年10月12日現在)

この展覧会のキュレーターは、「告知」の一環として出演した京都の地元FM局、「FM79.7MHz京都三条ラジオカフェ」の番組「いち・に・の三条ラジオカフェ」で以下の様に語っている。

規模とか、じゃあ、何人聞いてんのかとか、そういうレベルで言えば、まあそうっすよね、「勝てない」かもしれませんねみたいな。ただ、だからと言って、僕らが大手とか巨大資本のところの縮小再生産しかやれていないのかとなったらそんな事はない、と結構簡単に言いきれるじゃないですか。僕は言い切れるなと思っていて…

紛う事なく「啓蒙」──見えていない者を見える様にする──から発し、その陣営に今も属する「現代美術」の話法の基本形は、やはり「目覚めよ」(“Wake up”)である。「作品」に接する事で「目覚めよ」。「展覧会」を見る事で「目覚めよ」。それを何に準えるべきかと問われれば──若干の留保を伴いつつ──それは同じ「啓蒙」にルーツを持つ近代的「教育」というものではないか。但しそれに「留保」を付けたのは、その「教育」が「すずめの学校」の「チイチイパッパ」ではないという条件付きだからだ。

「すずめの学校」作詞:清水かつら、作曲:弘田龍太郎、1922年(大正11年)

「むちを振り振り」教える「先生」がいて、「生徒の雀」は「輪になってお口を揃えて」唱和するのは「教育」ではなく「教化」と言うべきものであろう。その「教化」の結果の一つとして、「わだつみ像」の青年や、「無言館」の青年や、「生きて虜囚の辱を受けず」(戦陣訓/教化)のポーズに見えなくもない「沖縄の捕虜」の青年がある。

しばしば「アーティスト」は「先生口調」の口上を述べたがる。それは「啓蒙」の徒であろうとする者の宿命でもある。「蒙を啓く」者(精神的「健常」/「覚者」)と「啓かれる者」(精神的「盲人」/「愚者」)の非対称性を、そのまま自らの役割のベースとするのであれば、「アーティスト」というのは極めて「因業」な存在であるとも言える。階下の「国際平和ミュージアム」の常設展からも明らかな様に、「先生」というのは時に「誤り」を自信満々に提示しまう者である(注22)。「先生」を志向するタイプの「アーティスト」が、「原理」的に常に直ちに「誤り」から逃れている、即ち「アーティスト性善説」という信憑は余りに可憐なものの見方に基づくものだろう。

(注22)為念になるが、この展覧会は「教化」を避ける為の工夫が何重にもされている。

「展覧会」は機能的に何処までも「啓蒙」の場である事を免れない。そしてそこが「教化」の場所である事を志向しないのであれば、「見せる者」(多くの場合「作家」や「キュレーター」等)と「それを見る者」(「観客」)の関係の理想形は如何なるものになるのだろう。それが直ちに「先生」(指導者)と「生徒」(信者/フォロワー)の非対称的な関係に則らないものであれば、そこにこそ「たった一人」の “woke” は生起し得るのではないか。その「たった一人」の出現数──出現率ではない──は、ネット回線技術を駆使して数万人相手に「教育」する場に於いても、大講堂で数百人を相手に「教育」する場に於いても、数人相手の「教育」の場ですら、それ程変わるものではないだろう。繰り返しになるが「だからこそ」なのである。

要は「作家」の「作品」を見る「観客」は、それとは独立した別人格である事が前提であり、その上で人格と人格がクロスする場である「展覧会」というトポスに於いて、主導的位置にあるのは、寧ろ “woke” する「観客」──「カスタマー」(「フォロワー」)では無い(注23)──の側にある。そして「運動」(movement)論的な意味で言えば、“woke” のその「先」こそが重要なのだ。積極的な意味で「作家」と同一主体ではない「観客」という生産性の潜在力に期待し続ける「運動」(注24)。その「共闘」こそが「展覧会」/「公開」という設えをわざわざ持つ意味だ。

(注23)ここで「レビュー」を書く事をしないのは、それが多かれ少なかれ「カスタマー」視点を有してしまうからだ。

(注24)その上で、「ねぶた祭の山車を売る/買う」(出来事を超過する物神化/改変を不可にする事実化)的な「イコノフィリア」マーケットの存在可能性自体を「否定」するものではない。

ーーーー

何重もの意味で「自分の身体」ではないものが、トランポリンの上で飛び跳ねる映像が投影された部屋を出る。空調の効いた建物の出入口ドアから、正面の階段を使わずに左手のスロープを降りる。「斎場」の建物が作る影を出ると、背中を刺す太陽光はまだ暑い。

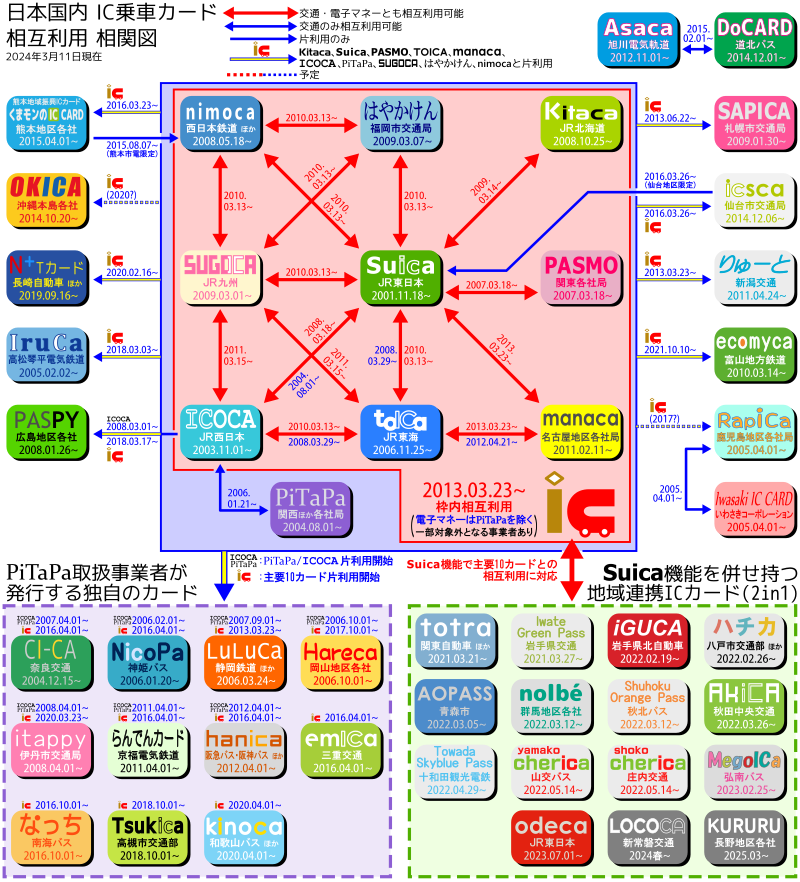

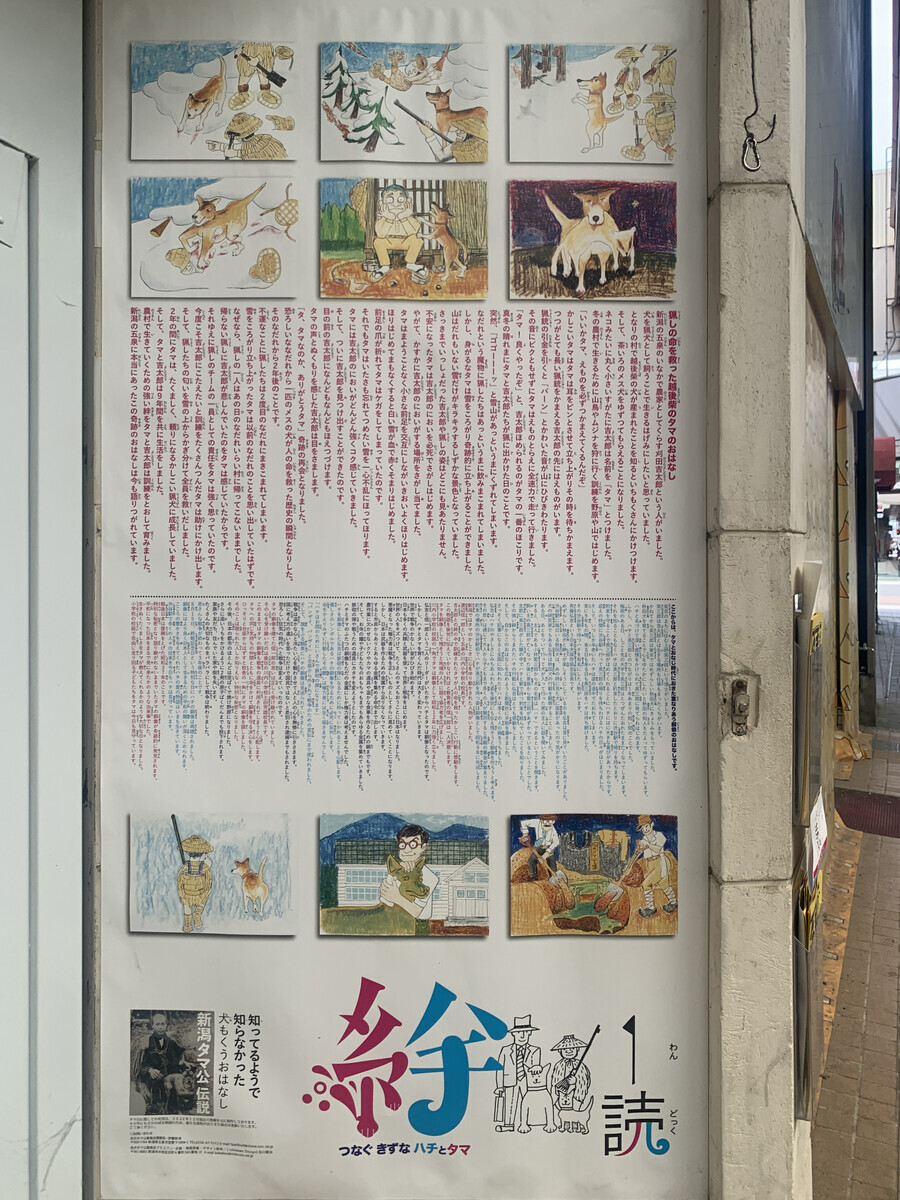

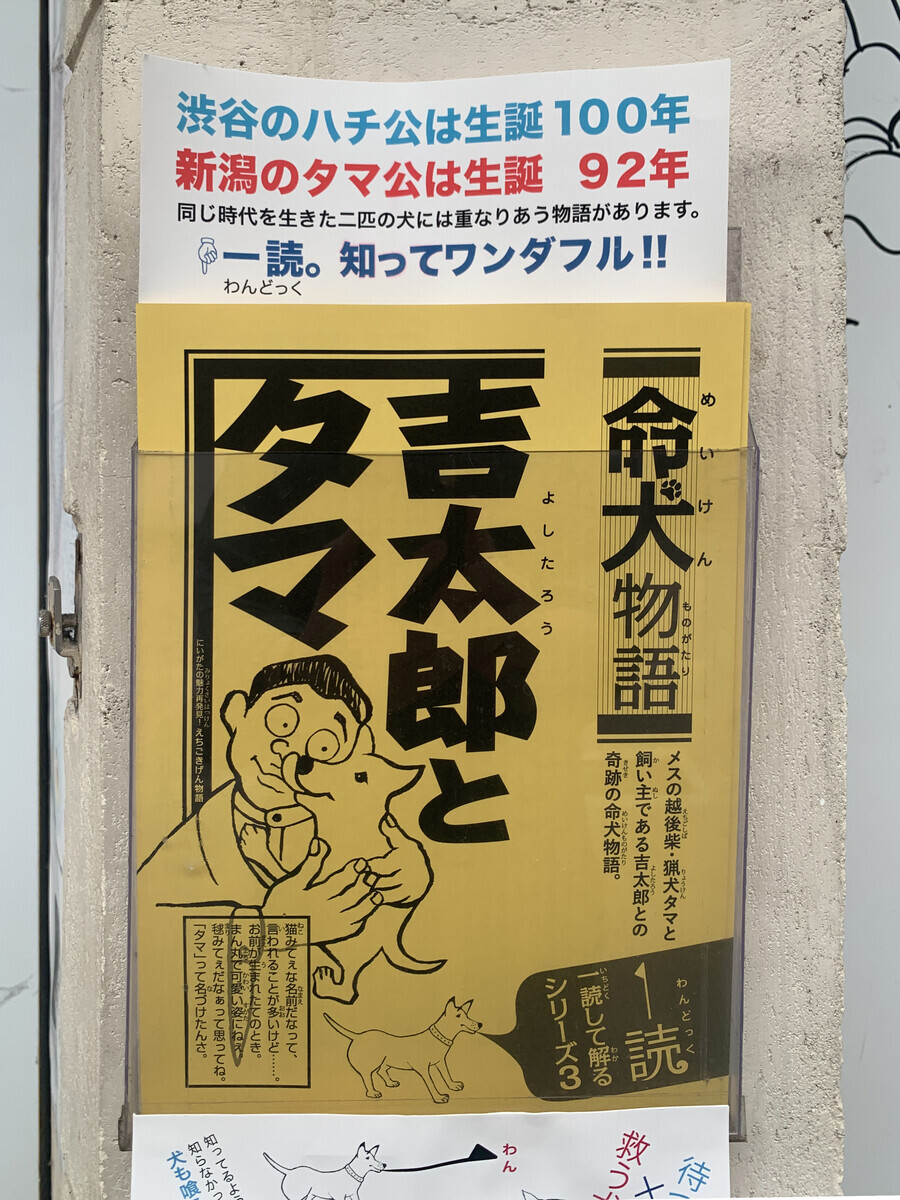

「りゅーと」というネーミングは、

「りゅーと」というネーミングは、

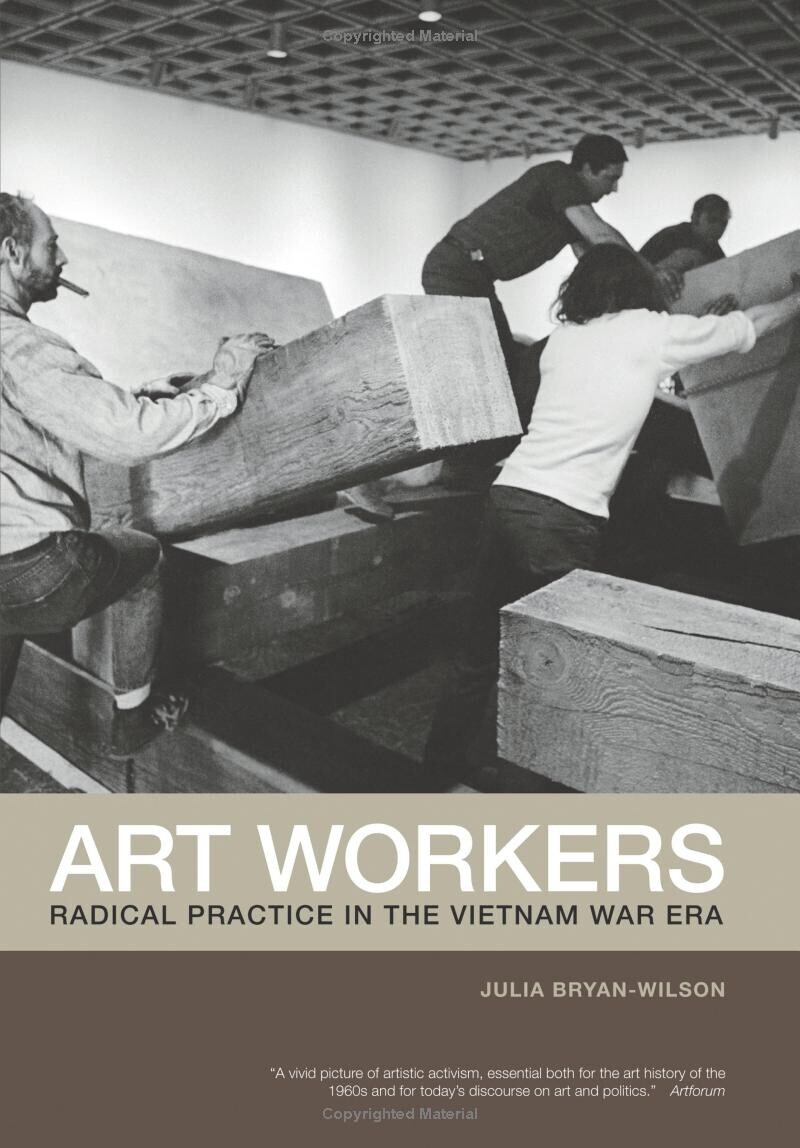

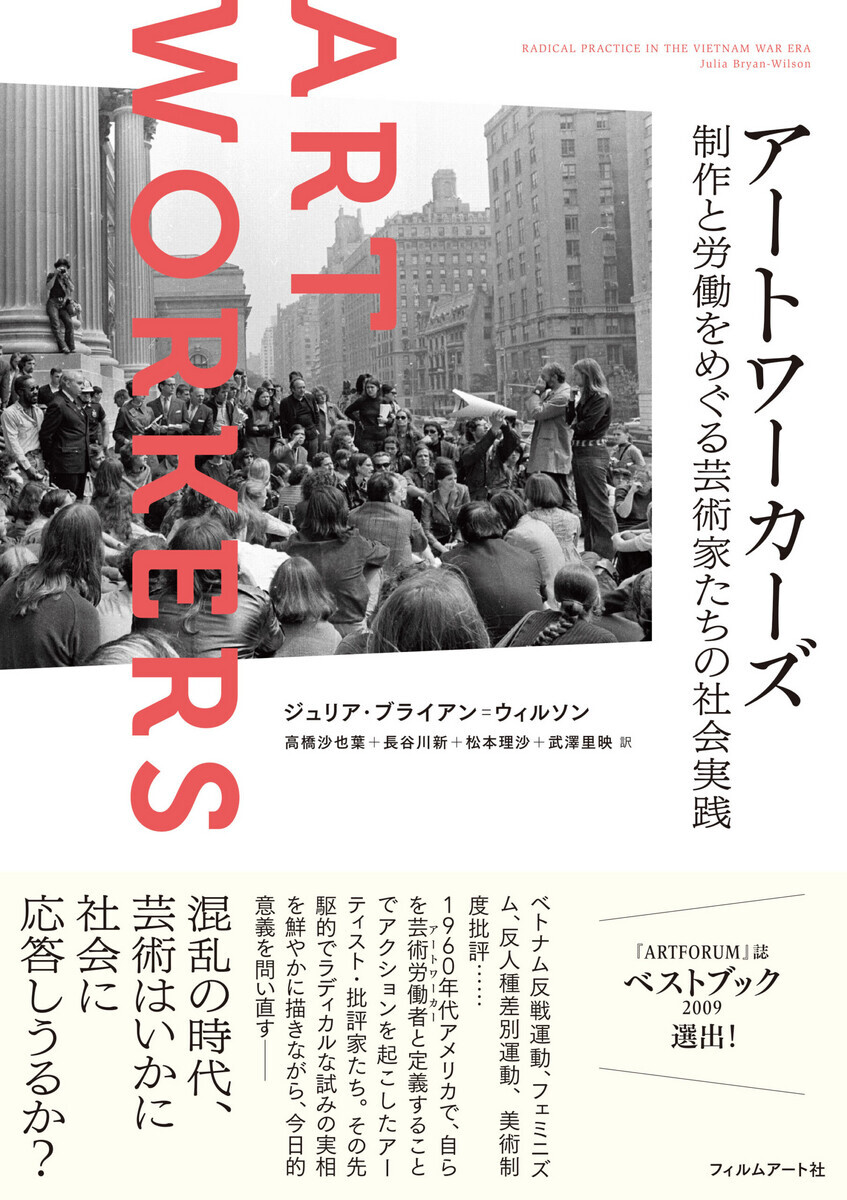

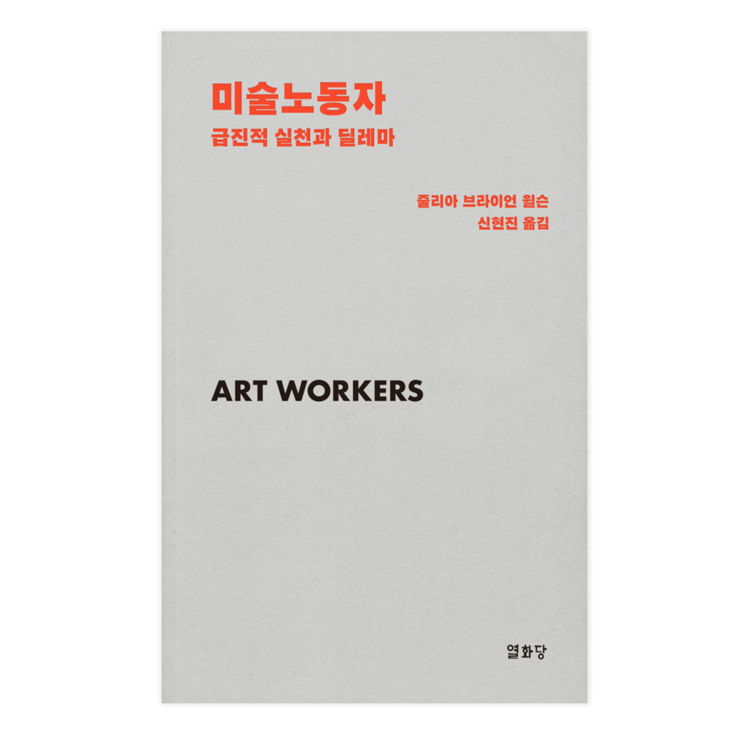

原書の副題の ”Radical Practice in the Vietnam War Era”(「

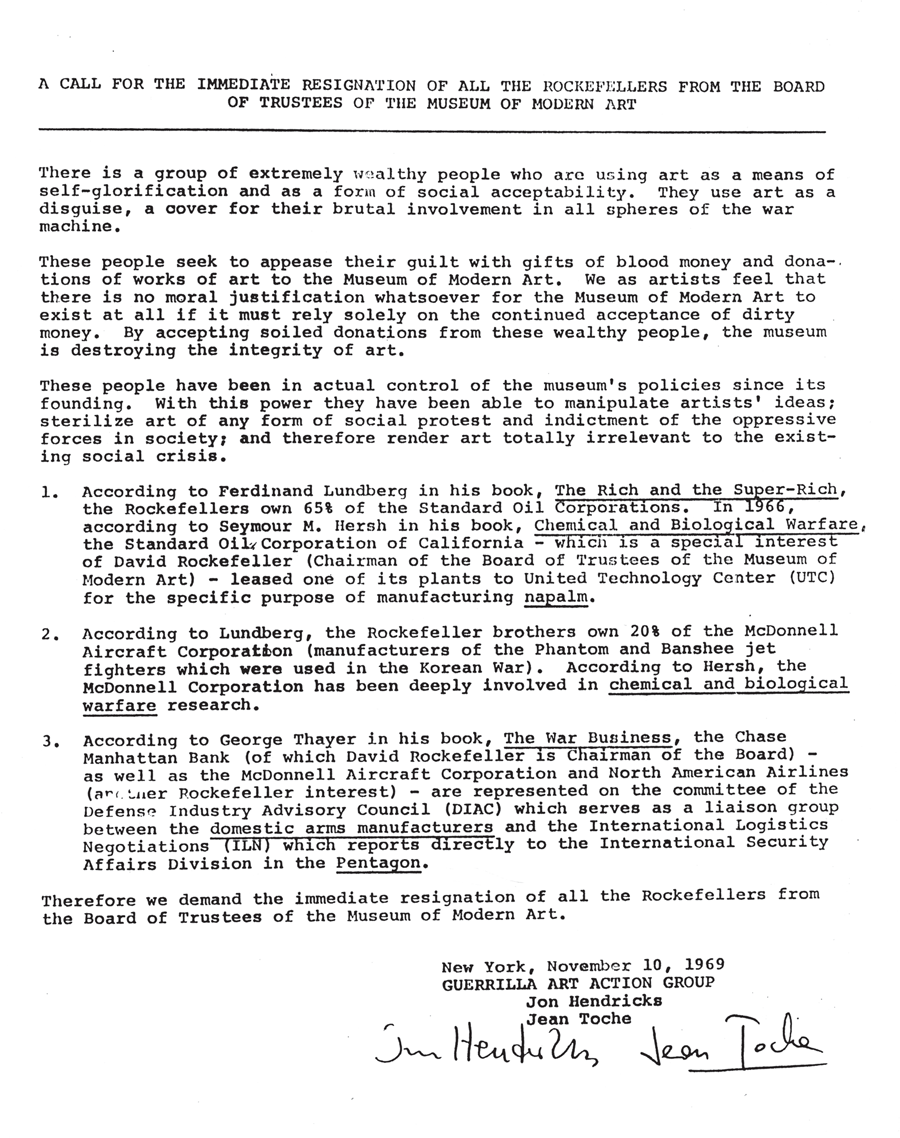

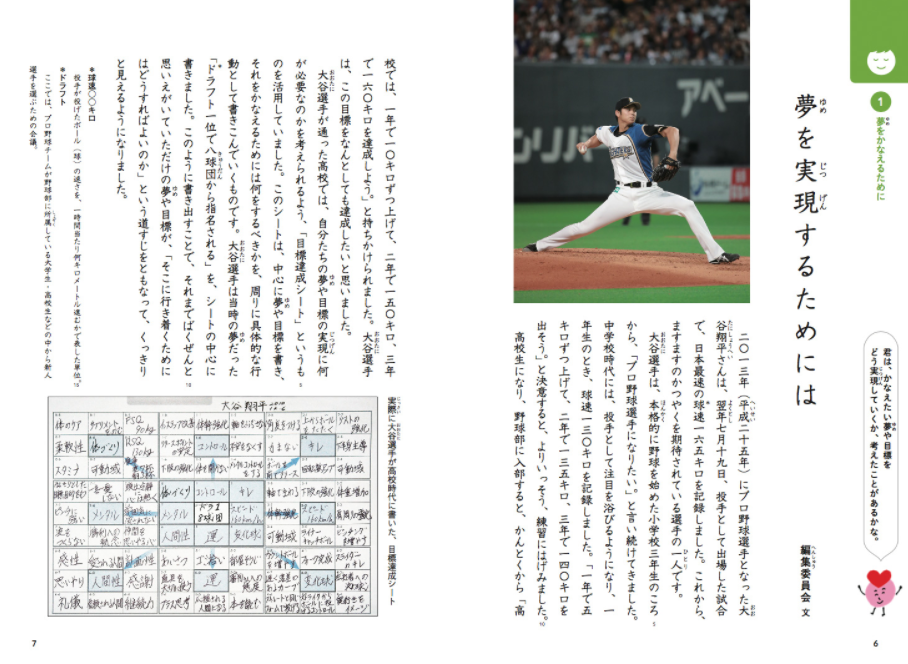

原書の副題の ”Radical Practice in the Vietnam War Era”(「 邦訳書冒頭の「日本語版への序文」(2023年8月付)で、ジュリア・ブライアン゠ウィルソン自身も「いまの私であればきっとこの本に『アートワーカーズ』という題はつけないだろう。なぜなら、実のところ私はむしろ、『このアーティストたちは労働者(ルビ:「ワーカー」)ではなかった』

邦訳書冒頭の「日本語版への序文」(2023年8月付)で、ジュリア・ブライアン゠ウィルソン自身も「いまの私であればきっとこの本に『アートワーカーズ』という題はつけないだろう。なぜなら、実のところ私はむしろ、『このアーティストたちは労働者(ルビ:「ワーカー」)ではなかった』