じゃん‐けん

〘名〙スル 片手で、石(ぐう)•紙(ぱあ)•はさみ(ちょき)のいずれかの形を同時に出し合って勝負を決めること。また、その遊び。石ははさみに、はさみは紙に、紙は石に勝つ。石拳(いしけん)。じゃんけんぽん。

====

【承前】

2020年9月半ば。都営地下鉄馬喰横山駅で下車する。同駅より北方向にある目的地に向かう為、経由するJR東日本馬喰町駅方面に向かって歩く。国道6号線と清洲橋通りが交差する馬喰町交差点の「吉野家馬喰町ビル」は、2016年に閉店/移転した「吉野家馬喰町店」に上がる入口階段を封鎖した白フェンスの横で営業していた吉野家関連企業の「千吉」(2019年2月末日閉店)にもベニヤ板が打ち付けられていて、そこから店の名残の照明が突き出ている。嘗て3階フロアに入っていた「笑笑」や「魚民」といったモンテローザ系居酒屋、その上階の吉野家の事業部に通じる反対側の階段も封鎖され、この建物の開口部はJR東日本馬喰町駅改札(地下)に続く階段のみになった(2020年9月半ば現在)。

自社関連も含め全てのテナントが去り、2019年6月に吉野家HDからJR東日本に売却された同ビルは、1年以上も「巨大過ぎる駅入口」以上の機能を有していない。同ビルを買い取ったJR東日本は、「コロナ禍」による利用客の急激な落ち込みによって、2020年3月期の業績予想で連結最終損益が4,180億円の赤字になると発表したばかりだ。持て余すばかりの築30年の空っぽのビルが、目抜き通りの交差点の一角に建っているというのは、それだけで町に寂寥感を与える。「どうしようもない」という諦念めいたものが同ビルからこの問屋街に漂っている。果たしてこれは、人間の自由意志の外側にある、人間とは全く別次元で動いているものとの共生によって、人間の存在が常に再設定されていく世界のスタンダードな風景を示しているのだろうか。

「石」という文字の入ったタイトルを持つ「展覧会」に行く。予定よりも約4ヶ月遅れで始まったものだという。所謂「ビフォーコロナ」の時期に企画されていたものであり、それが「ウイズコロナ」の時世に披露されるという「タイムラグ」の中にあるものだ。人によっては「隔世の感」と感じられる4ヶ月だが、「約束」は取り敢えず果たされた。

数ヶ月振りに展覧会に行くと、そのマナーが随分と変わっていた。半年前までであれば、展覧会の会場に入ってすぐに作品の前に立つ事も可能だったが、今は何よりも先に受付に行き、芳名帳への記入を求められる。以前の様に、それを後回しにする事や、記帳そのものを拒むという事は出来ない。「接触」のトレーサビリティをこそ最重要視するという点で展覧会記帳の意味が全く変わってしまい、従ってそれは嘗ての様に任意のもの、任意の形式のものではなくなった。筆名であっても本名に紐付けされなければならない。嘗ての形式をそのままに、本名の属性である連絡先という新たな個人情報の記入が加わった芳名帳が置かれている。そのインストールの方法論(置かれ方)だけは以前のままだ。果たしてこの芳名帳に「マスク」は必要ないのだろうか。簡便な非接触体温計による儀式が終わる。

記帳が終わると、大理石の筐体を持つPCからプロジェクターに伸びる、宙に浮いて観客の動線を遮っているデータケーブルを、引っ掛けない様に気を付けて欲しいという旨の指示を受付氏から受ける。これは単に技術的にケーブルを長くする事が出来なかったのか、それとも広く「構想」としての「映え」的にこうなったのかと一瞬考えてみたりした。しかしその一方で、信号元の「大理石PC」から入口ドア入って右奥の書棚方向に出ているもう一系統のデータケーブルが、床面のコンクリートに相似した色のテープによって「見えない」様に「隠されて」いた事もあり、その「不徹底」に何か意味があるのではないかと、やはり一瞬考えてみたりはした。しかし結局それを考える事は、考え倦ねるに繋がりそうだったので止めにして、その「不自由」を「不自由」のまま、「苛々」を「苛々」のまま受け入れる事にする。そうした「許容」の態度、「追跡」を何処かで断念する態度が「ポストコロナ」的という事かもしれないと漫然と思い微苦笑した。都営新宿線車内のスマホで読んでいたキュレーター氏の文章にあった、「妥協を『約束の凝集(Com-Promise)』として、途方もなく前向きに考える」という部分が漫然と頭を過ぎる。

渡された刷り物に目を通す。2015年10月1日に書かれたとされる作家のステートメントだ。情緒を感じるそれをざっと読み、それから脇にある会場平面図の入った別の刷り物も手に取る。こちらの相対的に乾いた解説文はキュレーター氏の手になるものだ。ふと思い立って、「石」という文字がこれらの文章に幾つ入っているのだろうかと大雑把に数えてみた。不正確かもしれないが24個をカウントした。一方、日本語の文字数にしてそれ程変わりのない作家ステートメントの方は2個だった。

「石」と何回も言われれば、ついつい「石」を中心にものを見る事になってしまうというのが人情というものだ。「展覧会」タイトルの最初の文字からして「石」だし、出品作品3点の内2点のタイトルにも「石」関連が入っている(注1)。しかし正直なところを言えば、個人的に「石」に対してそれ程興味がある訳ではない。美大に入る時に「彫刻科/石彫」という選択肢は眼中に全く無かったし、「石」のみで何かを作ろうという事を思い付いた事もない。作品内で「石」を使用しようと思った事は2度程ある事はある。それは「石」を複数の「素材」の一つ、「石」を「材料」とする「部品」として扱うというものだったが、そのいずれも構想の段階で止めた。「石」は手に余る。

(注1)映像作品のそれは展覧会タイトルにもなっている。もう一点の作品タイトルには「tuff(凝灰岩)」が入っている。

そんな事をもまた漫然と思い出しながら、「石器時代最後の夜」という大画面の映像を見る。「石」という言葉の「呪い」に掛かっている目は、それが「石に関する映像」だと思い込み、画面中の「石」ばかりを追っている。するとその「呪い」の副作用なのか、不意にドラえもんのタイムマシン的な漫然が頭に過ぎった。果たしてリアルな「石器時代」人がこの映像を見たらどう思うものだろうか。もちろん「映像(幻影)」をもたらすテクノロジーに、数百万年前から一万年程前の人々が驚嘆し、場合によっては恐怖すら感じる事は間違いないだろう。タイムマシンで召喚した「石器時代」人の目に自分のそれを同一化してみた。すると画面から「石」がすっかり後退した。それは「衛生に関する映像」と何度も言われても、画面を横切る「チキン」しか記憶に残っていないという人達(注2)の目でもあるのだろう。

(注2)「次に生じた現象は証拠資料としてたいへんに興味深いものだった。この衛生監視員である男はアフリカ原住民の部落内にある一般家庭で溜り水を除去するにはどうしたよいかを教示するため、ごく緩りとしたテンポで撮った映画を作ったのだった。まず水溜りを干し、空きかんをひとつひとつ拾って片づける、といった場面がつづく映画ができあがった。われわれはそのフィルムを映し、そのあとで彼等がなにを見たかを尋ねた。すると彼等はいっせいに鶏がいた、と答えた。ところが、映画を映して見せたわれわれのほうは鶏の存在に全く気付かなかったのである! そこでわれわれは用心深くフィルムのひと齣ひと齣をまわして問題の鶏を探しはじめた。はたせるかな、場面の隅を横切って走る一羽の鶏が見つかった。だれかが鶏をおどかしたらしく驚いて逃げる鶏の姿が画面の下方右手に見られた。それだけだった。フィルムを製作した男が見てほしいと思ったものはいっさい彼等の眼にとまらず、われわれが詳細に調べてみるまえには全く気付かなかったような事項を彼等は認めていたのである。」

“The next bit of evidence was very, very interesting. This man – the sanitary inspector – made a moving picture, in very slow time, very slow technique, of what would be required of the ordinary household in a primitive African village in getting rid of standing water – draining pools, picking up all empty tins and putting them away, and so forth. We showed this film to an audience and asked them what they had seen, and they said they had seen a chicken, a fowl, and we didn't know that there was a fowl in it! So we very carefully scanned the frames one by one for this fowl, and, sure enough, for about a second, a fowl went over the corner of the frame. Someone had frightened the fowl and it had taken flight, through the righthand, bottom segment of the frame. This was all that had been seen. The other things he had hoped they would pick up from the film they had not picked up at all, and they had picked up something which we didn't know was in the film until we inspected it minutely."

マーシャル マクルーハン「グーテンベルクの銀河系」(“The Gutenberg Galaxy":Marshall McLuhan)森常治訳

「石器時代」というのは、基本的に「石」を加工するのに「石」をもってするしかない時代の事である。「石」と「石」とのぶつかり合いのみの世界。じゃんけんで言えば「グー」と「グー」のみの世界だ(注3)。そのじゃんけんの「あいこ」と「あいこ」の間(注4)にある微妙な「力」の差で「石器」は形作られる。それが「石器時代」人の常識だ。しかし大きな幕に映し出された画面/幻影の中の「石」は、「石」ではない別の「何か」によって軽々と穴を穿たれ、割られ、切断され、溝が掘られていく。一体「あれ」は何なんだ。「石器時代」人になった自分は「神の仕業」を見せられているのか?

(注3)「パー=紙」や「チョキ=鉄」が生まれるのは、人類史に於いて「グー」よりも遥かに後だ。

(注4)果たして「コロナ禍」なる事態は、人類がウィルスに対して「負け」続けているのだろうか。或いは最終的な人類の「勝ち」へと至る道程にあるのだろうか。それとも永遠の「あいこ」なのだろうか。

「グー」対「グー」の時代を、「三時期法(Treperiodesystemet)」中の一区分である「石器時代(Steinalderen)」と名付け、概念付けたクリスチャン・ユルゲンセン・トムセン(Christian Jürgensen Thomsen)の、「北欧の出土品」から始まる歴史観の側にいる我々は、その「あれ」、その「何か」が、トムセン言うところの「鉄器時代(Jernalderen)」以降の「鉄」、及び時に炭化ケイ素や工業ダイヤモンドを纏ったその進化系である事を知っている。確かに「鉄」の登場以降、「石」は最強の存在である事から降ろされたのである。

従って「鉄(チョキ)」が「石(グー)」に一方的に負けるじゃんけんでは何となくしっくりこないと思っていたその時、それを見ている自分の脳内に、今度は石塚運昇氏(故人)が漫然と降臨した。「SM」中盤までの、幾つかのシリーズのアニポケのラストで「ポケモン講座(川柳付き)」を行うオーキド博士である。「石器時代最後の夜」と題された同映像が、「石」(いわ)対「鉄」(はがね)の「バトル」に見え始めてきたのだ。

ゲーム「ポケットモンスター」の「バトル」に於ける「タイプ」間の「相性」というのは、何一つとして「最強」のものは存在しないというじゃんけんの「竦み」システムの「更新」の一つとも言えるものであり、それはこの「紙幅」で説明するには凡そ足りない複雑なものではあるのだが、こと「石」(いわ)と「鉄」(はがね)のバトルに限って言えば、「いわ」は「ほのお」「こおり」「ひこう」「むし」に対して有利にダメージを与えられる一方で、基本的に「はがね」の攻撃に対しての耐性は低く、相手に与えるダメージも相対的に低い。「ポケモンバトル」が内面化されてしまった目から見る映像作品「石器時代最後の夜」は、確かに「最後の夜」に相応しく「いわ」が「はがね」に為す術もなく打ちのめされるバトルのドキュメンタリーにも見える。

そのスクリーンの背面側にインストールされている石彫作品 “Double Log(Washinoyama tuff)" もまた、ブッシュ・ハンマーという「はがね」タイプの強力な「わざ」によってその肌を凹凸状にされ、加えて「炭化ケイ素のいし」や「工業ダイヤモンドのいし」を使って進化した「はがね」にぐるぐる(年輪状)の溝を彫られ、それが恰も戦闘不能になったポケモンの「ぐるぐる目」(注5)の様にも見えてしまったりする自分がいる。

(注5)アニポケに於ける戦闘不能状態の定型表現。

「はがね」の圧倒的大勝利。「『いわ』の彫刻家」は「はがね」を使って「いわ」を加工する。「『いわ』の彫刻家」の仕事上のパートナーは、「楔」や「鑿」や「アンカードリル」や「ディスクグラインダー」や「リューター」等の「はがね」(注6)やその進化系であって、決して「いわ」ではない。ほぼ全ての「『いわ』の彫刻家」は、「『いわ』の彫刻」を制作するのに、「石器時代」人が彼等の「利器」を作る様に「いわ」を使用する事は無い。「『いわ』の彫刻家」とは、「はがね」に「わざ」の指示を与え「いわ」の形を改変する「はがね」の「トレーナー」だ(注7)。それは今日「彫刻家」(注8)と呼ばれている存在そのものが、事実上「鉄」の時代(Jernalderen)──少なくとも「銅」の硬度を「人工的」に増す事に成功した「青銅」(注9)の時代(Bronsealderen)──以降に成立したものだからだ。人類史上「『いわ』の彫刻=石彫」と呼ばれているもののほぼ全ては、「はがね」の使用によって生まれている。落ちている「石」を「アッサンブラージュ」して「立体物」を作る様なものを別にして。

(注6)「ディスクグラインダー」や「リューター」等は「でんき」とのタッグでもある。その「でんき」は、そこから遠く離れた顔も知らない「各位」によって、「その為」のみならず作られている。

(注7)恐らく「鑿」や「鋸」や「チェーンソー」等を使う「『木』(「くさ」タイプ)の彫刻家」も変わりはない。

(注8)仮に「泥団子」が「塑像」の原型であるとすれば、人類史に於いて「塑像」を作る者の登場は、「彫像」を作る者のそれよりも「古い」ものではあるだろう。「泥団子」に代表される「くるくる丸める」が、人類史に於ける「造形」の最も初期にある。それは、今日のインスタレーションやパフォーマンスのみならず、音楽や文学に至るまでも支配し続ける「肉付け法」(基本構造と細部)以前の造形原理である。そして「彫刻」が「帰還」する場所の一つは、恐らく掌の上──それが「アミュレット(護符)」である必要は些かも無い──の「泥団子」──「象ること」以前としての──なのだ。

(注9)人類史に於ける「銅」の登場が、本展「石器時代最後の夜」の「設定」の一つにある。しかし恐らく「銅」単体のみでは「はがね」とは言えない。「ドーミラー」(銅鏡)にしても「ドータクン」(銅鐸)にしても、それは「銅」に「錫」が加えられた「合金」の体を持つからこその「はがね」タイプなのである。

改めて「大理石PC」の平滑な仕上がりを見て、「はがね」とその「トレーナー」の確かな仕事ぶりを認めてから、受付を回転軸とする会場の反対側へと向かった。

====

「ハッピー・バースデー・トゥ・ユー」という楽曲が苦手だ。歌うのも歌われるのも聞くのも苦手だ。その苦手な楽曲が「展覧会」の会場にエンドレスで流れている。

「ハッピー・バースデー・トゥ・ユー」というのは替え歌である。元歌は「グッド・モーニング・トゥ・オール」という幼稚園で歌われる歌だったという。「おはようございます、おはようございます、おはようかわいいこどもたち、おはようみなさん(Good morning to you, Good morning to you, Good morning, dear children, Good morning to all.)」というのがその歌詞だ。しかし天の邪鬼にこましゃくれた幼稚園児がいて、川田義雄の「地球の上に朝が来る その裏側は夜だろう」よろしく、「オールってなに?どこからどこまでがオールなの?地球の反対側の人は今おはようじゃないよね。じゃあグッド・モーニング・トゥ・オールっておかしくない?」と幼稚園の先生に質問/詰問するかもしれない。

それはさておき、この19世紀アメリカ生まれの幼児向け楽曲「グッド・モーニング・トゥ・オール」は、20世紀にやはり幼児向けの「ハッピー・バースデー・トゥ・ユー」という「替え歌」になった後に世界各国に行き渡り、今では数十の言語に訳されている。例えば中国では「祝你生日快乐」として、韓国では「생일 축하합니다」として、ドイツでは「Zum Geburtstag viel Glück」として、フランスでは「Joyeux Anniversaire」として、イタリアでは「Buon compleanno ou Tanti auguri a te」として(以下略)、それぞれの土地でそれぞれの土地の言語で普通に歌われている。

日本語訳の「 ハッピー・バースデー・トゥ・ユー(お誕生日おめでとう!)」も存在する事は存在する。「うれしいな今日は たのしいな今日は 誕生日おめでとう お歌を歌いましょう」(丘灯至夫訳詞)というのがそれだ。幼児向けの楽曲である事を踏まえた「お歌を歌いましょう」の歌詞であり、ここに丘灯至夫氏の確かな仕事ぶりを伺う事が出来る。しかしこの「お歌」を、幼少期、或いは成人になって日本語歌詞で歌った経験のある日本人は数える程しかいないだろう。

日本で現在の様な「誕生日を祝う」習慣が一般に広まったのは、第二次世界大戦後の事だ。そもそもそれ以前の日本人の年齢のデフォルトは「数え年」であり、従ってほぼ全ての日本人の年齢が繰り上がるのは「1月1日」だったのである。日本では長きに渡って「明けましておめでとう」がそのまま「誕生日おめでとう」を意味していて、当然「バースデー・ケーキ」が出てくる幕は全く無く、「歳神」を「餅」で迎えた後に、その「餅」に宿る「魂」を分配するという「神事」の一部が日本の「誕生日」だった。今日の意味での「個人の生誕日を祝う」という習慣が日本人に内面化された切っ掛けの大きなものの一つは、事実上の数え年禁止令である「年齢のとなえ方に関する法律」(現行法;1950年1月1日施行)(注9)と言って良いだろう。

(注9)「この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。」(「年齢のとなえ方に関する法律」第1項)

「政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。」(同法附則第2項)

同法の制定理由の一つに「国際性向上」というものがある。それが言われたのは「オキュパイド・ジャパン」(連合国軍占領下)の頃だ。GHQが主導する「国際」性の前にあっては、日本の「土俗」は否定されなければならない。「祖霊」崇拝がエンペラーに繋がってしまう様な「悪習」は排除されねばならない。斯くして正月から切り離される事で、日本人の「誕生日」の概念は「国際」化される事になり、アメリカ経由のヨーロッパ式「バースデー・ケーキ」もまた、それに伴ってGHQ政策の下移入される事になる。そしてその様な「国際」の「様式」に則る事こそが、日本に於ける輸入文化としての「(日本の)誕生日」では重要になって行く。

こうして戦後日本では、当時の日本が置かれた「政治」的な判断故に「国際」性を表す「英語」でのみ「ハッピー・バースデー・トゥ・ユー」が歌われる(注10)事になるのだが、しかしそこには大きな罠が潜んでいる。成人を含む日本人が集まり「ハッピー・バースデー・トゥ・ユー」が歌われる時、その英語は殆どの場合日本語訛りでなければならない。如何に「ネイティブ」ばりに英語が「堪能」であったとしても、そうした日本人同士の集まりで「本物」の英語で歌う事は躊躇われる。“happy" は “ˈhæ.pi” ではなく「法被(はっぴ)」、“birth" は “bɜːrθ”(US)ではなく嘗てのプロ野球阪神タイガース選手の名前の如く「バース(ばーす)」、“day" は “déi” ではなく「泥(でい)」、“to" は “tʊ" ではなく(しばしば)「通(つう)」、“You" は “ju” ではなく「遊(ゆう)」と発音せねばならない。そこでは決して「日本人の平均」から逸脱/突出してはならない。「誕生日」に於ける日本人は、周囲を見渡し「平均」の中に身を埋める様に自分を再定位し直す「賢さ」が求められるのだ。

(注10)Wikipedia 英語版の “Birthday cake" には、“though the "Happy Birthday" song is often sung while the cake is served in English-speaking countries, or an equivalent birthday song in the appropriate language of the country.”(英語圏の国ではケーキの提供と共に「ハッピー・バースデー」の歌が歌われる事が多いが、その国の適切な言語でそれに相当する誕生日ソングが歌われる事もある)

とある。そして英語圏ではない日本に於ける誕生日ソングの「適切な言語」は事実上 “Engrish" である。

そうしたローカルな掟を前にしては、TOEIC Speaking Test(例)も ECC(例)も何の役にも立たない。日本に於ける「国際」の「様式」の下にあっては、多くの場合 “Happy Birthday to You" を「全員が等しく同程度に日本語訛りした英語で歌う」という同質性こそが求められる。それによって同族である事を確認し合う儀式とするのだ。その「様式」的な歌唱の後に、「様式」通りに作られた「バースデー・ケーキ」に、「様式」通りに立てられた蝋燭の火を、祝われる者が「様式」通りに吹き消し、吹き消したところで周りの人間の誰かが、高島忠夫的「国際」の発音「様式」で「イェーイ!!」と言いながら「様式」通りにノッたりするところまでが、多くの日本人が考える「国際」的な「誕生日」のパッケージである。

仮に祝われる者が実際には「ケーキ」を全く好まない人物であったとしても、祝う側は「ケーキで祝う」という「国際」の「様式」を前提に事を進めるばかりであり、また祝祭の主役となるべき筈の者も「皆に悪いから」という理由で「ケーキを好まない」事を周囲に隠そうとすらする。今日の日本の「誕生日」は、日本人が考える「国際」の様々な「様式」が支配する場の一つだ。自分が「法被バース泥通遊」を苦手とする大きな理由の一つは、こうした「様式」の専制による「空気」(山本七平)に耐えられないというところにある。自分が「帰還」するべきところはその様な場所ではない。

1997年の「第4回ミュンスター彫刻プロジェクト」で主に撮影されたとされる作品 “Birthday Party 1965-2020" で歌われている “Happy Birthday to You" にもまた、「日本語訛りの英語」のものが少なからず混じっている。英語圏ではない人達の集まっていると思しき幾つかのテイクは、その人達の母国語で歌われているであろうバージョンも含まれているが、一方で決して日本語の「お歌を歌いましょう」が流れる事は無い。「法被バース泥通遊」の人達以外の「ノり」が多様──それこそが本来的な国際というものだ──である一方で、「法被バース泥通遊」の人達の「ノり」は「様式」に則ったものの様に見える。確かに「誕生日」というものは「個人的なこと」であるには違いない。しかしそれはまた常に祝祭の「様式」、ひいては「個人」そのものの「生誕日」を祝祭の対象とする「概念」という形で「共同体」によって規定されるものでもある。

「誕生日」は、自分を生んだ母親に感謝する日であるとする見方もある。嘗ての日本の「誕生日」(元旦)は、祖霊──自分の生に繋がっているもの──に感謝する日でもあり、それは換言すれば自分を取り巻く周囲に感謝/畏敬するという側面を持っていた事は確かだ(注11)。「誕生日」を「個人的なこと」とするのも、既に「様式」ではあるのだ。そうして改めて同作品を「引いた」目──先程の「石器時代」人の目が残っている──で見てみれば、その中で行われている事もまた「様式」による「定型」の凝集の様にも映る。

(注11)日本では、その「自分の生に繋がっているもの」が「一族」(「『有史』以来続くとされる『一族』」含む)視され、その「一族」観の下に「法被バース泥通遊」も連なっているという側面もある。

祝われる「個人」の名が記された食べられる「記念物(モニュメント)」としての「バースデー・ケーキ」が当人を伴って中心にあり──本来は「当人が『バースデー・ケーキ』を伴って」と言うべきところなのだろうが──、その周囲に人々が集って祝祭空間を作る。「ケーキ」を、独立した造形表現としての「彫刻」として見る者は彫刻家をも含めて存在しない。パティシエがホイップクリームの造形に幾ら工夫を凝らしても、それは建築に於ける漆喰レリーフの様にしか見做されない。ビュッシュ・ド・ノエルを、「彫刻」作品 “Double Log(Washinoyama tuff)" (注12)の様には誰も見ない。「ケーキ」はその意味で、建築の付属物からの「自立」に成功した「彫刻」の、嘗ての位置にあるものだ。

(注12)同作品が、例えば建築の破風にエルギン・マーブルの如く埋め込まれていたら、果たしてそれはどの様に見えるものであろうか。

建築は、それによって内部と外部を生じさせる装置(注13)でもある。「通常多くの人々の心のなかで建築芸術の対象となっている」(ハーバート・リード「彫刻とはなにか」宇佐見英治訳)建築の意匠は、その外形すらその殆どが外部からの要請によるものではなく、内部の表出という形を取る(注14)。そしてその内部の表出としての建築は、原理上「公共」の空間内に建てられる。しかし「公共」空間が広大な建築空間として捉えられる様な場所、例えば都市計画の対象としてであったり、王侯の下にあるとされる様な都市にあっては、「公共」は容易に内部空間と化す。広場は広間になる。

(注13)「安全な『内部』」と「危険な『外部』」の対称性は、例えばお伽噺「三匹の子豚」にも見られるものであり、「コロナ禍」にあって「ステイ・ホーム」という形でそれが反復されたのは記憶に新しい。しかしその一方で「マスク」はその対称性を壊乱させている。自分は「伝染(うつ)される者」であると同時に、潜在的な「伝染(うつ)す者」であるという両義性がそこにある。内部と外部は共に「危険」で統一されたのだ。そして「密」になる建物の中こそが最も危険な場所(家族内感染やクラスター等)という形で、建築はすっかり反転され破壊されたのである。

(注14)内部の表出としての建築の最近のものの一例として、「景観論争」を引き起こした楳図かずお氏私邸「まことちゃんハウス」がある。同邸を訪れた竹熊健太郎氏は「建物自体がまぎれもなく100%純粋な楳図作品」とリポートしているが、多かれ少なかれ建築は内部が外部に露出する装置──時にそれは「作品」とすら呼ばれる──の一つである。因みに「まことちゃんハウス」のファサード部分にも「まことちゃん」の「彫刻」がインストールされている。

「彫刻」は常にそうした内部に属して来たものだ。ハーバート・リードが言う様に、長く「彫刻」は現実的な建築の中、或いは上に留め置かれていて、建築と結合するしかない存在だった。やがて建築の外部だった空間が、建築概念の拡大とともに建築の内部と見做される様になると、「彫刻」は「町の中」という「家の中」に拡散する事になる。「広場/広間」に「彫刻」が林立するのは、「公共」空間の「建築」化と並行して行われる。

「コロナ禍」と並行して進行したとも言えるのが、2020年5月26日のジョージ・フロイド氏の死に端を発して再び大きく燃え上がったBLMを始めとした「有色人種」の権利回復運動だろう。その運動の象徴的行為として、「有色人種」に対する差別/収奪/搾取に貢献/加担した人物が象られた「彫刻」を破壊、上書きするというものがあった。そのいずれもが、それらが建つ場所──「非ヨーロッパ」(或いは「非ヨーロッパ」化しつつあるヨーロッパ)──をヨーロッパの「広間」或いは「別館」としてきた人々によってインストールされた、「バースデー・ケーキ」の如き「記念碑」だ。ヨーロッパこそが「公共」を実現する唯一無二の体現者であるとするナイーヴな信憑が、「バースデー・ケーキ」を世界中の都市(大きなおうち)にインストールしてきたのである。そして今、世界は「西暦(Anno Domini)」と呼ばれる「バースデー・パーティー」の中に参加させられている。

「それにしても」と「石器時代」人の自分は思う。この映像に映っている人達は、誰も彼もが「老人」ばかりではないか。「石器時代」人の平均寿命は15歳だったという。「コロナ禍」にあって引き合いに出されたりもした鳥人「チキン・ジョージ」氏(及び「エクトプラズム」)の「14歳で終わる」は、そのままの意味としては「石器時代」人にとっては極めて「当たり前」の話である。地球という「過酷」な環境にあって、15歳が人類の寿命の基礎部分であるとするならば、その15歳を現在の数十歳まで無理矢理ブーストさせたものの一つに、その都度の感染症を始めとした地球環境の「克服」というものも上げられるだろう。15歳(NA)で死なない我々は、スーパーチャージャーやターボチャージャーといった過給器の搭載、ジェットエンジンへの換装、及び路面への松脂塗布等で、「パワー」をとことんまで稼ぐ車の様な「畸形」なのだ。

さてもそろそろ潮時である。このギャラリーを出て、再び町に出るとしよう。そう思い、ギャラリーのゲートを潜り抜け、地上階へと続く階段に足を掛ける。その瞬間、数ヶ月前と比べてもう一つ、最も重要な相違点があった事にまざまざと気付かされる。

階段を上がるのがとてもキツい。

半年前なら平気の平左と思われていた数十段の階段が、現時点の自分に於ける人生の大きな障害の最も大きなものの一つとして立ちはだかっている。「石器時代」人の数倍の時間を生きている身だから、上り階段がキツいのは当然だ。仕方がない。何とか上がった踊り場で微苦笑に次ぐ微苦笑。しかしずっと微苦笑していても何も始まらない──と言うか帰れない──ので、残りの階段をゆっくりと上がる。そう言えばこの「連載」も「老い」から始まっていたのだった。「老い」というのは、自分自身に内在している「不随意」──自分の殆どは「不随意」で構成されている──に悩まされたりするというものでもある。ここでもまた「コロナ」か。

====

別にそれを参考にする等ではなく、或いは殊更にそれとの差異を際立たせようというつもりもなく、自分と似た様な反応を発見して安堵する訳でもなく、他人はそれをどう見てどう考えているのだろうという興味から、自分が見て来た展覧会のレビューや感想をネット検索したりする。

この展覧会が始まってから半月以上(見た日現在)も経っているから、それらが幾つかヒットするだろうと思っていたものの、検索条件を幾ら代えても以前の様にはヒットしない。ツイッタランドを検索しても、ヒットするのは当事者やその近くにいる者によるインフォメーションや報告ばかりだ。

試しに「コロナ禍」以後の数ヶ月の間に行われた別の展覧会のものも検索してみた。結果はやはり同じ様なものだった。この数ヶ月で、展覧会の意味がこうした面でも変わってしまったのだろうか。以前に比べて相対的に「レスポンス」に欠ける展覧会が、それでも開かれる理由は何だろう。もしかしたら、そこに出口/入口の一つが開いているのかもしれない。

【続く】(石塚運昇氏のナレーションで)

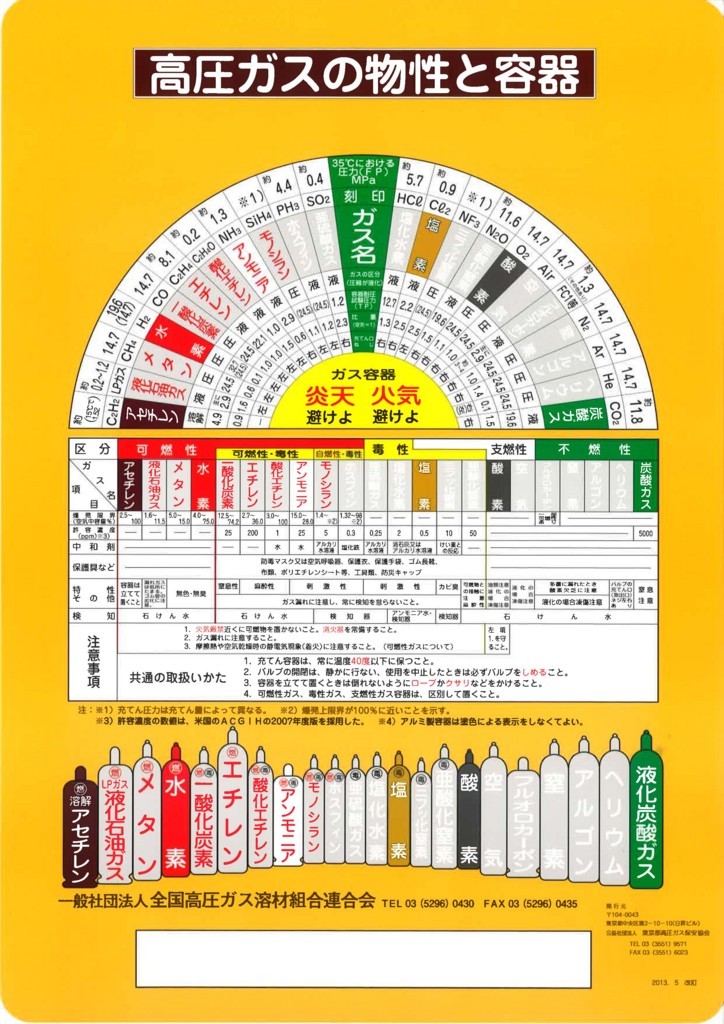

展示室に足を踏み入れる。灰色の気体ボンベに「窒素」と書かれている事を確認する。移動する事で、反応するセンサーが切り替わったヘッドフォンは、その窒素がこの展覧会場に於いて、どの様な因果関係の中にあるかを、鑑賞者に先回りして説明し始めた。些かネタバレ感もある。入口で封印した「む」という固有名詞が出てきた時には微笑を返した。

展示室に足を踏み入れる。灰色の気体ボンベに「窒素」と書かれている事を確認する。移動する事で、反応するセンサーが切り替わったヘッドフォンは、その窒素がこの展覧会場に於いて、どの様な因果関係の中にあるかを、鑑賞者に先回りして説明し始めた。些かネタバレ感もある。入口で封印した「む」という固有名詞が出てきた時には微笑を返した。