【承前】

ここ1〜2年で話題になった駅舎は、やはり東京駅と大阪駅という「東西両横綱」という事になるのだろう。2011年の5月4日に5代目駅舎となって「グランドオープン」した大阪駅(大阪ステーションシティ)は、プラットフォームを覆うドーム型屋根が話題だったりするらしい。一方の東京駅は、2012年10月1日に「グランドオープン」した、辰野金吾(と葛西萬司)設計による中央停車場の「赤レンガ(鉄筋レンガ造り)」駅舎の復原事業が話題だったりするらしい。そのいずれもが「19世紀」的な建築物であると言えるだろう。その意味で双方共に「昔懐かし」の「レトロ建築」である。

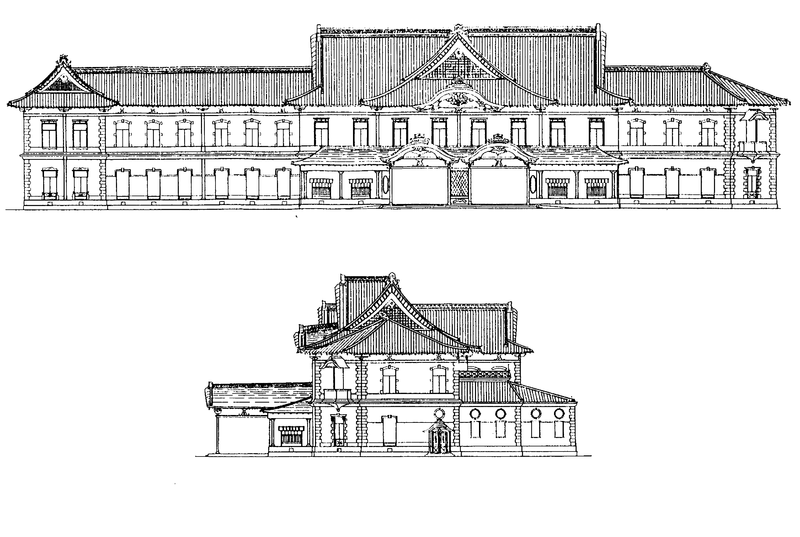

1914年12月18日開業(直前の12月5日に「中央停車場」から「東京駅」に改名)と言うから、すっかり20世紀に入って建てられた東京駅の丸の内駅舎ではある。それが1889年開業のオランダ・アムステルダム中央駅(Station Amsterdam Centraal)に直接「インスパイア」されたかどうかなどという「専門」的な話はどうでも良いとしても、しかしその設計の視線の向こうにアムステルダム中央駅にも見られる「19世紀ヨーロッパ」的なものが横たわっているというのは否定し難い。

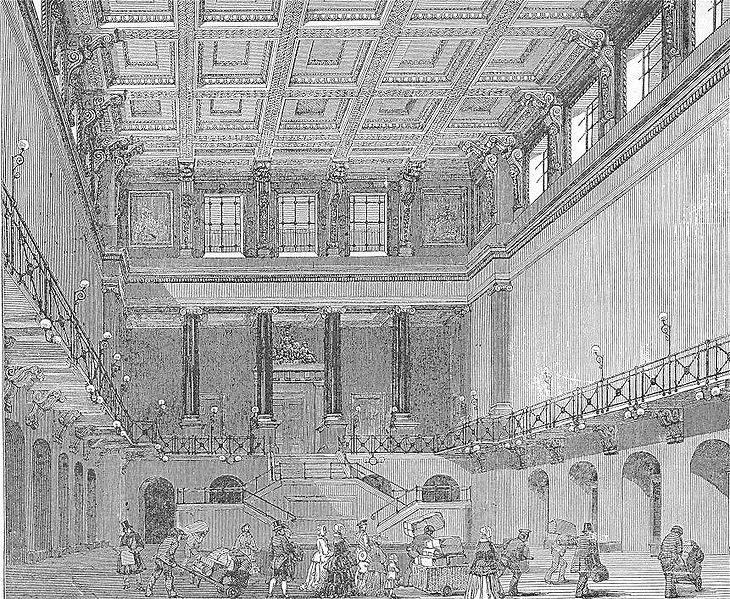

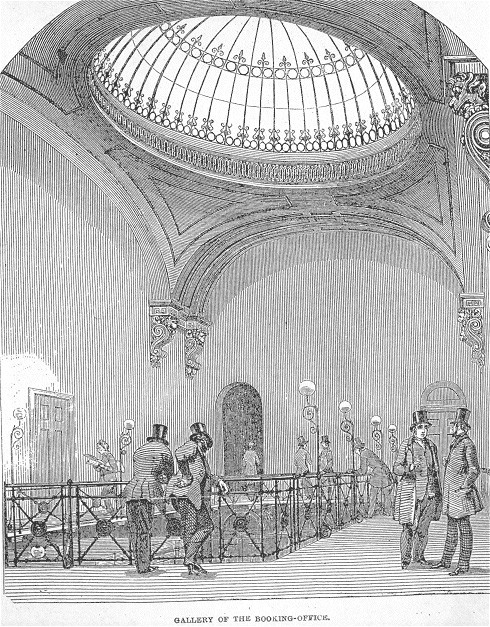

ロバート・スティーブンソン(Robert Stephenson)のロンドン・アンド・バーミンガム鉄道(London and Birmingham Railway)の終着駅として、1837年7月20日に開業したのが、ユーストン駅(Euston Station)である。現在のユーストン駅舎は「インターナショナル・モダン・スタイル」だが、初代の駅舎は、フィリップ・ハードウィック(Philip Hardwick)設計による「古典主義」的なものである。その最も有名な建築物に、「ユーストンアーチ」として知られる、ドーリア式プロピュライアがあり、それは、身も蓋も無く言えば、なんちゃってギリシャ建築である。そして後年フィリップ・ハードウィックの息子、フィリップ・チャールズ・ハードウィック(Philip Charles Hardwick)によって、これもまた「古典主義」に基づいた「グレート・ホール」が作られる。19世紀は、こうした擬古典(リヴァイヴァル=なんちゃって古典)様式が流行した時期でもある。

モネやマネの絵で知られるサン=ラザール駅もまた、その駅舎はなんちゃって古典様式であり、そして東京駅と関連付けられる事が多いアムステルダム中央駅もそうだったりする。

その意味で、赤レンガに白い花崗岩を巡らせた、なんちゃってクィーン・アン様式、なんちゃってヴィクトリアン・ゴシック様式を加味した、なんちゃってルネサンス様式の東京駅は、20世紀極東に於ける「遅れてきた19世紀」建築の立派過ぎる物件である。事実、東京駅を「ドイツ工作連盟」と同時期の「20世紀建築」などとは誰も思ってはいないだろう。その意味で、東京駅は二重の意味で大時代的な「レトロ」であり、また2012年に再び、重畳的な「レトロ」の「レトロ」として復原されたのである。いずれにしても、銅板装飾部分の造形に象徴される表層的意匠も含め、東京駅は「レトロ」として理解し易いものだ。

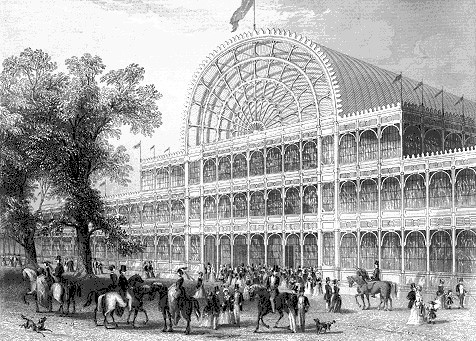

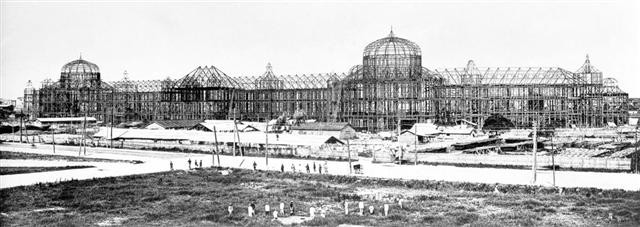

一方で大阪ステーションシティの大屋根が「19世紀」的であるというのは、それが隠し様も無くあの1851年のロンドンでの第1回万国博覧会のパビリオン建築である「水晶宮(Crystal Palace)」の末裔であるからだ。

そもそも鉄とガラスの工業的構造物は、鉄道との親和性が高い。鉄道とガラス建築は、共に産業革命の飛躍的な工業生産力増大のシンボル的存在である。1889年にパリでの第4回万国博覧会で建設されたエッフェル塔もまた、「1889年の万国博覧会用に建てられる塔は決定的な特徴をもち、金属産業の独創的傑作として出現しなければならない」アイコンとして、産業革命の「19世紀」を表象する。産業革命の代表者の一つである鉄道には、こうしたガラス建築が極めて似合う。建築材料的な制約の大きい石造建築に比して、凡そ屋根のある空間の収容能力を飛躍的に倍加させる合理的施工と、それがもたらす空間自体の飛躍的拡大の欲望という意味で、丹下健三氏の1970年の大阪万博の大屋根や、1967年のバックミンスター・フラー氏のモントリオール万博のフラードーム同様、広大な空に代わる巨大な構造物の大阪ステーションシティの大屋根もまた、「合理性」を最優先する「19世紀」的なものに繋がる「レトロ」なのである。そして人々は「大空」の「広大」よりも、人工物である「大屋根」の「巨大」、「工業の勝利」に感嘆するのだ。

市街に向いている駅舎は宮殿風な東京駅だが、しかし一旦プラットフォームに出ると、そこは鉄骨で構成された世界に一変する。そこは「宮殿」とは程遠い世界になる。

それは何も東京駅だけに限った話ではなく、大時代的な宮殿風の駅舎と、近代的な鉄骨で構成された駅構内の分裂的な建築様式の同居は、ユーストン駅やサン=ラザール駅やアムステルダム中央駅を含むヨーロッパのどの駅にも見られるものだ。

仮にフランツ・バルツァー(Franz Baltzer)の案が通って、東京駅の駅舎が和風建築風(「赤毛の島田髷」辰野金吾評)になっていたとしても、それでもプラットフォームは、やはり木や紙ではなく剥き出しの鉄骨が支配する場だっだろう。

では何故に、19世紀のヨーロッパから、20世紀の極東の島国に至るまで、鉄道の駅舎はホームと同じ、19世紀から20世紀の支配的美学でもある、剥き出しの構造が支配する建築ではなく、「なんちゃって宮殿」のスキンを被っているのだろうか。

大阪ステーションシティのガラスと鉄骨の「大屋根」は、何故に「インターナショナル・モダン・スタイル」の退屈極まりない駅舎建築にサンドイッチされ、梅田の街から見えない様に遮断されているのだろうか。

東京駅の「なんちゃって宮殿」も、大阪駅の「なんちゃって国際様式」も、それらは何から何を守る「緩衝材」なのだろうか。

-

-

- -

-

"20th century iconic chair" で画像検索すると、こういう画像に行き着いた。

http://tobeateder.files.wordpress.com/2012/06/chair.jpg

極めて粗略に言えば、20世紀のチェアデザインは、装飾の排除であると同時に、「詰め物」=「緩衝材」の排除でもある。20世紀チェアデザインに於いて、「詰め物」を施した例が皆無な訳では無いが、しかしそれは幾らか「修正主義」の様に見られている事は確かだろう。20世紀のチェアデザインは、それが工業の産物である事を、使用者に思い出させるデザインであると言える。そこでは工業以外の要素はノイズでしか無いのだ。

しかしこれら "20th century iconic chair" のどれでも構わないが、それを鉄道車輌にそのまま搭載したらどうだろうか。例えば新幹線N700系や通勤列車の座席(待合室のそれではない)が、「リートフェルト」や「イームズ」や「アールニオ」であったとしたら。鉄道車輌の外観が、「工業デザイン」的に「洗練」の「先端」を行くのであれば、当然その「椅子」も「工業デザイン」の「洗練」の「先端」でなければならない筈なのであるが、しかし実際には鉄道車輌の座席には、これ以上無い程に「修正主義」的に「コンフォータブル」な「詰め物」がされていなければならない。住宅内では魅力的に見えるデザインでも、鉄道車輌(及び自動車や航空機といった移動体)という環境に於いては全くその限りでは無い。即ち住宅的な文脈で「無駄を排した」椅子のデザインこそが、鉄道車輌では最も「無駄」な椅子のデザインなのである。

輸送産業が販売しているのは、場所の移動それ自体である。生産される有用な効果は、輸送過程、即ち輸送産業の生産過程と、不可分に結び付けられている。人間も商品も、輸送手段と共に旅をする。そして、この輸送手段の旅、輸送手段の場所の移動が、まさしく輸送手段によって生じる生産過程なのである。その有用な効果は、生産過程の中でのみ消費され得る。つまり、その有用な効果は、この過程と異なる形の実用品ーー即ち、その生産後に初めて取引物品として機能し、商品として流通する実用品ーーとしては存在しないのだ。

鉄道車輌は乗客を工業化させる。その動揺と振動は、乗客が鉄道車輌に閉じ込められている最中は、相当数の筋肉が絶えず緊張状態に置かれている事を示している。19世紀の機関士は、常に爪先立ちを強いられていた。彼等の筋肉のみが、ショック・アブゾーバーであった。時は移っても、21世紀の鉄道の乗客にあってすら、車輌中に立っている(立たされている)時には、彼等は裏も表も無く「荷物」扱いである。合理的な輸送の立場からすれば、通勤時間には座席を折り畳んで、「一人でも多くのお客様」とされる「一つでも多くの荷物」を車輌内に立たせ、詰め込めるだけ詰め込むのが「正義」であるし、「荷物」としての通勤時間帯の乗客もまた、それを自ら望んでいたりもする。しかし通勤時間が過ぎ、それを降ろす事を許された「詰め物」がされた座席に座れば、乗客は「荷物」とは多少なりとも区別され、そこに「人間」としての「扱い」が生じたりもする。しかし本来鉄道が売るものは、「詰め物」によって得られる幾許かの「実用品」的な「快適」では無く、単純に「場所の移動」そのもの、即ち工業的なものなのである。そしてそこでは、住宅的な「工業に思いを馳せる」デザインは、単純に「悪」でしか無いのである。

潤沢に「詰め物」がされた座席が奢られたグリーン車は、乗客自らが、工業的なラインに乗る「荷物」である事を忘れさせてくれる。グリーン料金は「荷物扱いを忘れさせてくれる料金」の別名である。そこまで行かなくても、通勤列車にあってさえ "20th century iconic chair" 的な世界からは、侮蔑的にも扱われる「モケット地」の椅子は、「剥き出し」の工業世界からの「緩衝材」になり得る。そして、鉄道車輌のシートの「詰め物」同様、東京駅の「なんちゃって宮殿」、或いは大阪駅の「なんちゃって国際様式」は、共に工業的な「ショック(この語は「敵との戦力の遭遇、同様に二人の馬上の戦士の衝突」という「軍事用語」に由来する)」からの「緩衝材」であると言えるだろう。大阪駅は退屈なデザインの駅舎で工業の「ショック」から梅田の街を守り、東京駅は鉄骨の上に被せたペラペラのスキンで、丸の内及びその背後に存在している「空虚な中心」を工業の「ショック」から守るのである。

-

-

- -

-

「オカンアート」という語は、勿論侮蔑語である。その語を使用するのは、常に「オカンアート」の外部に位置している者である。「オカンアート」の当事者は、自らの「創作」活動を「手芸」としか呼ばない。だからこそ、「ユザワヤ」には「オカンアート・コーナー」なるものが存在していないのだし、これから先も存在する事は無いだろう。

「手芸」関係のサイトに行くと、例外無く「心をこめる」が決まり文句であったりする。その一方で、「心がこもっていない」ものとして認識されているのは、例えばそのままのドアノブであったり、そのままのトイレットペーパーのフォルダであったり、そのままのティッシュの箱だったりする。当然これらの「そのまま」は、全てが工業製品であり、それらは「20世紀工業デザイン」の「正義」の延長上にある。つまり「オカンアート」もとい「手芸」は、そうした「工業」の「正義」に対する「アンチ」の立場に位置しているのであるとも言えるだろう。であればこそ、産業革命以前に「手芸」、即ち「オカンアート」というのはあり得なかったのである。

「手芸」のドアノブ・カバーにしても、トイレットペーパーフォルダ・カバーにしても、ティッシュボックスカバーや、ポケットティッシュカバーにしても、それらは「20世紀工業デザイン」の観点からすれば、必要以上に「モコモコ」である。しかし何故に、「オカンアート」もとい「手芸」は「モコモコ」なのだろうか。「心をこめる」の方向性は、何故に「モコモコ」になってしまうのだろうか。

いずれにしても、それら「手芸」の「モコモコ」は、東京駅の「なんちゃって宮殿」や、大阪駅の「なんちゃって国際様式」や、鉄道車輌内の座席の「詰め物」にも相当する「緩衝材」の一つなのであろう。であるならば、東京駅の「なんちゃって宮殿」や、大阪駅の「なんちゃって国際様式」や、鉄道車輌内の座席の「詰め物」は、既に「オカンアート」的な「モコモコ」なのだろうか。そうかもしれない。

「リートフェルト」や「イームズ」や「アールニオ」といった「工業」の「正義」を包む「オカンアート」。何だかゾワッとしてくるではないか。

【了】