そりゃ仕方ない。何故ならば「迷う」様に作られているからだ。だから今回も行ったり来たりをした。全くジョン・ジャーディったらである。

迷うのに疲れれば、お茶の一つも飲みたくなるでしょう。ここには沢山素敵なお店がありますよ。いいえ、絶対ここではお茶など飲んでなんかやりません。お茶を飲んで疲れを癒したとしても、そこから出たらまた迷って、すぐに疲れてしまうに違いないのですから。心無しか、お店の人も暇そうではないですか。要はこういうややこしい場所からは、とっとと去るのが良いのです。「迷宮」は「迷宮」らしく、「(外の)人を拒む場所」としてあれば良いのではないでしょうか。「(外の)人を集める迷宮」って、それだけで自己矛盾ではないでしょうか。それともこの「迷宮」は、一種の "Proving Grounds(試練場)" なんでしょうか。

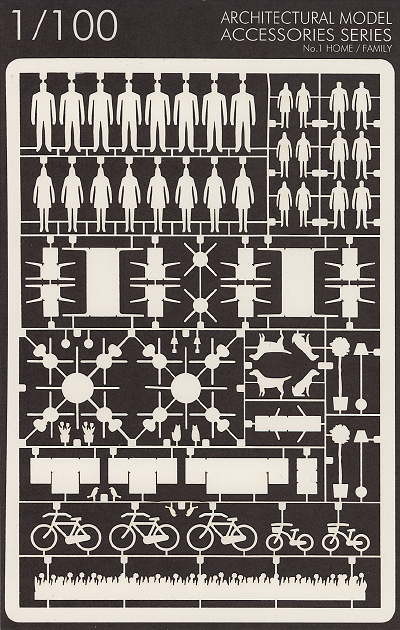

こうした箱庭を「周遊性」とか「回遊性」などと言って憚らない人は、大抵ドローイングとか描いて、建築模型なんか作って、字義通りの「上から目線」で、ここにデーンと壁を立ててやろう(意地悪)とか、通路を葛籠折れにしてやろう(意地悪)とか、曲線を多用して方向感覚を狂わせてやろう(意地悪)とか、まるで蟻んこの行進を石か何かで塞き止めたり、深い川を作ったりして、オロオロと狼狽える(或いは溺れる)蟻んこを見て、全能感に浸っている子供の様にも感じられたりする印象も無いではない。そうした建築家の「計画」は、目鼻が付いていない概念的「人間」としての建築模型人形(「千と千尋の神隠し」にも出てきた依代人形(ひとがた)の如き形象の)か何かを、グロス感覚でチェス駒の如く動かしつつ、彼等の「空間」を考えたりする事もあったりする訳であり、従ってこうやってまんまと「迷宮」を「計画通り」に迷っていたりなんかすると、恰も頭の上から巨大なジョン・ジャーディに覗かれている建築模型人形の1ピースになった気がしたりして、また余計に「むかつく」六本木ヒルズなのであった。

こうしたスチレンボードや建築模型人形で考えた形の「パサージュ」での「周遊」や「回遊」体験には「遊」な趣が皆無だ。何故ならば、それは海辺に来てメメクラゲに左腕を噛まれてしまい、シリツをしてくれるイシャを探し回る少年風に言うなら、「ちくしょうショップばかりではないか」であり、「なんて歩きづらい道なんだろう、これでは僕の気持ちはますます焦るばかりではないか」であり、要はこの「トスカナ地方の丘陵村落もどき」には、それ程には「街」としての「幅」も「懐」もある訳ではなく、結局どこを切っても「ポキン、金太郎ショップ」でしかないからだ。いやしかし「資本主義」が是であるとする「金太郎ショップ体験」こそが「遊」であると言われれば、それこそが恐らく「周『遊』」や「回『遊』」という事なのだろう。されど建築は、建築家の頭が属しているシステム(観)に常に従属する。そこには政治観、経済観、そして家族観、人間観等までが関わってくる。建築(及び計画都市)という構造体は、建築家の考える「快感原則」による「ビジョン」に基づく。建築家とは「私が考える事は皆が考える事、私が楽しい事は皆が楽しい事」と何処かで思わないと出来ない仕事なのであろう。結局「金太郎ショップ」巡りの楽しい人が、「金太郎ショップ」ばかりの「町」を構想するのである。

こうした箱庭での「周遊」「回遊」体験は、箱庭の中に留まっているからこそ「耐えられる」ものである。嫌になったらそこから出さえすれば良い。しかしこれが、六本木の町全体、東京全体、日本全体が、こうした「周遊性」「回遊性」で作られ、日本全国何処へ行っても「周遊性」「回遊性」に取り囲まれていたとしたら、寧ろ「周遊」も「回遊」もしたくなくなり、「引き篭もり」ばかりが増えそうな気もする。須らく建築には、その及ぶところの「外部」が、常に必要なのだ。

-

-

-

- -

-

-

森美術館へは行き慣れたという事もあって迷いはしないが、それでもグルグルと何も無い所を迂回に迂回させられはする。その「迷宮」体験が面白いかと問われれば、はいとても面白いですとはなかなか言えない。と言うか辛い。「周遊」「回遊」「迷宮」良いですよねと、「当時」の「計画」側の視点に立って、ニコニコとその「ビジョン」に対して物分り良くなる気も無い。グルグル階段、空中回廊、チケット売り場、そこから折れて折れて高速エレベーターで、またそこから折れて、展覧会によっては外周を回らされるところを、今回はそれでもすんなりと美術館入り口へのエスカレーターへと行けたのは、幸運と思うべきなのだろうか。それでもこの瞬間、何かここで「事」があれば、「安全な場所」に速やかに行き着ける自信は無い。寧ろこれは早急な「改善」の対象であるとすら今は思えたりもするが、しかし構造的に言ってここの「改善」はまず無理だろう。

展覧会は「建築」だった。「メタボリズムの未来都市展:戦後日本ーー今甦る復興の夢とビジョン」である。「周遊」や「回遊」ではなく「生物」である。「トスカナ地方の丘陵村落」ではなく「新陳代謝」である。主催者「ごあいさつ」から引く。

「メタボリズム」は新陳代謝を意味する生物学用語で、1960年に東京で開催された「世界デザイン会議1960」に際して提唱された日本の建築運動です。丹下健三の影響のもと、評論家の川添登、建築家の大高正人、槇文彦、菊竹清訓、黒川紀章、グラフィックデザイナーの粟津潔、インダストリアルデザイナーの栄久庵憲司が結成した「メタボリズム・グループ」に、磯崎新や大谷幸夫など同時代の建築家が賛同し、日本から世界に発信した独自の建築運動として知られています。戦後復興から高度経済成長、人口増加のただ中にあった日本で、生物が代謝を繰り返しながら成長していくように、建築や都市も有機的に変化するようデザインされるべきだという思想は、日本の新しい未来を形象化しようという意欲に満ちた数多くの作品を生みました。

展覧会サブタイトルにある「今蘇る復興の夢とビジョン」は、当然「311」を視野に入れての事(結果的にであっても)だろう。カタログに寄せた南條史生氏や八束はじめ氏の文章にも、「東日本大震災」「福島第一原子力発電所」は触れられているし、時勢的に触れざるを得ないだろう。カタログに寄せた八束はじめ氏の文章「『メタボリズム連鎖』という『近代の超克』」から。

東日本大震災が、都市に対する私たちのスタンスの見直しを迫るものとなったことは言うまでもない。本展覧会もその余波で会期の変更を余儀なくされた。単なる展覧会ではない。都市の造営を中心とする建築の展覧会である。何事もなかったかのようにすませるというわけにはいかない。この展覧会が未曾有の震災に対していかなるメッセージを持ち得るのか、ということを改めて考えなくてはならない。

震災からの復興という実践的な課題とは別に、私たちが恐れなくてはならないことは、震災が都市の造営にビジョンを持つべき建築家や都市計画家の心を萎縮させる可能性である。それでなくても、人口減少社会や環境問題などなど、本展覧会の舞台であった20世紀の日本とは異なった当今の背景が、建築や都市からチャレンジ性を奪っていた。未来に対する楽観的な見通しに先導された「ユートピア」的な運動と考えられがちであった「メタボリズム」の展覧会を今のそうしたタイミングでなぜ開催するのか、という問いは震災前からあった。しかし、本展覧会のオーガナイザーとして、私は、こういうタイミングだからこそこの展覧会の意義がよりいっそうあると主張したい。

もともと、この展覧会は、日本社会が上げ潮に乗った時期だけを取り上げているわけではない。そこに到達するまでの、日本が戦禍によって徹底的に破壊され、廃墟から再建された時期から取り上げている。それは以下に記すようにもっと広い歴史的な背景を持っているとも私は考えているが、戦争復興がその核心にあったことは間違いない。丹下健三は原子爆弾の災禍からの広島の再建のプロジェクトにおいて、被災者の収容のための住宅建設など目の前の復興か、未来に向けての建設(平和記念公園の造営)かと自問して、その両方を、と答えた。これは楽観でなく勇気である。勇気は未来にかたちを与える。それは、彼の影響下にあったメタボリストたちにも受け継がれたと私は考える。それが本展覧会の究極的テーマである。メタボリズムを「楽観的」と評することを私は首肯しないが、もしそうであるとしても、再建の時代、次節のタイトルをもじれば、地震と津波と原発事故の三重苦からの国の再建の時代にこそ、それは必要な資質であると応えたい。

時に祭司的であろうとする建築家としての言として、これは「正しい」態度であると言えるだろう。しかし建築家にも限界があるし、限界がある事を、建築家自身が知らねばならない。この展覧会は、そうした建築家の限界、即ち建築家の出来る事と出来ない事を、同時に見られるものであったとも言える。

何よりもそれは「プロジェクト」として「未完」のものが大半である。その一つには、近現代の作品的建築の例に漏れず、結果的に「気宇壮大」な形で終わってしまったという側面がある事は否定出来ない。或る意味で、これもまたドローイングや建築模型で構想されたものを、単純な形で「拡大」しようとする事の「限界」ではあるのだ。ドローイングや建築模型なら、幾らでも「気宇壮大」は可能だ。しかし、そうした「コンセプト」レベルから脱して、それを「現実世界」で実現させようとすれば、そこには多次多岐に渡る「障害」に必ず行き当たる。結果的にそれらの多くは頓挫せざるを得ず、そうした「気宇壮大」な「プロジェクト」の多くは、その「プロジェクト」を「彷彿」とさせる「要素」、或いは「箱庭」としての「建築作品」、下手をすれば概念モデルとしての仮設的「パビリオン」や、その遥か前段階の「コンセプト」段階に留まる。そしてその「建築作品」や「コンセプト」を見ながら、「未完」の「気宇壮大」な「プロジェクト」を「偲ぶ」事になる。これはまたそうした展覧会でもある。

例えばこの展覧会は、八束はじめ氏の言を借りれば、「国家ー民族の建設の企て」としての、「戦前の、それも軍国主義日本が中国大陸に展開した『侵略』のためのプロジェクト」から始まっている。そこには内田祥三、笠原敏郎、加藤鉄矢、岸田日出刀、菱田厚介等による「満州開拓村計画」や、内田祥三、内田祥文、高山英華等による「満州国大同都市計画」や、或いは日本建築学会主催の「大東亜建設記念営造計画」コンペで1等を獲得した丹下健三氏29歳の、「富士山麓と皇居を結ぶ大東亜道路を都市軸とし、首都と戦没者のための忠霊神域をつくる」という「気宇壮大」な計画等が含まれていて、それらを「都市を段階的に設計する」という点で、「メタボリズム」の「先駆的計画」としている。

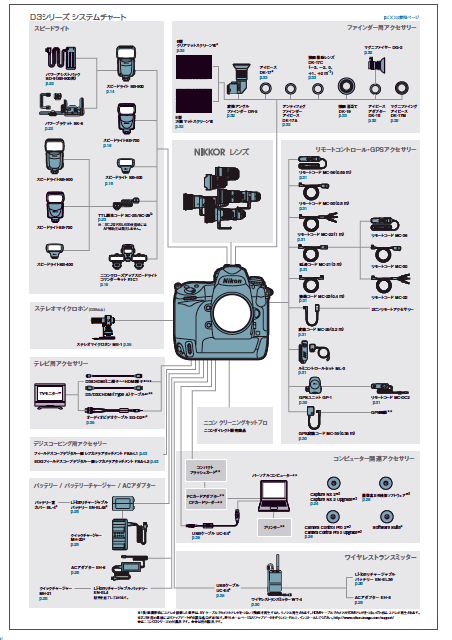

戦前のそれらを含め、戦後の所謂「メタボリズム」に至るまでに共通した、段階的メガストラクチャーへの志向が造るものは、構造的にも思想的にも「継手」的になる。「継手」を介して、分割された要素は繋がり、それがやがてメガストラクチャーを実現するという構想(妄想)。従って、本来異なって然るべき「要素」を繋げていく為には、「継手」とその「継手」に接続される「要素」の「標準化」が欠かせない。「メタボリズム」に適合する各要素は、「標準的な家族」であり、「標準的な生活」であり、「標準的な仕事」を持つ「標準的な人間」である事が希求される。即ち建築模型的な「家族」や「生活」や「人間」がそこでは望ましい。確かにそれは、戦前から連綿と続いてきた(戦前は「臣民」)とも言え、実際、この展覧会に於ける菊竹清訓の「海洋都市うなばら」の「再現」CGに「嵌っていた」人間は、何処から見ても「建築模型」的「標準的な人間」であった。また実際の「中銀タワービル」では、「都会」に於ける「単身者(的個人)」が「標準的な人間」のコアモデルであり、当然「結婚」「育児」「介護」は元より、洗濯機や在宅勤務すらも省かれた「標準」が、そこでのスタンダードである。しかし当然、その「標準」はまた、建築家の解釈の産物でしかない。従ってここに留まって、生活に合わせて建築を新陳代謝させるよりも、入居時に感じられたその試みの面白さに飽きたら、とっととこの建物を出ていく方が遥かに楽ではあるのだし、ここに実際に住んだ者は大抵そうしているだろう。

http://retour.seesaa.net/article/9186647.html

「継手」の標準化によるメガストラクチャーへの欲望は、こういう図を思い起こさせる。

しかしその「継手」は、メーカー間で互換性が無い。同様に、菊竹清訓と黒川紀章の提唱するそれぞれの「継手」には互換性が無い。何故ならば「標準」に対する考え方がそれぞれ異なるからであり、また一人の建築家の中でさえ、それは統一されている訳ではない。従って端からこの建築に於ける「メタボリズム」という試みは、「標準化」によるメガストラクチャーへの思いとは別に、そうした「標準化」の試みが、他でもないストラクチャーが足枷となって常に失敗し続けざるを得ない運命を併せ持っているのだ。

【続く】