【承前】

その「伝説的に有名」な座談会の冒頭は、司会役の河上徹太郎による参加者の労を労うところから始まる。

今日は掛値なしに遠路のところ暑い中を集まつて下さつて、本当に有難うございました。これだけの人数の一流の人達が、全員揃つて賛成して下さつたことは、如何に我々の中に共通した切実な問題が蟠つてゐるかを示すもので、発起人としては非常に嬉しく思ふ所なのです。

「文学界」昭和17年10月号「知的協力会議 文化綜合会議シンポジウムーー近代の超克」

「我々の中に共通した切実な問題」を巡って、座談会が開かれた昭和17年の暑い7月。各地では観測史上の最高気温を記録する。この座談会の数十日前にはミッドウェー海戦があった。その戦況は「空母エンタープライズ型1隻、ホーネット型1隻撃沈。米軍機120機。日本軍損害 空母1隻喪失、巡洋艦1隻大破、35機喪失」と報道された。ソースは当然大本営である。従ってそれは「大勝利」であった。その同時期に、日本はミッドウェーの陽動作戦として北方アリューシャン列島のアッツ島を「攻略」し、各地の映画館では、「近代音楽」であるところの、「ユダヤ人」グスタフ・マーラーの交響曲第二番「復活」の第一楽章冒頭部をバックに、「日本ニュース」が「アッツ島を完全に制圧しました」と報じていた。

http://cgi2.nhk.or.jp/shogenarchives/jpnews/movie.cgi?das_id=D0001300493_00000&seg_number=004

座談会冒頭挨拶の後、河上徹太郎は「近代の超克」というテーマが、「杜撰で、却つて問題を紛糾させた」嫌いがあった事を認め、改めてその意味するところを述べる。

吾々は、かういふ言葉を許されるならば、例へば明治なら明治から日本にずつとながれて来て居るこの時勢に対して、吾々は必ずしも一様に生きて来たわけではなかつた。つまりいろいろな角度から現代といふ時勢に向かつて銘々が生きて来たと思ふんです。いろいろな角度から生きて来ながら、殊に十二月八日以降、吾々の感情といふものは茲でピタツと一つの型の決まりみたいなものを見せて居る。この型の決まり、これはどうにも言葉では言へない。つまりそれを僕は「近代の超克」といふのですけれども、この型の決まりから逆に出発して、銘々の型の持味とか毛色とか、さういふものをそれぞれ発見して戴いたり、他人の話を聴きながら、自分の型に関するいろいろな感想も湧き、又結局日本の現代文化といふものが、一つの線に添つて、大丈夫それに乗つかつて居るといふことが外に向かつて表現出来る。かうひふ所が、吾々の狙ひといへば狙ひになると思ふのです。

同上

この発言の「十二月八日」を「三月十一日」としても、全く違和感なくこの文は成立してしまうだろう。「近代の超克」には、「近代の超克」たらしめる「定形」があり、今般喧伝されるところの「近代の超克」もまた、昭和17年の「近代の超克」と同様の共通の「定形」に基づいていると言える。但しその共通が、「定形」のそれに限定される事も併せて述べておく事にする。昭和17年と平成23年が「同じ」であるという意味はそこには無い。それらは「近代の超克」という欲望の形に於いて相同なのだ。

「吾々の感情といふものは茲でピタツと一つの型の決まりみたいなものを見せて居る」の「吾々」と、その「感情」の形成は、当然それ自体「超克」される対象である「近代国民国家」のそれである。そしてまたそれは「報道」の進化に伴ってのものであるとも思われる。1942年12月8日段階で、印刷技術が無かったとしたら、写真技術が無かったとしたら、映画技術が無かったとしたら、無線放送技術が無かったとしたら、そして航空技術が無かったとしたら、ここまでの広汎な「吾々」と、その「感情」の急速な形成は覚束無かっただろう。「帝国陸海軍は今八日未明 西太平洋においてアメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり」の大本営発表がラジオによって各家庭で同時に共有され、大量印刷物の見出しに心踊らせ、映画館で「日本ニュース」の「決死的激闘の合間に、我が勇敢なる戦士の手に依って撮影された貴重なる歴史的記録」である「特報ハワイ大空襲」の空撮映像を見て、その戦果に溜飲を下げる。そうした「吾々」と、その「感情」は、テクノロジーの落とし子でもある。

http://cgi2.nhk.or.jp/shogenarchives/jpnews/movie.cgi?das_id=D0001300467_00000&seg_number=006

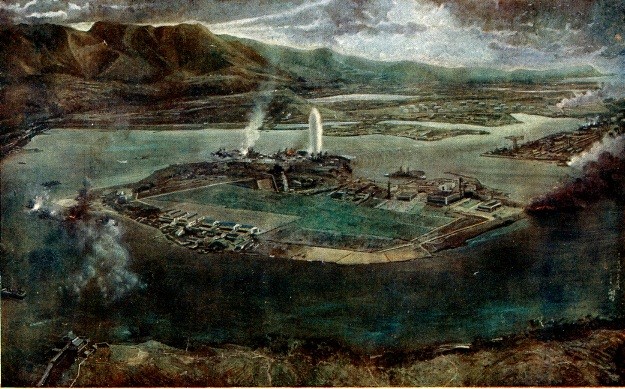

Google Earth に至って完成の域に達したと言えなくもない、空撮による鳥瞰の広汎な共有もまた、20世紀の誕生になる。鳥瞰は「全体」概念の獲得を容易くし、眼下の世界を抽象化する。遥か下の世界で、実際に何が起きているのかの詳細は空撮によって捨象される。空撮が与えるものは、或る意味で論理的なものであり、地上に於ける情緒性は、計量的なものとして処理される。古来より戦の作戦会議に見られた、地図を囲みながら司令官が兵をグロスで動かす様な視線の在り方が広く大衆化したのもまた20世紀だろう。「日本ニュース」の映像に映るのは、「爆破、炎上」の「煙」という現象であり、それはまた、2011年3月11日の、あらゆるものが飲み込まれていく様を配信し続けた空撮の日の、その十数年前に発生した大地震の際に、上空ヘリコプターからその被災地を訪れ、「一番の印象は、何か温泉町に来た様な感じがします。そこそこで煙がどんどん上がっていると、何かそれが湯煙の様に見えます」とリポートしたジャーナリストの発言を誘発した「煙」と同じものであると言える。「温泉町」発言の呑気と、「大勝利」の熱狂を可能にする視点は同根位相のものだ。

空撮は空爆と一字違いである。空中と地上の間に非対称性があるからこそ、空撮も空爆も可能になる。空は地に対して一方的に暴力的に振る舞える。地上からは為す術も無い上空10000メートルから、重力の法則に則ってただ落下するだけのリトルボーイ。次の瞬間、見下ろされた地上から発生するキノコ雲。鳥瞰された眼下のキノコ雲は、見上げるそれよりもより凶悪だ。上空の視点からの遠近法は、地上世界をこの上無く矮小化し抽象化する。キノコ雲ですら小さな世界の事の様に見える。その意味でのみ、Chim↑Pomが、広島の「空」を選択した事は、「上空からの暴力」としては、表現上の方法論的に「正しい」と言える。地上から黒色の花火を発生させる様な方法論は、「ヒロシマ」の表現的に限って言えば「外している」からだ。

向井潤吉『影(蘇州上空)』(1938年)

中村研一『マレー沖海戦」(1942年)

閑話休題。

日本の現代史が世界史である所以、これは特に吾々がこの時勢に向かつて希望とし理想として掲げて居る命題でありますが、これもやはり思想的な実践性を以て考へられる問題だと思ふのです。この日本現代史が世界史であるといふことは、これは皆に共通の問題になると思ひます。

同上

「日本現代史」が「世界史」であるという妄想的反転は、日本の「思想的実践」が考える、国際化へのシナリオの一つの典型であるだろう。日本は西洋の先を行っている。西洋の諸問題は日本が解決の鍵を握っている。曲がりなりにも「国力」は、西洋と肩を並べた。今度は「思想的な実践」の番だ。思想も、文学も、音楽も、美術も、今まで手が届く様で届かなかった「世界」が、「近代」が「超克」されて「日本現代史」が「世界史」になれば、労せずして日本の「思想的な実践」は「世界」のトップに踊り出る。「世界」に「通用」するには、単純にゲームのルールを「超克以前」から「超克以後」に変えれば良いのだ。それは日本の「思想的な実践」の「希望とし理想として掲げて居る命題」の形として、現在に到るまで止む事は無い。

しかし、そんなに簡単に「世界」のルールは変わるものだろうか。しかし変える事が可能であると彼等は考えた。「近代」とは「国家」や「市場」までをも包摂した大規模なシステムである。それを「思想的実践」如きが変えられる筈も無い事は彼等も承知している。「近代の超克」は、それが具体的になるシステムの構築が並行して欠かせない。だからこそ、彼等は「大東亜戦争」という拙速な「システム再構築」の挙を、「近代の超克」の為の戦いであるとした。彼等の「世界」実現の為に。それこそが、河上徹太郎が冒頭で述べた「我々の中に共通した切実な問題」の正体だろう。

今日の世界大戦は決して近代内部の戦争ではなく、近代世界の次元を超出し、近代とは異なる時期を劃さうとする戦争である。

(略)

あくまで近代的旧秩序を維持しようと努めたアメリカ・イギリスに対する我が国の宣戦によつて、この世界史の転換は極めて理路整然たる決定的段階に入つたのである。今日に於て世界史転換の主導的な役割を演じてゐるものは、実に我が日本である。

高山岩男「世界史の哲学」

座談会そのものは、空疎であると言えるかもしれない。彼等文化人による「近代」の分析は、それなりに精緻なものである。今でもその分析自体は「読むに耐える」ところがある。しかし一方そこでは、「これから」についての何らかの提言的な結論が提出されている訳では無い。しかしそれを出したところで無意味ではあるかもしれない。ここで述べられている「近代の超克」の実現を推進する主たる原動力は「大日本帝国陸海軍」なのであり、「思想的実践」はその従の位置にあるからだ。「我々の中に共通した切実な問題」である「近代の超克」は、「大東亜戦争」の戦況に全面依存する。従って、その「近代の超克」は、戦争が「敗戦」という形で終結したその時に、その前提自体を失ってしまう。「報道」に一喜一憂し、負ければお終いの「我々の中に共通した切実な問題」。儚く儚い「世界」への夢。そして「近代の超克」という「世界」への道が終わり、「近代の超克」を「共有」していた文化人の中には、自らの「世界」への道をいち早く「転向」した者もいた。

学校(注:東京芸大)で絵を描いていたら誰かが、面白いぞ、と大声をあげながら教室へ入ってきた。今なア、美術館(注:東京府美術館)に行って、お賽銭箱に十銭投げるとフジタツグジがお辞儀するぞ。本当だった。隣の美術館でやっている戦争美術展にさっそく行ってみたら、アッツ島玉砕の大画面のわきに筆者の藤田嗣治が直立不動の姿勢でかしこまっていた。当世規定の国民服で、水筒と防毒マスクを左右の肩から交互させて背負っている。脚には革の長靴をはいて、ともかくも見事ないでたちだ。もちろん頭は五分刈りだったが、これもまた似合っている。

この大きな絵が出来あがった日のことは、藤田邸に住み込んでいる私の女友だちから詳しく聞いていた。山崎部隊長を先頭に全員玉砕の姿を写したその画面のまえに家の者は集まってローソクをともし線香をあげて冥福を祈った。夜も更けたと思われるころ、画面の中央に描かれている山崎部隊長、それから画面に散在している兵隊のそれぞれの顔がふっと笑いかけて元通りの絵の顔にもどったという。「御霊還る」。この不思議な出来事は翌日の新聞に写真入りで報じられていた。そのときローソクがゆらゆらと揺れて少し明るくなりました、と女友だちは異常な感激をこめて語ってくれたものだ。それにしても新聞記者まで呼んで弔いの儀式をしたとは行き届いている。

(略)

画家の背後にアトリエの空間が拡がり、向こうの壁にぎっしりと衣装が並べられていた。空襲のときに、それから外出のときに着なければならない服や必需品が用意されているのだ。しかし私たちの防空頭巾や服やゲートルとはいささか趣がちがう。め組と白く染めぬいた江戸の火消しの頭巾と衣、コザック隊の制服みたいな、緑を色どったダブルの上衣に赤い長靴、その他まあよくもと思われるくらい色とりどりなのだ。この人は戦争ゴッコに夢中になり、画面の横につっ立って大真面目の芝居を娯しんでいるのではないか。

戦争がみじめな敗け方で終った日、フジタは邸内の防空壕に入れてあった、軍部から依頼されて描いた戦争画を全部アトリエに運び出させた。そうして画面に書き入れてあった日本紀元号、題名、本人の署名を絵具で丹念に塗りつぶし、新たに横文字でFOUJITAと書き入れた。先生、どうして、と私の女友だちは訝しがった。なにしろ戦争画を描いた絵かき達は、どうなることかと生きた心地もない折だ。なに今までは日本人にだけしか見せられなかったが、これからは世界の人に見せなきゃならんからね、と画家は臆面もなく答えたという。つまりフジタにとって戦争は、たんにその時代の風俗でしかなかったのかも知れない。

こうして「切実な問題」であった筈の「近代の超克」という「時代の風俗」もまた終わる。強大過ぎるシステムと真摯に相対し、その前に立ち尽くした事の無い、見果てぬ夢としての「近代の超克」という、今も繰り返される気楽なテーマは、恐らく常に「転向」可能な「時代の風俗」で終わる。それは主体による自家中毒的反省のみでは超えられぬ何かだろう。そして今日もまた、「近代の超克」を目論む者の前に、システムは立ちはだかる。

【続く】